【歷史上的今天——0715解嚴紀念日】

2023年7 月11日

照片資料來源:維基百科

***

【歷史上的今天——解嚴紀念日】

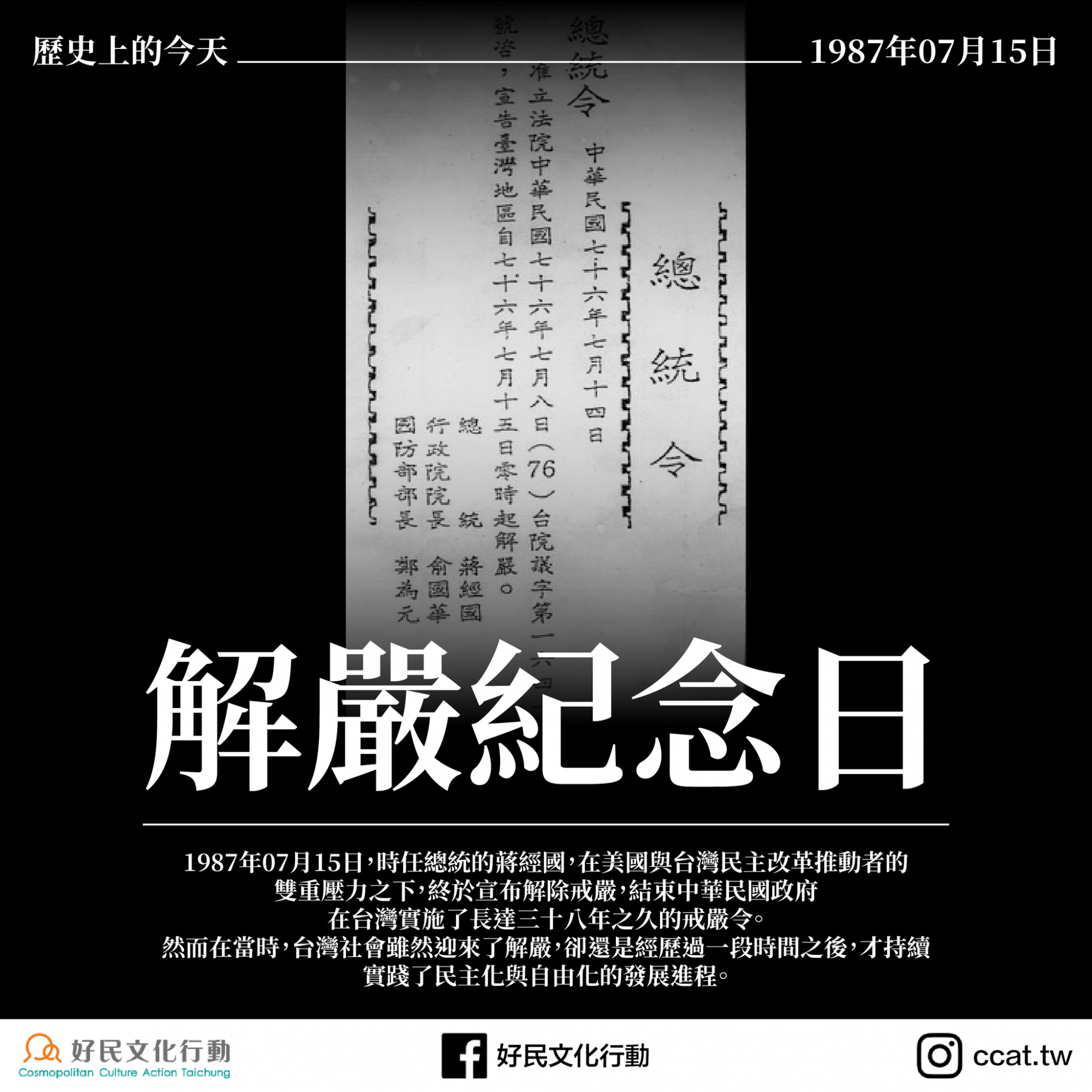

1987年07月15日,時任總統的蔣經國,在美國的施壓以及台灣局勢變化的雙重壓力下,宣佈解嚴。

過去,中華民國在台灣,一共發布過兩次戒嚴令。

第一次戒嚴,是1947年,二二八事件之後,由台灣省行政長官陳儀陸續對台北市、基隆市以及台中市等地區宣布戒嚴,直到同年05月16日,由新成立的台灣省政府宣佈解嚴。

第二次戒嚴,是由台灣省政府主席陳誠,於1949年05月19日頒布,並於隔天開始正式實施。此次的戒嚴一實施下去,就歷經了漫長的三十八年,其時間長度目前僅次於埃及的軍事戒嚴。

當今民主程度在國際之間備受肯定的我們,卻曾經擁有過這樣漫長的戒嚴時間,還一度把它視作一種常態,如今想來,也真是不可思議。

直到現在,仍然有一種說法是,台灣社會的解嚴是「蔣經國的功勞」,他是「自願」下放權力,追求民主化,甚至還有人聲稱:「台灣能從威權走向民主,這是蔣經國做到的轉型正義。」

然而就如前面所提到的,蔣經國之所以宣布解嚴,根本是迫於美國的壓力,以及一群在島內、海外前仆後繼,用青春、生命、血淚爭取到民主改革的人,所換來的成果。

台語有一句諺語,叫「食果子拜樹頭;食米飯拜田頭。(Tsia̍h kué-tsí pài tshiū-thâu; tsia̍h bí-pn̄g pài tshân-thâu.)」,但如果吃著美味的果子,卻拜錯了樹頭,豈不是成了個冤大頭嗎?

事實上,當中華民國的「正統中國地位」,在1970年代陸續於國際間失勢之際,國民黨政府為了要對內鞏固勢力,不惜以相當血腥殘忍的手段,對台灣的民主人士展開鎮壓,甚至是暗殺,諸如我們所知道的美麗島事件、林宅血案、陳文成命案 與江南案,都是陸續發生於這段時期。

這樣說起來,蔣經國就跟他的父親一樣,以國家安全作為鞏固權力私慾的藉口,主導著戒嚴時期的國家體制,對權力的下放則是迫於外在壓力的無奈,又為了讓這個一來已經丟失掉中國領土、接著又即將要被台灣的本土意識掐滅的政黨,能夠苟延殘喘地延續他們的政治生命,而不得不妥協的手段;而在他所統攝的黨國體制內發生的諸多政治案件,更是台灣實踐轉型正義上,非常巨大的阻礙之一。

更不用說,當時在解除戒嚴之後,國民黨政府依舊透過各種手段,試圖縮限人民的權益,包含在宣布解嚴的同時,立即配套施行的《動員戡亂時期國家安全法》,延續戒嚴體制中,對人民遷徙自由的限制,另一方面,在針對人民的集會、結社等自由,也有相當程度的限制。

這不僅顯示了蔣經國的政治改革並不徹底,也讓我們看見,解嚴雖然確實是台灣朝民主化、自由化發展的重要的一步,但仍然還只是「第一步」,在那之後,台灣的民主改革歷程,還需要經歷一段時間,在人民持續的監督、抗爭之下,才慢慢地走到今天這一步。

而未來,我們也將繼續大步向前邁進。

***

【 為台灣民主儲值】定期定額捐款,文化建國鬥陣來!

最棒的台派活動在好民!

立刻成為好民之友➡https://tinyurl.com/yc5xr4hz