歷史上的今天——0513郭水潭誕生日

2023年5 月12日「那邊 有鹽分的

乾巴巴的 土地上

沒有森林 也沒有竹叢

然而那邊的海濱都有

美麗的貝殼像花散亂著」——郭水潭〈廣闊的海〉(節錄)

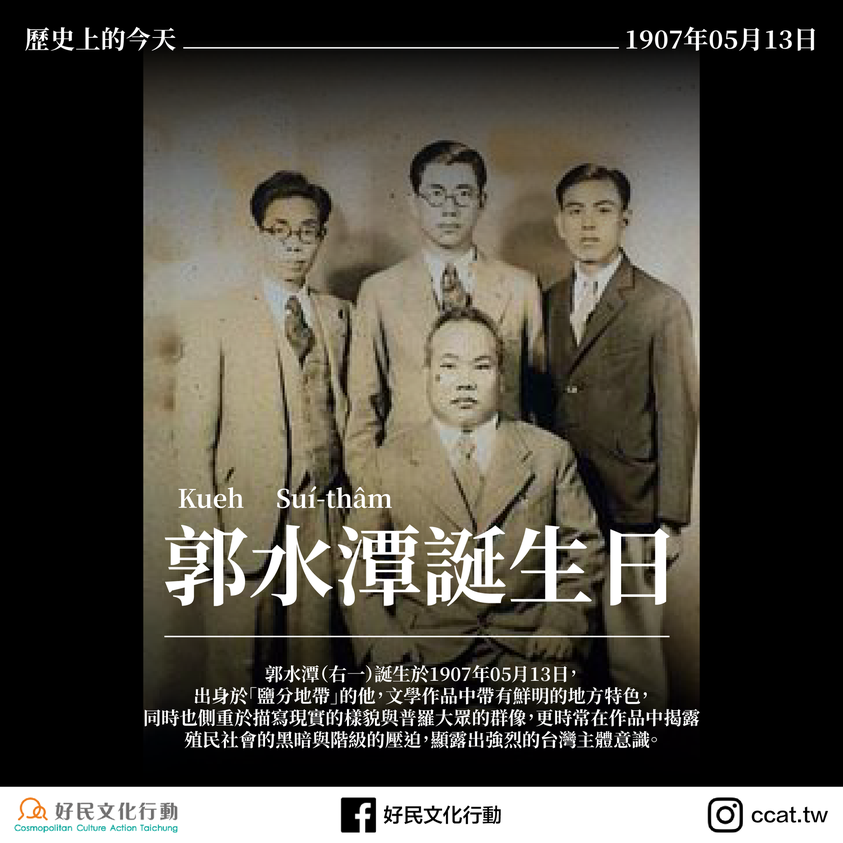

照片中站立於右側者即為郭水潭,中間為吳新榮醫生,左側站立者為徐清吉;中間坐者為第一屆台南州會議員王烏硈。

其中,郭水潭、吳新榮、徐清吉,以及王登山、林芳年、莊培初、林清文等七人,出身於被稱作「鹽分地帶」的台南州北門郡,因此合稱作「北門七子」,是鹽分地帶文學很重要的代表作家。

照片資料來源:典藏台灣

***

「那邊 有鹽分的

乾巴巴的 土地上

沒有森林 也沒有竹叢

然而那邊的海濱都有

美麗的貝殼像花散亂著」——郭水潭〈廣闊的海〉(節錄)

郭水潭(Kueh Suí-thâm),生於1907年05月13日,台南佳里人。

在學生時期,他就開始展現文學方面的才華,他最初的創作是日本短歌,1930年,年少的他加入了「新珠短歌會」,作品還曾經入選《皇紀二五九四年歌集》,後來受到台灣新文學運動的影響,也開始創作新詩,並開始投稿到《南溟樂園》雜誌,受到雜誌創辦人多田利郎的肯定與鼓勵,更在後來加入其所開辦的詩社「南溟藝園社」(由南溟樂園改名)。

1933年,郭水潭在《臺灣新民報》的文藝欄發表了一篇〈對文壇之我見〉(斷片の私見)的文章,他在文章中批判當代台灣文壇的現狀,並認為殖民地文學應該表達堅強的意志與自我覺醒的使命感;同一年,他與吳新榮、徐清吉等人共同發起佳里青風會。

在當時帝國主義的陰霾籠罩之下,佳里青風會並沒有太鮮明的政治色彩,而是以「養成青年風氣,建設文化生活」,讓地方上的有志青年可以「交換社會智識」的社交機關。

而在當時的台南州北門郡,佳里青風會的出現,可以說是前所未有,也確實使得在地的文藝創作者們,有了一個重要的交流重心場域;當台灣文藝聯盟於1934年05月成立之後,佳里青風會的不少成員們也就加入了隔年成立的台灣文藝聯盟佳里支部,繼續催生對鹽分地帶文學的養成。

郭水潭在1935年寫下的〈台灣文藝聯盟佳里支部宣言〉中,宣示了中南部的文學社團,將不再缺席台灣的新文學運動,此外,他也強調文學寫作的在地觀點,這樣的宣示,對於鹽分地帶文學的主體性,做出了清楚的定位。

鹽分地帶的文學有著非常鮮明的在地特質,內容多為描寫鹽田聚落的風物與人情,更展現出在貧瘠的自然環境中,形塑出來的勤勞樸實、堅韌不拔的在地人性格;其中,新詩一直在鹽分地帶的文學中,帶有很重要的主導地位,因此在日治時期,那裡也被稱為「詩人之鄉」。

成長於鹽分地帶的郭水潭,他的新詩著眼於家鄉,也側重於呈現現實的樣貌與普羅大眾的群像,更時常在作品中揭露殖民社會的黑暗與階級的壓迫,批判日本殖民政府以現代化的名義,實施資本主義剝削殖民者的統治方式。

這樣鮮明的批判意識,也讓他在日後與賴和、楊逵等人另外組織了以左翼路線為主軸的台灣新文學社。

1939年,郭水潭加入西川滿主編的《華麗島》詩刊,並於創刊號發表詩作〈世紀之歌〉,詩中的反戰意識,明顯與日本帝國當局的主戰立場互相違背。

1941年,郭水潭出任台南州技士,成為日本政府的正式官職,這件事情使他一度遭到鹽分地帶的同仁的非議,他於是在《台灣文學》中發表文章〈穿文官服的那一天〉(法被を著る日),表明自身擔任職務的動機與理想,卻在1943年遭到檢察官的約談,並在審問後以「思想有問題」為由,入獄長達八個月半。

1929到1942可以說是郭水潭的創作高峰,戰後,他一度出任過三民主義青年團的相關職務,但在白色恐怖期間,他因為昔日同窗友人立場親共,本身也遭到情治單位的監控,使得他不得不趨向沈默,文學創作也隨之停止,甚至被形容為「喑啞失聲的台灣詩人」。

一直到1972年,郭水潭才在《笠》詩刊發表了他戰後的第一首中文詩〈無聊的星期天〉,此後他也應邀出席北門南鯤鯓廟所主辦的第一屆鹽分地帶文學營。

1981年,郭水潭返回故鄉台南定居,在妻子逝世之後,他搬入麻豆的安養院,並於1995年病逝。

***

【為台灣民主儲值】定期定額捐款,文化建國鬥陣來!

最棒的台派活動在好民!

立刻成為好民之友➡https://tinyurl.com/yc5xr4hz