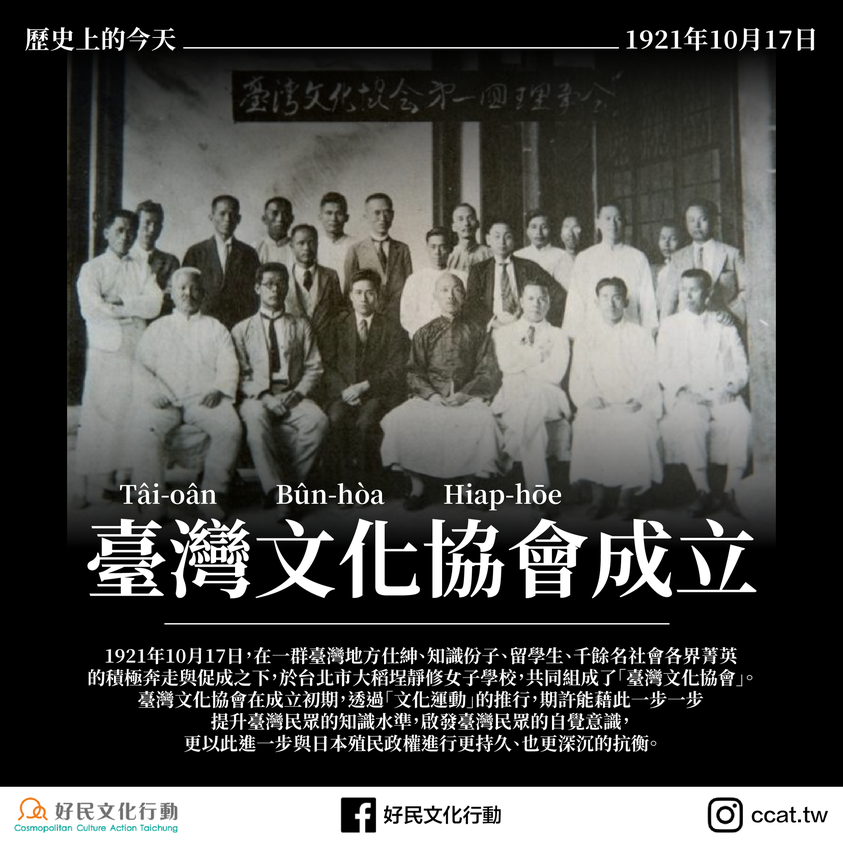

【歷史上的今天——臺灣文化協會成立】

「欲挽狂瀾誰是任?正須吾輩作長城」——林獻堂〈應社諸友過訪喜而有作〉

1921年10月17日,在林獻堂、蔣渭水、蔡培火、連溫卿、王敏川、蔡阿信、楊吉臣以及賴和等人,一群臺灣地方仕紳、知識份子、留學生、千餘名社會各界菁英的積極奔走與促成之下,於台北市大稻埕靜修女子學校(今靜修女中),共同組成了「臺灣文化協會」。

一反過去臺灣人所採取的武裝抗日的行動,臺灣文化協會在成立初期,透過「文化運動」的推行,以《臺灣民報》作為宣傳刊物,並成立書局、劇團,辦理讀報社、講習會,期許能藉此一步一步提升臺灣民眾的知識水準,啟發臺灣民眾的自覺意識,更以此進一步與日本殖民政權進行更持久、也更深沉的抗衡。