歷史上的今天——0417高一生、林瑞昌受難日

2023年4 月19日「田野和山地,隨時有我的魂守著」

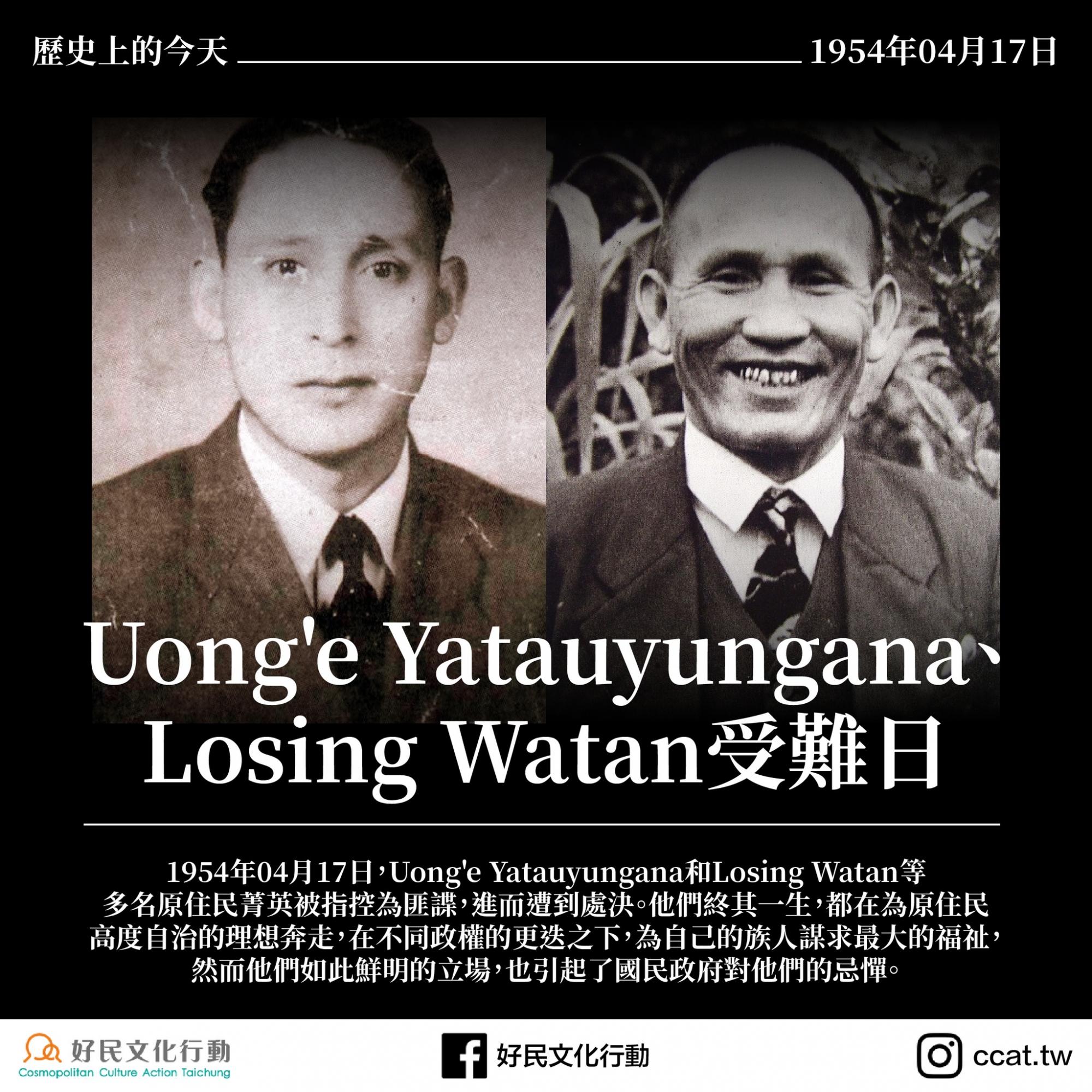

【歷史上的今天—0417高一生、林瑞昌受難日】

文/議題組 芸甄

「田野和山地,隨時有我的魂守著」

Uongu Yata' uyungana(華文音譯:吾雍‧雅達烏猶卡那),漢名高一生,鄒族人,是日治時期少數就讀高等學校的原住民族人,終其一生致力找尋現代化與維護家鄉傳統之間的平衡。

說著一口流利日語的他,十分積極地協助鄒族的文化保存與民俗整理。1927年,幫忙蘇聯語言學家聶甫斯基(Н.A. Нeвский)整理,進行鄒族的田野調查,後也出版成《臺灣鄒族語典》。

Uongu Yata' uyungana曾兩度前往日本,帶領鄒族青年學習農業改良的新觀念,讓族人可以有更穩定的生活。在《理想的家庭手記》中,他寫下了許多農業的想法,從作物種植、耕作方法的執行與實務問題,到改善經濟的方法等等。南洋戰爭結束後,更打造「新美集體農場」,藉由「以山養山」的經營模式,讓部落自給自足,並帶動部落的經濟發展。

1942年,南洋戰爭開打期間,許多鄒族青年加入了日本高砂義勇隊。由於不希望族人赴死,以及擔心部落因男丁而人口短缺更加消沉,身為巡察本應鼓勵族人從軍的Uongu Yata' uyungana,不惜與上層起衝突,力阻族人參與戰爭。

戰爭結束以後,Uongu Yata' uyungana主動更改漢名為高一生,並爭取第一任吳鳳鄉(今阿里山鄉)鄉長與加入三民主義青年團,希望在國家體制內繼續實踐原住民族自治的理想。二二八事件中,Uongu Yata' uyungana因不忍部落青年領袖湯守仁一再求情,放行湯守仁帶著鄒族壯丁下山支援、保護嘉義市民。事件過後,他隨即出面向政府自清。

Losin‧Watam(華文音譯:樂信‧瓦旦),漢名林瑞昌,泰雅族人。

身為頭目長子的Losin‧Watam,在頭目父親與日本政府漫長的抵抗,決定歸降日本人後,將年僅十歲的他交予日本人當作人質,而歸降的一條附帶條件是要求日方讓Losin‧Watam接受新式的教育。

Losin‧Watam在台灣總督府醫學專門學校學醫,畢業以後,返回泰雅族部落。擔任許多原住民族地區的公醫從事現代醫療並且傳授族人助產知識,對在原住民推展近代醫療貢獻極大。Losin‧Watam也常協調日本人和族人之間的衝突,成為原住民族中的菁英領袖,1945年4月更被聘為台灣總督府評議會員。

二次大戰後Losin‧Watam改用漢名林瑞昌,當選第一遞補第一屆參議員,及當選第一屆臨時省議員。在會議中積極爭取原住民除權益,包含增加原民民意代表名額,以爭取原民參政權的主權;設置簡易師範儘速培育原民師資等等。

二二八事件中,Losin‧Watam勸導族人勿參與反抗政府,事件過後因此獲頒獎狀,以表揚他維護治安有功。然而1947年6月,一份由Losin‧Watam共同署名的《大豹社原社復歸陳情書》惹怒了政府當局,要求政府歸還本來屬於族人的居住地,希望被迫搬遷的族人可以回到故鄉居住。可以說,Losin‧Watam就是原民還我土地運動的先驅。

而此次陳情運動遭到政府回絕,而Losin‧Watam堅定與不妥協的立場,也使得他被政府盯上,成為政府眼中的異議分子。

1952年,政府以在嘉義市區召集「山地保安會議」為名,誘捕Uongu Yata' uyungana與Losin‧Watam等人,隨後將他們押送至臺北的軍法處看守所審訊。協助族人興建新美農場的Uongu Yata' uyungana,被冠上貪汙的罪名。Losin‧Watam原以「高山匪諜案」的叛亂被處決15年,經過改判後變更為死刑。

1954年,Uongu Yata' uyungana、Losin‧Watam與多位原住民族菁英於台北馬場町被處決。

Uongu Yata' uyungana與Losin‧Watam不論在日治時期或戰後,都致力推動的「高山自治縣」構想,引進新式農業技術、提倡醫療衛生、要求歸還土地等等等等,無非都是往「高山自治縣」的理想一點一滴前進。

原住民族菁英對於自治的憧憬,也使得他們引起政府的戒心,在部落中以各式罪名為其貼上匪諜的標籤,弱化在部落內部公信力,最後甚至失去了人身自由與自己的生命。

_

參考資料:

・田野和山地,隨時有我的魂守著——高一生(Uongu Yata' uyungana)(https://reurl.cc/eXgxlL)

・泰雅族的英雄史詩,樂信瓦旦不可思議的一生(https://reurl.cc/Nqgjdx)