【歷史上的今天——0520五二〇農民抗暴事件】

2023年5 月19日

【歷史上的今天——五二〇農民抗暴事件】

照片資料來源:維基百科

***

1988年春天,中華民國政府決定擴大開放外國進口農產品,這件事情很快引發了台灣農民對權益損害的疑慮。同年05月20日,台灣農民運動先驅林國華、蕭裕珍等人,帶領雲林農權會,以及來自雲林、嘉義等縣市共計數千名農民,聚集於台北市中山北路與台北車站前,以「開放農業可能導致農民權益受損」作為抗議的主軸,進行請願。

此外,他們也提出七大訴求,包含全面辦理農民與農眷保險、免除肥料加值稅、有計劃收購稻穀、農會還權於會員、廢除農田水利會會長遴選、設立農業部以及農地自由買賣等。

台灣的農民運動,可以追溯到日治時期,因為用以產糖的甘蔗在生產販售上遭受不合理的待遇與剝削,因而使農民群起反抗的二林蔗農事件。此後,台灣各地也紛紛成立農民組合,以積極提升農民知識、改善農民生活,並促進交易的合理化作為其主要目標。但也在農民組合受到台灣共產黨勢力的影響之後,遭受日本政府當局的嚴格取締與逮補,因而瓦解。

而在戰後,國民政府重工商、輕農業的偏頗政策下,農業更被定位為「培養工業之用」的產業,一路衰退停滯。1987年、1988年可以說是農民運動的高峰,直到此次的請願運動,成為一場大規模的社會運動。

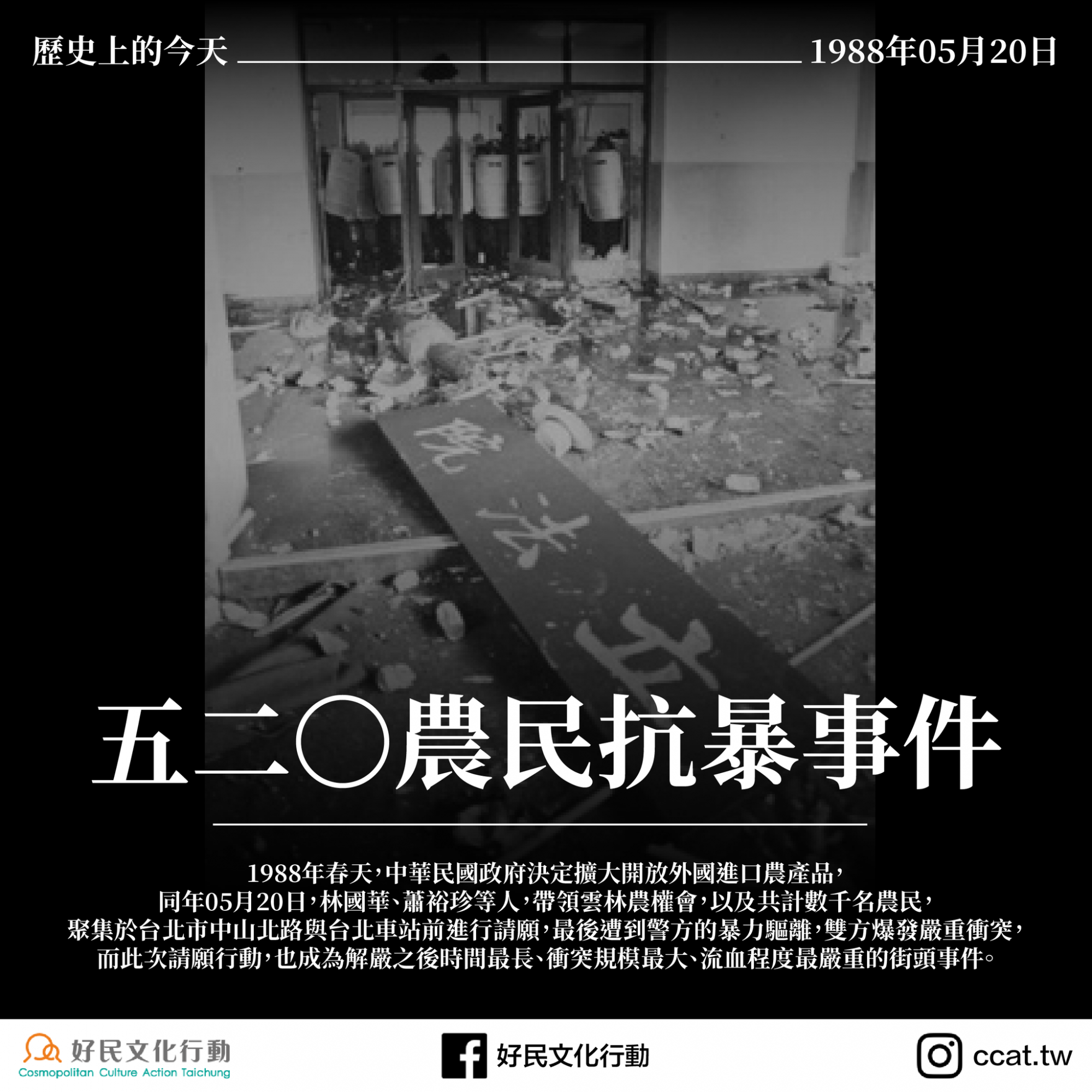

起先,請願運動和平進行,然而到了下午,有參與遊行的民眾希望到立法院借廁所,遭到鎮暴警察阻擋,最後在立法院前引發嚴重的衝突,群眾對立法院丟擲石頭與瓶罐,其中詹益樺先生憤而動手拆掉了立法院的橫匾。

到了傍晚,鎮暴警察開始拿著長棍見人就打,並且以強力水柱沖向抗議群眾,甚至以鎮暴盾牌壓在民眾身上、踩踏群眾以進行驅離;而群眾也不甘示弱以石頭、汽油彈回擊,如此對峙到次日的清晨,已經有不少警察、民眾和學生受傷,而警方也當場逮補上百名民眾和學生,包含林國華、蕭裕珍,以及當時《民進報》的總主筆林濁水。

事件過後,有多人被移送起訴,國民黨政府更發動輿論攻擊,企圖抹黑主辦單位,並有「假農民」藉機滋事。

後來,在中央研究院研究員許木柱等十一名學者組織調查團深入調查,提出《五二〇事件調查報告書》,認為主辦單位並無暴力預謀的意圖;而此次事件也成為解嚴之後,時間最長、衝突規模最大、流血程度最嚴重的街頭事件。

***

【月捐兩百 為台灣民主儲值】定期定額捐款,文化建國鬥陣來!

最棒的台派活動在好民!

立刻成為好民之友➡https://tinyurl.com/yc5xr4hz