歷史上的今天——0508八田與一紀念日

2023年5 月09日

【歷史上的今天——八田與一紀念日】

1942年05月08日,郵輪「大洋丸」遭到美軍潛艦所發射的魚雷攻擊而沈沒,其中一名逃生不及的罹難者,便是八田與一。

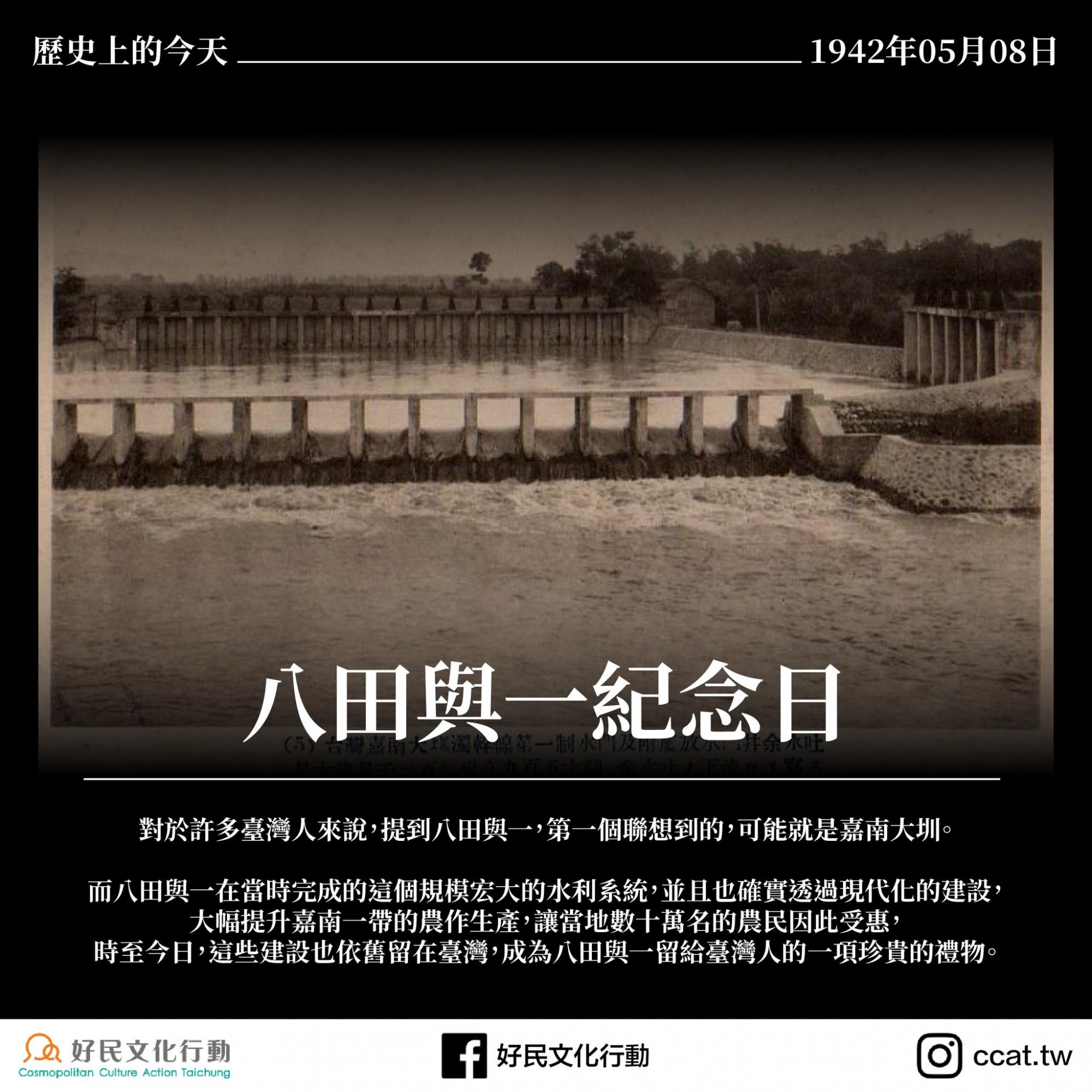

對於許多臺灣人來說,提到八田與一,第一個聯想到的,可能就是嘉南大圳了吧,嘉南大圳(Ka-lâm Tuā-tsùn)原稱為「官佃溪埤圳」,是1920年代的臺灣最重要的水利工程之一,也是由八田與一作為主力,設計、規劃、催生並且主導建設的。

八田與一出生於1886年02月21日,來自日本石川縣,1910年自東京帝國大學工學部畢業之後,於同年受到聘用,任職於臺灣總督府土木部,也自此開始參與臺灣的多項水利建設工程。

1917年,八田與一向臺灣總督府提出「官佃溪埤圳計畫」,並在後來辭去總督府技師的職位,改由民間組成的「公共埤圳官佃溪埤圳組合」聘用為技師,著手進行建造。

嘉南大圳是相當大規模的水利工程建設,其關鍵領導人物之一的八田與一,自然也當頭面臨各種壓力,包含各界輿論對工程的質疑以及總督府的施壓,工程進行期間,也因為事故而出現人員傷亡,甚至因為日本發生關東大地震,導致中央政府財源緊縮,工程經費也被迫消減,不得不面臨裁員的種種狀況。

但也就是背負著這些壓力與困難,耗費了將近十年的時間,嘉南大圳終於還是在1930年05月竣工。

其後,八田與一回到總督府擔任技師,同時也開始進行臺灣全島的土地改良計畫,另一方面持續進行其他水利設施的建造;1935年,他甚至受到中國福建省主席陳儀的邀請,前往中國參與福建省水利灌溉設施的計畫擬定。

同時,有鑒於建設嘉南大圳的過程中,本地專業人員不足的處境,八田與一也於1934年,與地方仕紳林熊祥 等人共同建立「土木測量技術員養成所」,用以培育臺灣本地土木水利相關專業之人才。

不只是致力於水利工程的興建,八田與一在推動建設的同時,也依舊具備深厚的人道關懷的思維,這可以從他對員工的重視與善待窺見一二。

根據八田與一的長子八田晃夫先生的回憶,八田與一對於工程建設的夥伴投注了相當深厚的關切,他一對工地秩序的維持固然有著嚴格的要求,但由於在大圳的興建現場沒有什麼娛樂,因此工人之間也難免會小賭怡情一番,這些理應當要被取締的事情,卻被八田與一認為是工人們在辛苦之餘的「小確幸」,因而網開一面,甚至會為他們向警察求情。

1923年的關東大地震之後,八田與一面臨了必須要裁撤部分人員的處境,他卻一反其他幹部認為「必須留下高階職工」的建議,提出「能力強、技術高的人,容易再找到工作,反之基層勞工一但失業,卻很容易陷入難以生活的困境」這樣的想法,為了保障基層人員的生計,最後選擇解僱部分高階職員。

而在整個水利工程大功告成之後,八田與一也要求興建殉工碑,紀念在工程進行期間不幸殉難犧牲的人員,名冊列序不分台籍、日籍,共同並列在碑上。

到了1942年,八田與一獲聘為「南方開發派遣要員」,將前往菲律賓進行作物灌溉的調查, 然而他所搭乘的郵輪「大洋丸」,卻遭到美軍潛艦的攻擊,最後不幸罹難。

1945年09月,八田與一的妻子八田外代樹女士,在留下遺書後,投身於烏山頭水庫自盡,其後夫婦二人一同合葬於今日烏山頭水庫的山丘上,而八田與一與八田外代樹的子女們,則在戰後被迫遣返日本。

人們對於八田與一的感念,是相當直接且純粹的。

在大圳工程完工之後,嘉南地區一帶的民眾徵得八田與一的同意,為其製作了身著工作服裝、席地而坐、擺出沉思姿態的塑像,擺放於烏山頭水庫的大壩旁。

到了1940年代,帝國戰事逐漸吃緊,開始向民眾強制徵收金屬物資,民眾擔憂八田與一的塑像也會遭到徵收熔解,作為軍需用途的命運,於是將塑像藏匿起來,直到戰後才又運回到烏山頭。

戰後的臺灣,面對政權的移轉,八田與一的塑像又一度藏匿於其過去所使用的宿舍陽台上,一直到1980年代,才在他的墳塚前新設立台座,並將塑像安放,並於每一年的05月08日舉行追思儀式。

這座塑像曾經在2017年遭到嚴重的破壞,雖然後來也完成修復,但我們也不難感受到,臺灣人要留住自己的歷史記憶有多麽不容易,在軍國主義的迫害之下,不但要四處將其藏匿,甚至還有可能因為仇恨的無端宣洩,因此遭受破壞。

或許有人會指稱,水利工程的建設,不過是帝國剝削殖民地資源的一項手段,甚至將八田與一直接打為殖民者的「幫兇」,但事實上,他在當時完成了規模宏大的水利系統,並且也確實透過現代化的建設,大幅提升嘉南一帶的農作生產,讓當地數十萬名的農民因此受惠,他所投入的時間、心血,甚至將自己的一生留給了臺灣,這些卻都是不爭的事實。

而這些建設一直到現在,也依舊留在臺灣,成為八田與一留給臺灣人的一項珍貴的禮物。

***

參考資料:

- 聚珍臺灣 https://www.gjtaiwan.com/new/?p=99076

- 故事【圳流百年】嘉南大圳的幕後功臣:八田與一與他的夥伴們 https://storystudio.tw/article/gushi/hatta-yoichi

- 關鍵評論:所幸年輕的八田與一沒有「隨便看看」,才有了如今的嘉南大圳 https://www.thenewslens.com/article/130588/fullpage

- 報橘:最有台灣意識的政治人物:八田與一不只蓋了嘉南大圳,而是真正改變這塊土地 https://reurl.cc/OVOWAg

***

【月捐兩百 為台灣民主儲值】定期定額捐款,文化建國鬥陣來!

最棒的台派活動在好民!

立刻成為好民之友:https://reurl.cc/o0aqA5