【映後側寫】《夏雪將至》

2022年3 月29日電影放映暨映後座談:《夏雪將至》

2022年3月19日(六)14:00-16:30

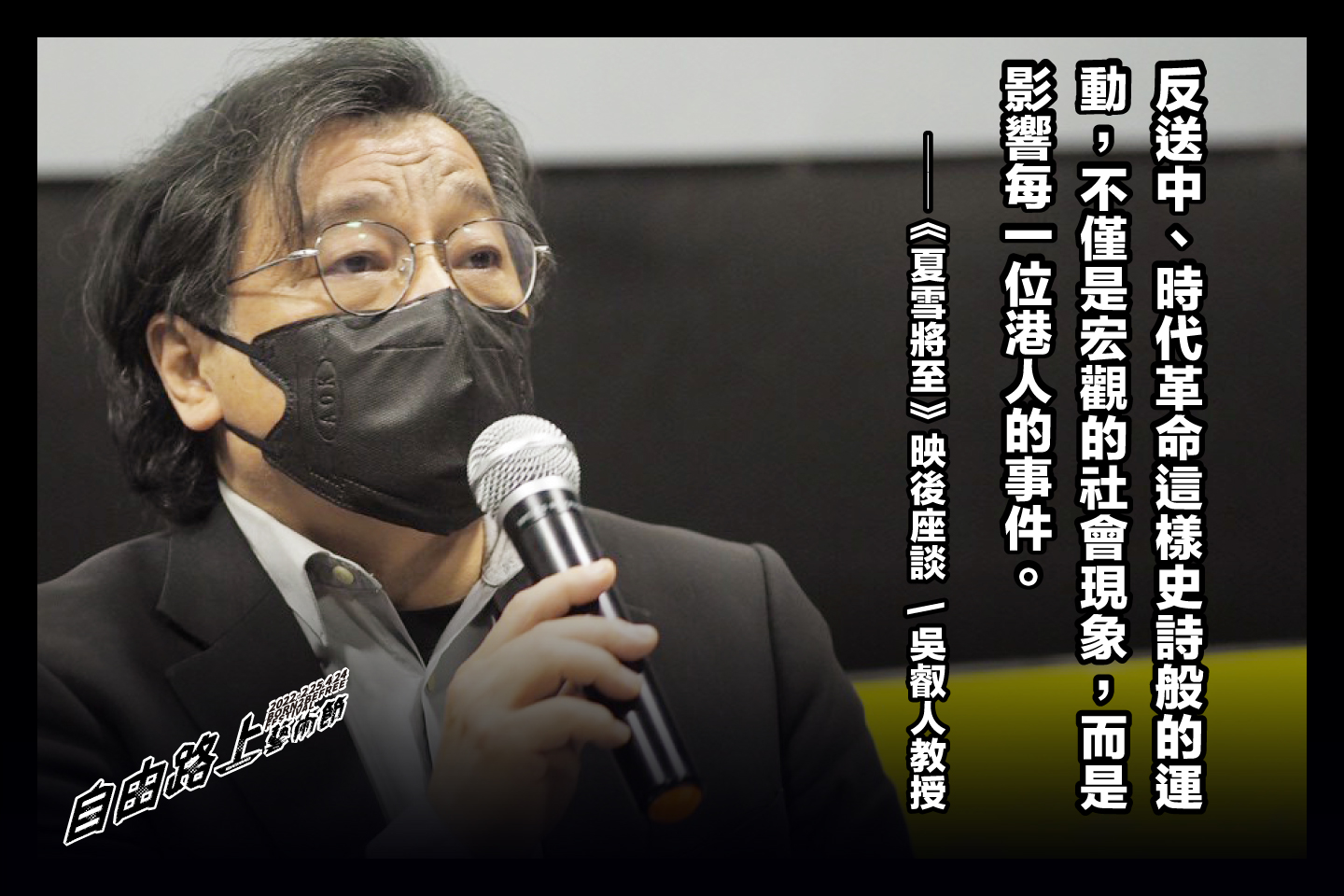

與談:吳叡人/中研院臺灣史研究所研究員

Sky 馮詔天/香港邊城青年秘書長

|

議題行銷組志工/羚羊 《夏雪將至》是羅樂文所執導的畢業作品,片中描述一位香港僑生——鍾晴,於2019年參與社會運動時,因弟弟鍾朗被捕,深怕自己也被港警盯上,於是選擇來到台灣暫避風頭,繼而定居。 2024年6月,在香港持續五年的寒冬中,身懷六甲的鍾晴選擇回到香港,探望年邁獨居的母親以及身在牢獄的鍾朗,並向二人提出一同到台灣生活的打算。 電影中揉合了導演自身經歷與香港的政治情勢,藉由該片去梳理港人與香港這片土地間的關聯。 自由路上藝術節於三月十九日舉辦電影放映與映後座談活動,邀請持續關注香港議題的香港邊城青年秘書長 Sky馮詔天,以及中研院臺灣史研究所研究員吳叡人,一同從這部反送中抗爭之後的電影,探討香港人如何面對緊縮的政治情勢,被迫選擇離散與遷徙的處境,攜手抵抗香港降下的那場風雪。 █ 無罪的罪人——被「倖存者罪惡感」綁架的受害者 「媽,不如跟我去台灣吧。」 「所以呢,把妳弟丟在這裡不管嗎?當年一聲不響就跑掉,那妳回來做什麼?」母親對女兒鍾晴的提議感到不解。 「從我去台灣的那一刻我就有罪了,妳懂不懂?」鍾晴說道。 時間推移了五年,鍾晴在台灣已有不錯的生活、深愛她的丈夫,以及即將誕辰的新生命。但另一方面她有強烈的罪惡感,愧疚當時在運動現場無能拉著弟弟鍾朗的手一起逃離;愧疚讓母親獨自一人留在香港承受種種傷痛。她離開了香港,卻把這一切留給她的媽媽跟弟弟承擔,而五年後的鍾晴希望透過帶母親及弟弟離開香港,去贖她的「罪」。 「有些是在運動中常常被提起、反覆不斷出現的主題,倖存者的罪惡感(Survivor's Guilt)就是其中一個。」吳叡人教授說道。經歷重大意外或傷亡事件之後,存活下來的人可能進而產生許多「what-if」的念頭,「如果當時我沒有…就不會發生後來的事情......」、「如果當時我人在那裡,傷亡慘重的應該是我......」、「為什麼走的是他而不是我......」,鍾晴也是如此,而這個罪惡感,在家庭與生存間交纏,變得更深、更複雜。 吳叡人教授向我們提到:「他們沒辦法割捨故鄉,同時自己也要承擔流亡的議題,這些東西我可以說都是無解的。」我們除了經歷這些痛苦與掙扎,沒有其他解方。 █ 象徵冤屈與新生的六月雪

「你說香港怎麼突然『夏』雪了呢?為何一個比台灣還要熱的香港,為何會在夏至下雪?」六月雪,有冤屈的意思,象徵整個香港歷史運動巨大的冤屈和那些被迫入獄的「手足」,同時也象徵整個香港進入寒冬,不如過去的自由奔放。Sky馮詔天補充:「所謂的寒冬是人心的寒冬。當大家選擇視而不見而造成之後的局面,是最令人感到寒心的事。」 「但這些只是關於雪的一個表徵。雪,同時也有希望的意思。」吳叡人教授表示。鍾晴的弟弟鍾朗,在獄中的鐵窗看到在陽光折射下的塵埃,彷彿是飄揚在空中、動人四射的白雪。 █ 《夏雪將至》不只是一個宏觀的政治歷程,而是每一位港人的生命進程

吳叡人教授分享:「《時代革命》採近景手法,沒有拍大歷史的敘述,主要以受訪者的故事構成,這是時代革命特殊的地方。而整個運動裡面,我們應該關照的是每一個具體的個人,《夏雪將至》再次提醒了我們這點。反送中、時代革命這樣史詩般的運動,不僅是宏觀的社會現象,而是影響每一位港人的事件。」 導演羅樂文雖未能至現場,但透過文字留下這段話,獻給每一位觀眾:「這部作品不是壞時代裡的搖旗吶喊,而是進退失據中的低聲呢喃。在這個充斥著無數悲劇的世界裡,我們都要思考如何面對每個事件為我們帶來的道德焦慮,而這些事情會不斷成為我們生命中無數個道德考驗。」 《夏雪將至》的背景正是不久的未來,故事卻如幻似真。留下來,或離開,你又會如何做出這困難的抉擇?

|