【歷史上的今天——0404林摶秋逝世日】

2025年3 月27日【歷史上的今天——0404林摶秋逝世日】

「我在拍台語片,純粹是為了要爭一口氣,不是為了要有什麼名與利,我就只係醠養成我們台灣人自己會做台灣電影,我的任務就是在這裡。」

林摶秋(Lîm Thuân-tshiu)誕生於1920年10月06日,桃園人。其父林添富經營台北地區一共八座礦場的運輸行銷工作,家境富裕,年少時林摶秋便遠赴日本,就讀明治大學政治經濟科。

他在大學就讀期間,接觸到了現代戲劇,從此深深著迷,並且也開始從事劇本創作,1942年,他從大學畢業,進入到日本最大的電影公司東寶影業工作,同時也加入以新喜劇運動聞名的新宿紅磨坊劇團。

1943年,林摶秋返回台灣,與張文環、王井泉創立了「厚生演劇研究社」,陸續發表作品如《高砂館》、改編自張文環同名小說的《閹雞》等,並在台北永樂座公演,引起很大的迴響。而其中《閹雞》所運用的大量台灣文化元素,更使得它成為日治時期少數具有抗爭意識的舞台戲劇,而林摶秋更被譽為「台灣新劇的黎明」。

二戰結束後,林摶秋一度於1946年成立「人人演劇研究會」,並計畫要公演新的作品《海南島》,卻碰上當時行政長官公署實施的劇本審核制度,作品被以「主題過於晦暗」遭到退回。

林摶秋原本不氣餒,將劇團名稱改為「人劇座」,並且申請出演其他作品,然而隨著二二八事件的爆發,他也選擇停止戲劇創作,回到家鄉繼承礦物事業。

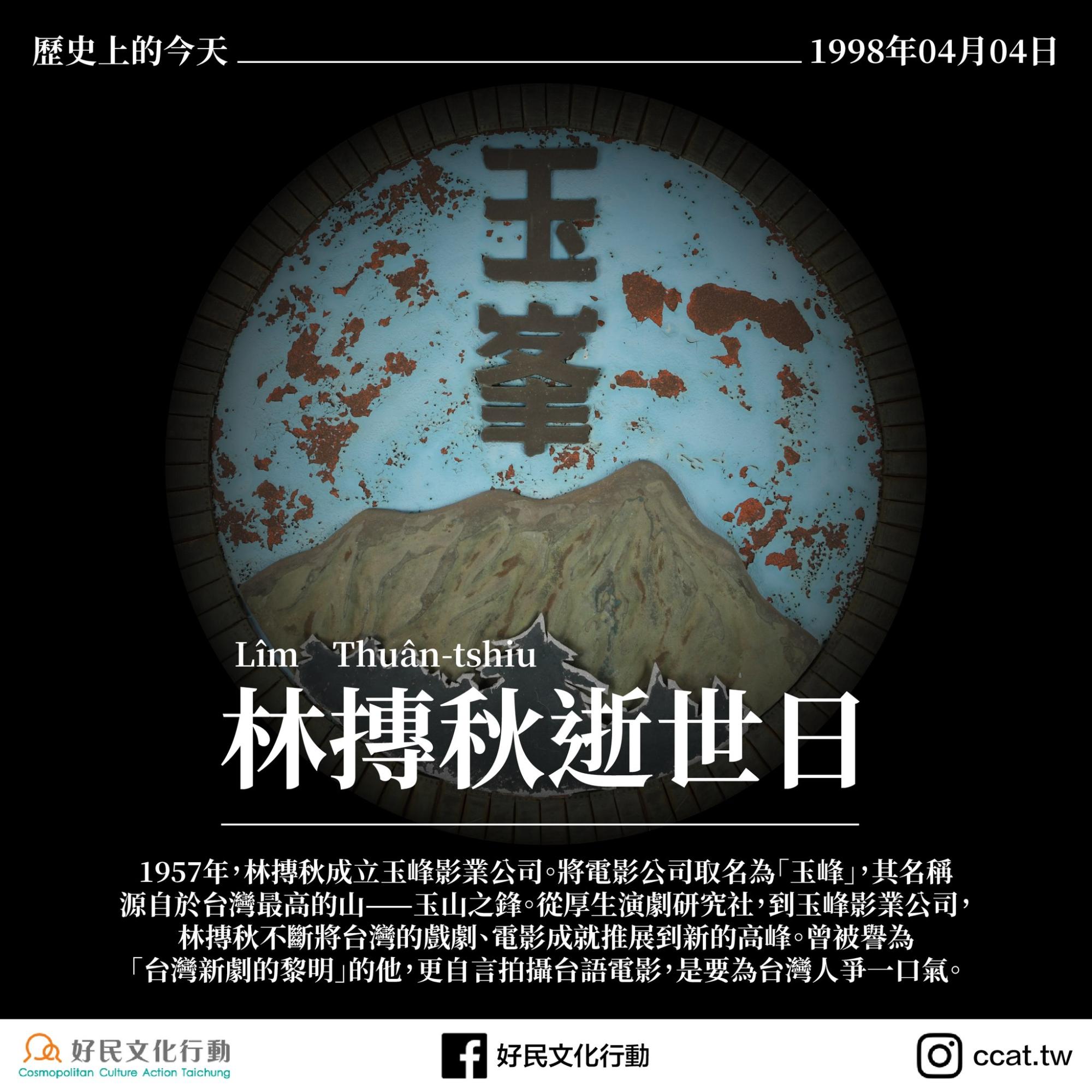

一直到1957年,林摶秋開始投入台語電影的拍攝,他創立了「玉峰影業公司」,其命名靈感來自台灣最高的山峰——玉山之峰,其後也在鶯歌建立了當時台灣最大的電影製片廠「湖山製片廠」,拍攝出《阿三哥出馬》、《嘆煙花》、《錯戀》等代表作。

然而因為中華民國政府對母語計畫性的打壓,1960年代開始出現的電檢制度,原本就對台語電影很不友善,再加上後來電視的出現,使得台語電影產業迅速沒落,玉峰影業公司結束營業,林摶秋也只好無奈結束掉電影事業,將重心轉向了製造業。

1998年04月04日,他因為心臟衰竭逝世。

從厚生演劇研究社,到玉峰影業公司,林摶秋用自己的一生,將台灣戲劇、電影的藝術成就推向新的高峰。他在生前曾經留下一段話,或許就是他對於自己所投注的心血的總結吧:

「我在拍台語片,純粹是為了要爭一口氣,不是為了要有什麼名與利,我就只係醠養成我們台灣人自己會做台灣電影,我的任務就是在這裡。」

***

玉峰影業有限公司招牌

照片資料來源:開放博物館