2024議題組讀書會:《轉型正義之路》第十章導讀

2024年11 月28日《轉型正義之路》第十章|轉型正義會夭折嗎?少年國民可以做的事

資料整理:秘書處 嘉渝

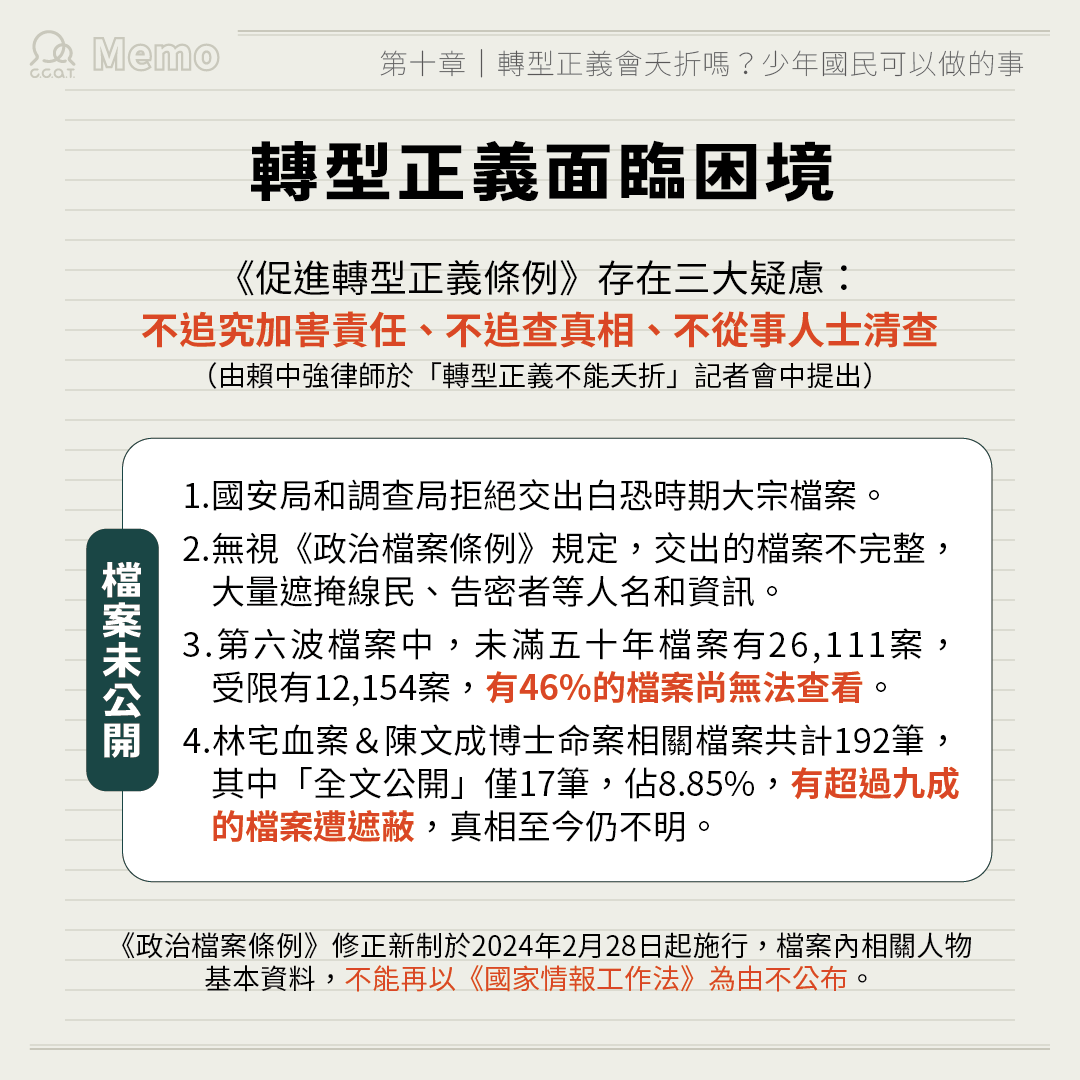

2018年5月,促進轉型正義委員會(下稱促轉會)成立,是進行轉型正義的專責機構,在2022年5月31日解散。共計四年的時間裡,由於盤根錯節的因素,面臨了許多困難,其中一項困境便是檔案無法徹底公開:

1.擁有白恐時期大宗檔案的國安局和調查局拒絕交出檔案、無視《政治檔案條例》第十一條規定,交出的檔案大量遮掩線民、告密者等人名和資訊。

2.青年學者吳俊瑩指出:調查局徵集的第六波檔案中,未滿五十年檔案有26,111案,受限有12,154案,等於有46%的檔案尚無法查看。

3.2022年5月17日,劉世芳委員在立法院院會中指出:以林宅血案與陳文成博士命案來看,國防部、國安局、調查局、警政署等單位移轉的檔案,共計192筆,其中「全文公開」僅17筆,佔8.85%。超過九成的檔案,以《國家情報工作法》、《國家機密保護法》、《政治檔案條例》為由,進行遮蔽。

補充說明:《政治檔案條例》修正新制於2024年2月28日起施行,新制刪除永久保密規定,並明定屬國家機密的政治檔案至遲應於屆滿40年解密。原以國家安全或對外關係限制應用的解密檔案,即日起開放應用;另對檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源的姓名、化名、代號及職稱,增定不適用國家情報工作法的規定。

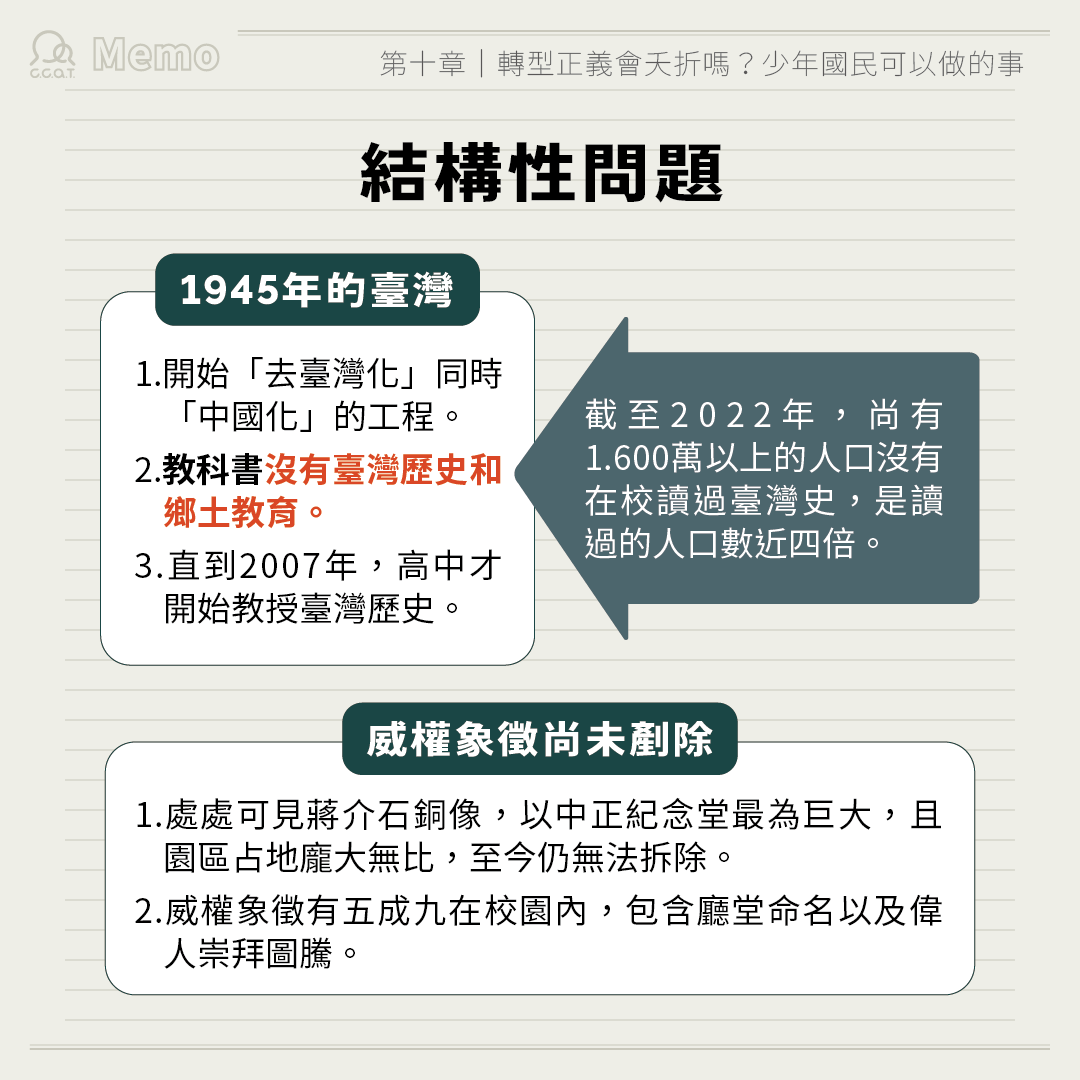

除上述困境之外,威權遺跡尚未剷除也是同理。目前還是到處都能看到蔣介石銅像,中正紀念堂的銅像最為巨大,園區占地龐大無比,至今仍無法拆除。

世上所有進行轉型正義的單位都必須是個國家,這個概念在第一章就有提到,然而,中華民國現在和中華人民共和國夾纏在一起,除了許多複雜的政治問題之外,轉型正義亦因此窒礙難行。

臺灣還存在另一個結構性的問題:臺灣在1945年後開始「去臺灣化」同時「中國化」的工程,1950年後的臺灣,教科書不僅沒有臺灣歷史,更沒有鄉土教育,直到2007年,高中才開始教授臺灣歷史。就人口統計來說,截至2022年,尚有1.600萬以上的臺灣人口沒有在學校讀過臺灣歷史,約六成八;只有429萬人在學校讀過,沒讀過的人口數是讀過的近四倍。然而,現在就是這些人在掌控臺灣的命運,如果大多數人民並不知曉臺灣歷史,又該如何使他們支持轉型正義呢?

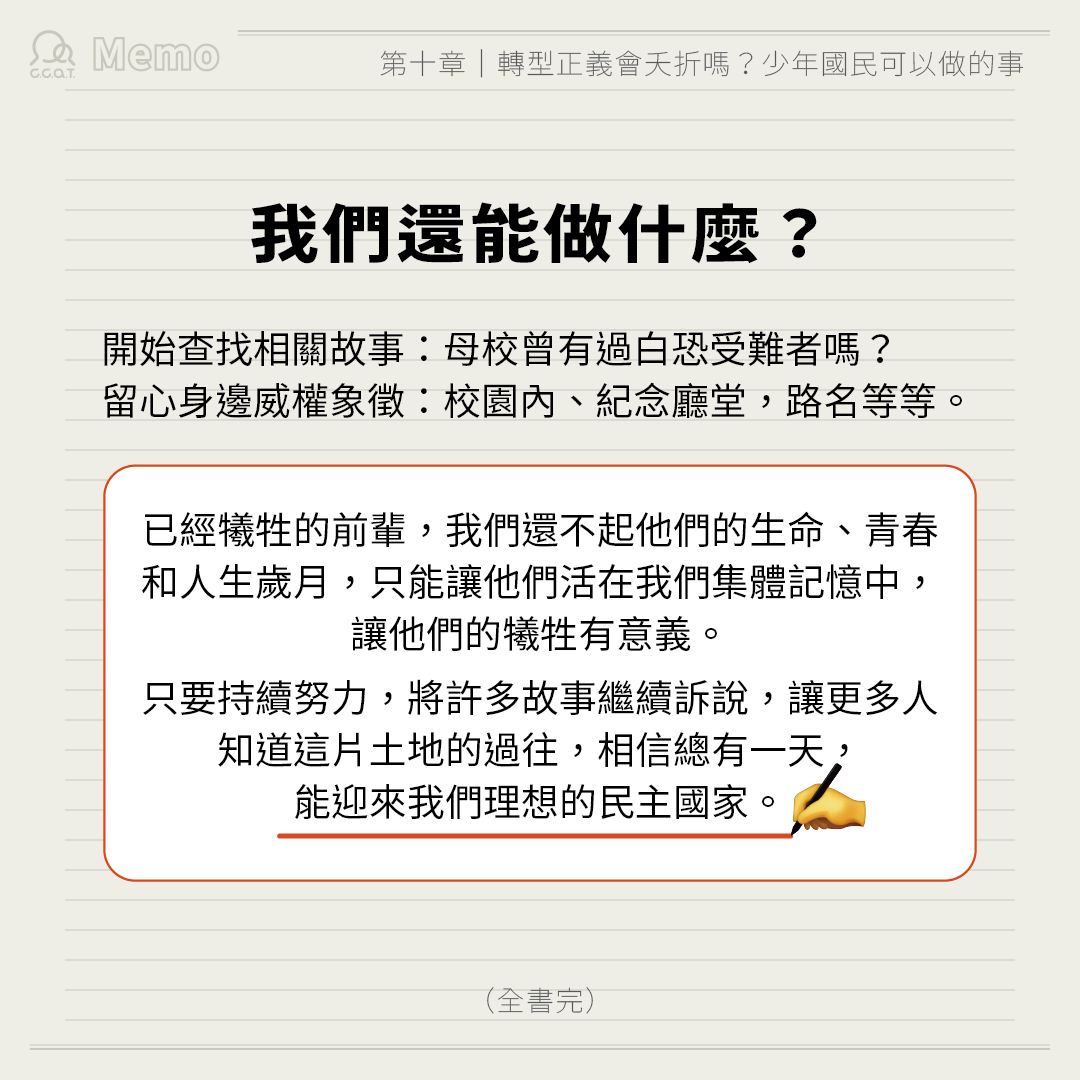

身處民主世代的我們,我們還能做什麼:

試著從自身背景開始查找相關故事,可以著手調查曾就讀的母校是否有過白恐受難者,無論是老師、學生或是校友,都是非常值得研究的對象;另外,也可以仔細觀察校園內是否存在威權象徵,根據促轉會調查統計,全臺威權象徵有五成九在校園內,威權象徵不只是銅像,還包含廳堂命名以及許多偉人崇拜的圖騰。

已經犧牲的前輩,我們還不起他們的生命、青春和人生歲月,我們只能讓他們活在我們的集體記憶中,讓他們的犧牲有意義。只要我們持續努力,將更多故事繼續訴說下去,讓更多人知道這片土地的過往,並且起身行動成為臺灣的力量,相信總有一天,能迎來我們理想的民主國家。

懶人圖片版: