2024議題組讀書會:《轉型正義之路》第三章導讀

2024年11 月28日《轉型正義之路》第三章|白色恐怖的相關重要法令

資料整理:志工 耘馨

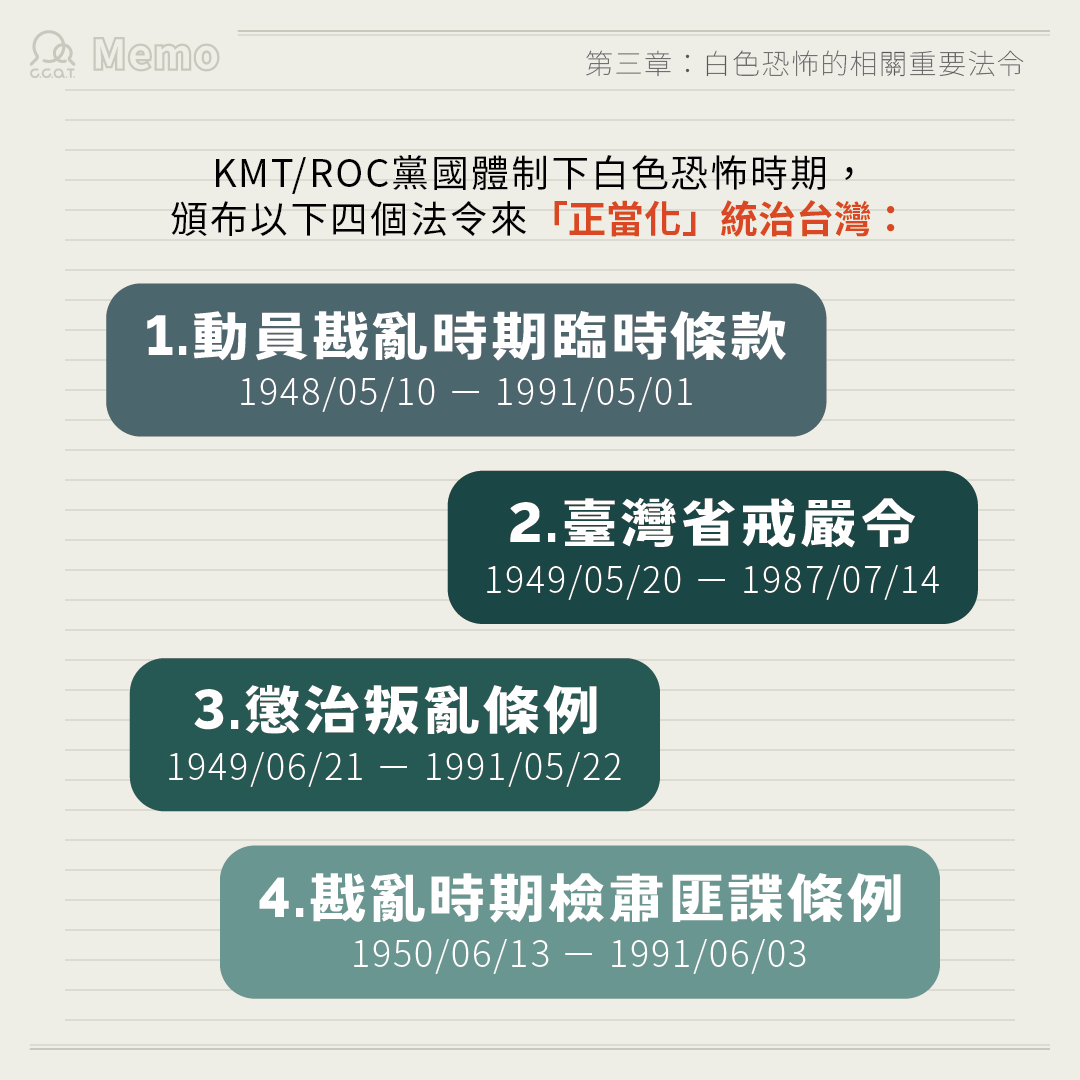

第三章內容主要講述白色恐怖期間相關的四個重要法令,法與法之間關係相當密切,也是KMT/ROC黨國能在臺灣進行白色恐怖的具備法理性的主因。

(KMT/ROC即由中國國民黨(KMT)一黨掌控的中華民國(ROC)政體)

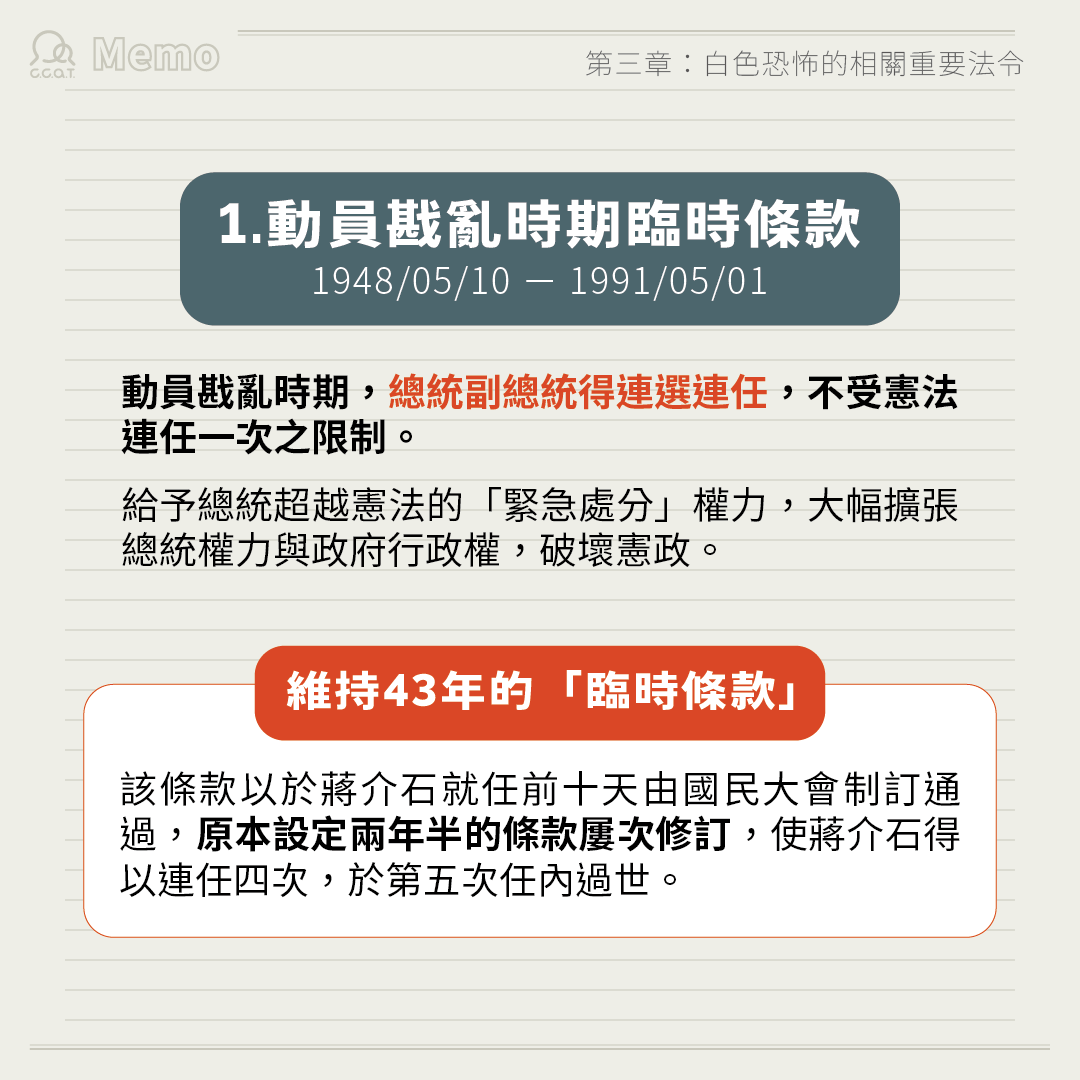

一、《動員戡亂時期臨時條款》:

原先《中華民國憲法》於1947年1月1號公布,12月25日實施,但在五個月後蔣介石上任前夕,國民大會制定通過《動員戡亂時期臨時條款》,以中止憲政實施並有理可以破壞憲法所制下的規定,並將總統權力與政府行政權大為擴張。

時間:原先時效僅有兩年半,但國民大會不斷在時限到時進行延後,因此該臨時條款持續了將近43年(1948s-1991s)。

修訂的重要內容:根據《中華民國憲法》規定總統連選得連任一次,《動員戡亂時期臨時條款》則為了蔣介石修改條款即總統連選得連任,1960/03/11,修改條款內容:「動員戡亂時期,總統副總統得連選連任,不受憲法第四十七條連任一次之限制。」使蔣介石連任四次,於第五次任內過世。

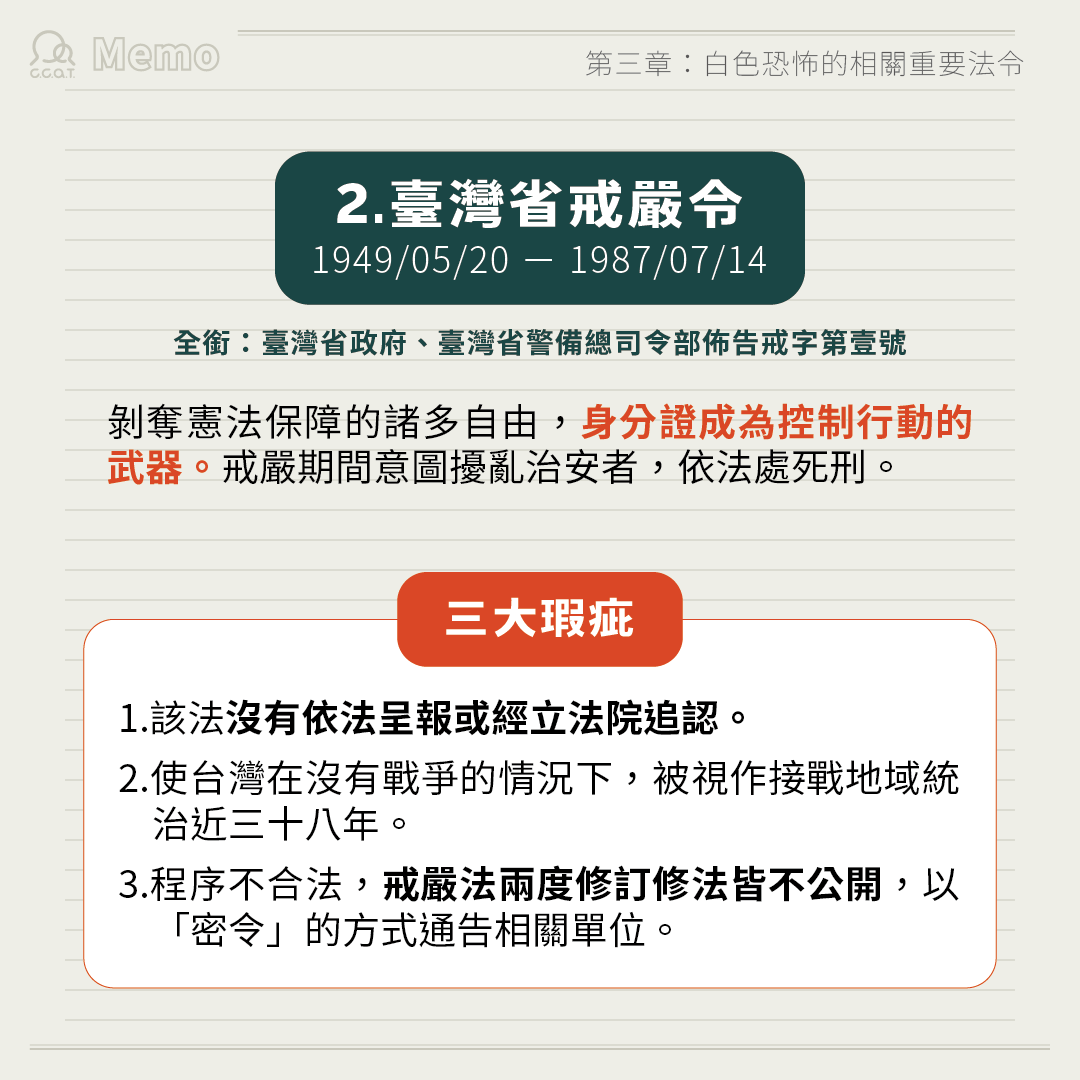

二、《臺灣省戒嚴令》:

由陳誠於1949年5月19日公布,大範圍禁止政治和社會活動,剝奪了憲法保障集會、遊行,以及言論表達等自由,人民喪失基本權利,死刑成為家常便飯。

是為瑕疵法:中華民國《戒嚴法》規定宣告戒嚴之程序,即戒嚴令要經過立法院通過,緊急共告時也需要立法院後續追認。但《臺灣省戒嚴令》於5月19日公布,5月20日即實施戒嚴,這之間毫無空隙,且目前學者找無證據顯示有立法院追認之情況。

1948年,蔣介石以中華民國《戒嚴法》為背景,下令全國戒嚴(當時KMT/ROC黨國尚未撤退來台),撇除掉臺灣及中國部分區域,隔年即宣布台灣為接戰地域(即作戰時攻守的地域),導致台灣在沒有戰爭的情況下,被視作接戰地域統治近三十八年,但目前為止,仍無法找到中華民國「全國戒嚴」的令文。

因為《臺灣省戒嚴令》欠缺程序上的合法性,因此必要修法時僅能秘密修訂,中華民國「全國戒嚴」與《臺灣省戒嚴令》都找不到戒嚴令文,因此有程序上的雙重瑕疵。

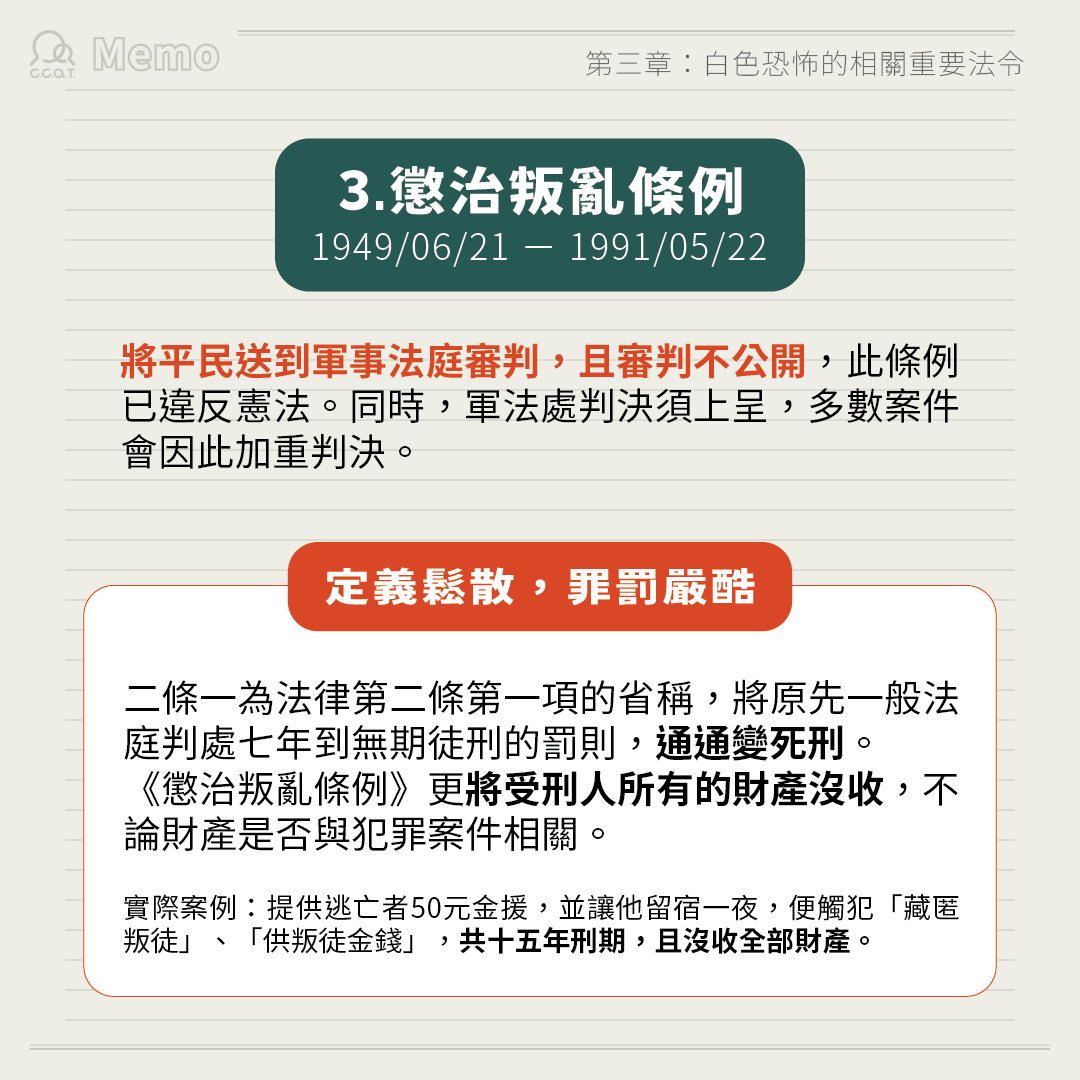

三、《懲治叛亂條例》:

戒嚴令發布後一個月,當局公布條例內容:「叛亂罪犯適用本條例懲治之。」使平民送軍法審判,違反憲法第九條明訂:「人民除現役軍人外,不受軍事審判」之原則。此為針對政治行為的特別法,對政治罪行定義非常寬鬆,處罰極其嚴厲,包括二條 一及沒收全部財產。

二條一:為法律第二條第一項的省稱,規定犯刑法以下四條罪的第一項(普通內亂罪、暴動內亂罪、通敵開戰端罪、通謀喪失領域罪)皆判處死刑。此法將平民送到軍事法庭審判,且軍事審判通常不公開,等於是秘密執行,同時軍法處判決需要交送給長官,層層的上呈大多會加重判決。另外原先在刑法中的相關判決條例,從原先輕則七年,重責首謀者死刑或無期徒刑,套到二條一後,與先前同樣罪行,平民則通通被判成死刑。犯罪的嚴重程度其罰責不成正比。

沒收全部財產:將受刑人所有的財產沒收,並酌留部分給家屬使用,但酌留並無明文規定,全都依據黨國的想法處理。且大多受刑人財產可通常是世世代代流傳的家產,不論財產是否與犯罪案件相關,全部財產都將會被沒收。

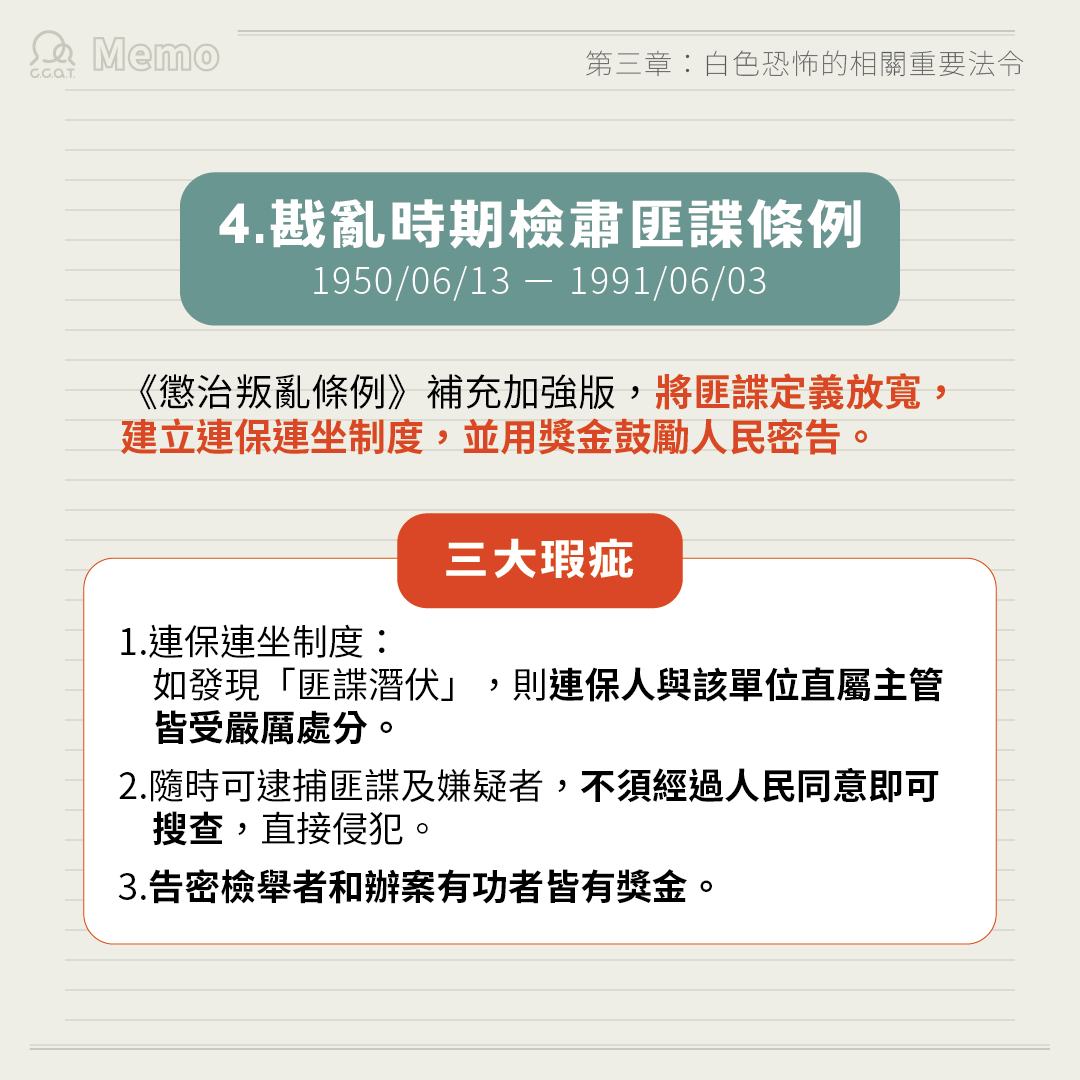

四、《戡亂時期檢肅匪諜條例》:

《懲治叛亂條例》的補充與加強版,有連保連坐制度,獎金告密者和辦案者,增加政治性法規被濫用的機會。

將匪諜定義放寬再放寬,界定為:「懲治叛亂條例所稱之叛徒,或與叛徒通謀勾結之人。」在這項定義下,從叛徒到與叛徒有關的友人、家人甚至是老師鄰居都有可能是匪諜。

隨時可逮捕匪諜及嫌疑者:人身安全毫無保障,不須經過人民同意即可搜查其身體或住宅、扣押郵件等文書圖畫或無線電機等物品,直接侵犯人民隱私,以及通訊和思想自由。

告密獎金編列預算:除匪諜財產遭沒收之外,告密檢舉者和辦案有功者皆有獎金,用人民的納稅錢獎勵告密、獎勵用力辦案。

小結:四大惡法透過一系列不合理之法令來統治台灣,每個法令頒布後,皆補充許多具體規定,形成一個密不透風的「法網」,但法律和規定間充滿矛盾與衝突,使當局可視情況決定要以什麼法懲治平民,罪刑廣泛又籠統的戒嚴法因此成為警總的尚方寶劍,增加政治性法規被濫用的機會。

懶人圖片版: