04.14 自由的傳承:鄭南榕逝世35週年紀念講座 側記

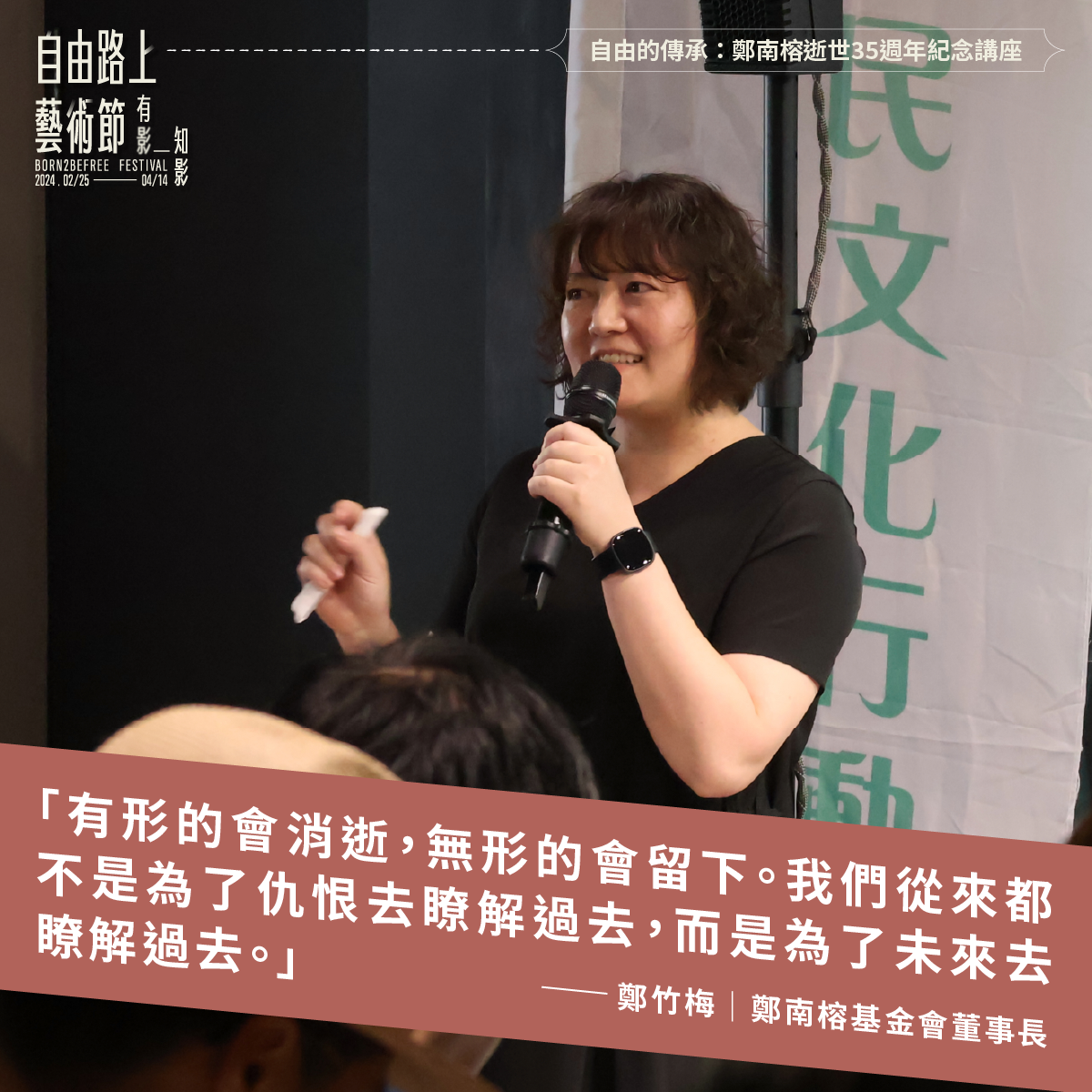

2024年5 月02日「有形的會消逝,無形的會留下。我們從來都不是為了仇恨去瞭解過去,而是為了未來去瞭解過去。」

──鄭竹梅|鄭南榕基金會董事長

文/議題組志工 宜昇

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

講座一開始,鄭竹梅先讓我們欣賞紀錄片《自由時代-鄭南榕1947-1989與他的時代》,紀錄片完整呈現了鄭南榕的家庭背景、身份認同轉變與追求百分百言論自由的過程及決心。鄭南榕秉持著「新聞無畏,消息無偏」的原則,對新聞品質極為堅持,且抱有照顧記者及勇於承擔的精神。他在就讀台大哲學系時認識殷海光,還因為對國民黨反感,拒修容易取得學分的「國父思想」導致無法畢業。

鄭南榕在1980年代為爭取台灣的新聞自由,登記十八張雜誌執照,當其中一張執照被取消時,其他張執照就可以無縫接軌的繼續代替出刊,計劃性地突破國民黨的封鎖。除了投入報業工作,鄭南榕也積極參與社會運動,於1987年二二八事件40周年時主辦台灣史上第一次二二八追悼會、1986和1987年發起訴求解除戒嚴的519綠色行動、1988年與「台灣政治受難者聯誼總會」共同發起「新國家運動」,公開主張「台灣獨立」。1989年4月7日,面對國民黨政權試圖透過強攻雜誌社強制將他拘提,為追求言論自由和台灣獨立,鄭南榕毅然決然選擇自焚,希望藉此喚起台灣人的覺醒,但也使妻子葉菊蘭和女兒鄭竹梅感到無限的惆悵和孤單。鄭竹梅曾說:「如果有機會好想問他為什麼要自焚,但就算問了似乎也無法完全體會,因為我明明知道為什麼......」

當摯愛的人離去時,要怎麼跟傷痕相處

紀錄片播放結束後,鄭竹梅向大家分享鄭南榕的理念、以及面對鄭南榕逝世有何感受與體會。鄭竹梅提到,小時候與母親在家中其實不會特別談論鄭南榕,因為傷疤一直都在,只能不斷練習離開的人與留下的人應如何相處。而鄭竹梅原先也不了解台灣歷史,是高中時透過參加二二八事件受難者家屬阮美姝的紀念父親插花展,因而萌生想瞭解台灣歷史的決心。

鄭竹梅直到現在仍在尋找、拼湊、嘗試理解鄭南榕。他表示,自己起初認為鄭南榕是主動選擇自焚的抵抗者,並非被動的受難者,但漸漸理解鄭南榕其實是不得不選擇自焚。他認為,雖然常常會有人將他和媽媽葉菊蘭形容成受難者家屬,但與二二八事件受難家屬比較起來,自己已經算很幸運,因為當時台灣正值民主轉型,家屬能夠把想講的講出來,葉菊蘭也能從政。

一直往前走的時間

隨著時間的前進,鄭竹梅越來越關注兩岸議題與中、港、台人權議題。2018年1124公投後,鄭竹梅驚覺社會上原來有那麼多人與自己的想法南轅北轍,才開始練習如何跟大家分享家族故事、台灣史和各式各樣的社會議題。

2019年鄭竹梅向促進轉型正義委員會申請閱覽政治檔案,察覺原來國民黨當局監控鄭南榕的紀錄多得令人出乎意料,才驚覺黨國統治扭曲的社會。2021年翻閱鄭南榕1982年9月的鄭南榕日記時發現,為了不想要自己女兒繼續生活在威權統治之下,是鄭南榕參與政治運動的主因,因此認知到,千萬別以為自己力量薄弱而不去爭取改變。

自我探索的過程

鄭南榕出生於二二八事件發生的1947年,父親是日治時期來自福建的外省人,母親則是台灣本地人,故鄭南榕的成長其實就是探索身份認同的歷程,最後他得到了解答──自己是外省人第二代,但也是台灣人第一代。鄭南榕剛出社會時在貿易公司上班,後來還嘗試創業,和一般年輕人無異。鄭南榕非常疼愛女兒鄭竹梅,參與政治運動身陷囹圄時,也不忘寫信給女兒,鼓勵女兒多查字典、稱讚女兒考試得高分等等。1987年,鄭南榕和陳永興醫師、李勝雄律師等人創立228和平日促進會,隔年則公開主張台獨無罪。鄭竹梅表示,這非常值得2024年的我們思考──35年後的今天,主張台灣獨立是不是仍會受到很大的壓力?

鄭竹梅感嘆,台灣人可能都不知道自己受過這麼多傷,像現在也有點後悔小時候沒有學好自己的母語,所以非常努力練習說台語。

我們應該如何記憶過去?

鄭竹梅為這場活動下了一個結語:我們怎麼理解過去,會直接影響到台灣的未來。講座結束後,有民眾提問:「雖然台灣每年都舉辦很多紀念二二八事件,但台灣人大多將二二八當作單純的假日,我們應該如何記憶二二八、白色恐怖與鄭南榕?」,鄭竹梅認為應該透過講座、活動或營隊等方式,使歷史更貼近大眾的生活,因為當我們討論鄭南榕時,他就是活著的。