【2024自由路上藝術節】3.16台語繪本親子共讀 側記

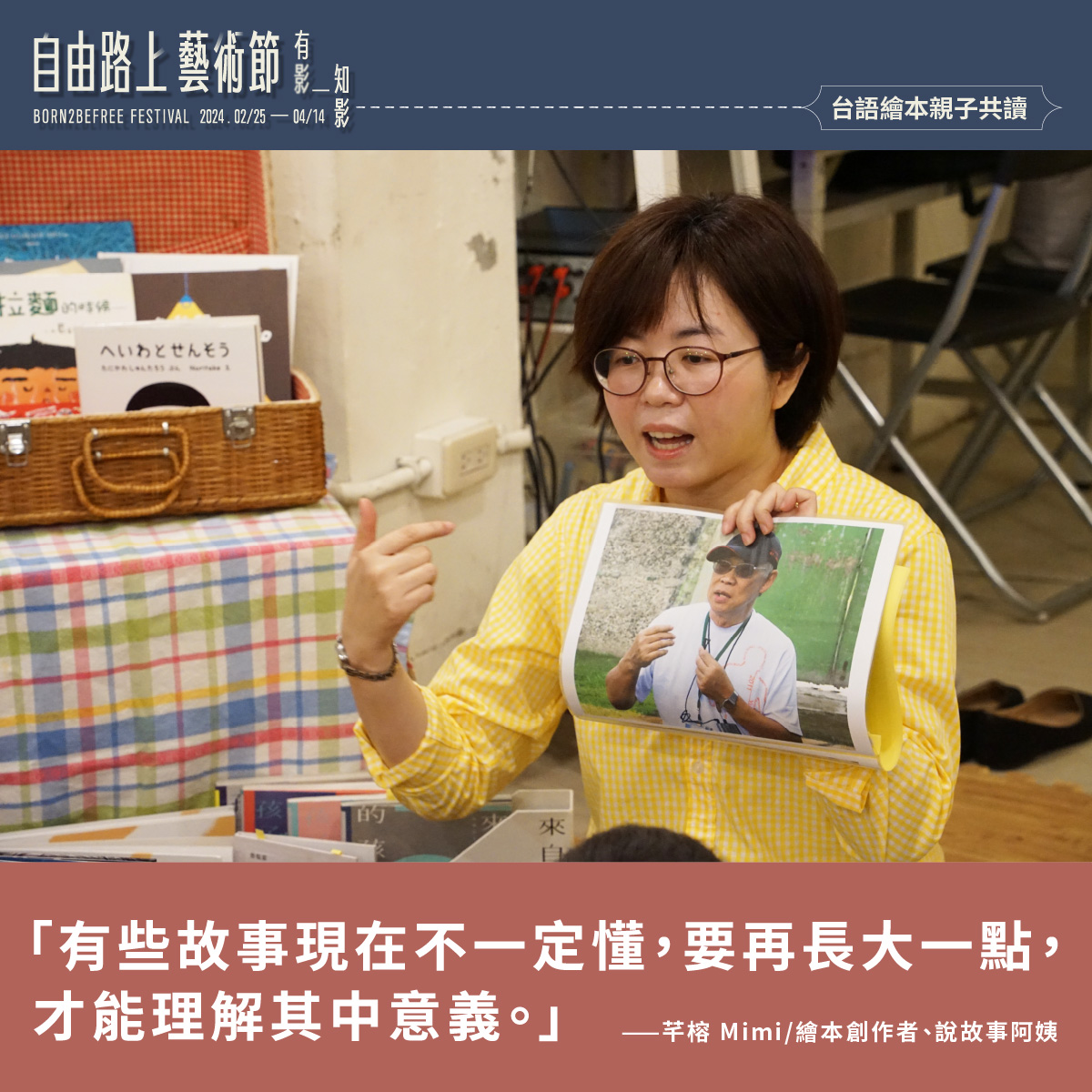

2024年3 月28日「有些故事現在不一定懂,要再長大一點,才能理解其中意義。」——芊榕 Mimi

「有些故事現在不一定懂,要再長大一點,才能理解其中意義。」——芊榕 Mimi

文/議題組志工 佳彣

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

總有些時候,曾哼著調或是高歌一曲。也許是耳熟能詳的童謠,又或者是流行歌曲,音樂總能帶給你我不同的感受。其中歌詞蘊含著快樂、悲傷、無奈,容納了一切的情感,共鳴也許會歌曲之中找尋。但在過往的日子裡,「歌唱」將會成為一種罪行,引領至未知的煉獄⋯⋯

活在自由時代的我們,也許無從想像。不過,語言可以承載歷史的記憶,讓我們稍稍窺探往昔;而繪本透過畫作,使得文字富含趣味,跳脫的紙張的束縛;以「臺語」講述,興許更能還原歷史場景,讓現今的的我們,來場穿越時空的旅行⋯⋯

▶歌唱曾經是時代的罪惡

今日所欲訴說的故事,與去年過世的蔡焜霖阿公有關⋯⋯《愛唱歌的小熊》中唱歌到一半的小熊,突然就被保鑣禁止唱歌了!保鑣將小熊帶至不知名的小島上,小熊從原先的徬徨不安,變得逐漸適應,也交了許多新朋友。小熊從新朋友身上學到很多,變得越來越勇敢、堅強。小熊與新朋友若是思念家鄉,便會高聲歌唱,緩解思鄉之情。但有一天,保鑣又出現了,抓走唱歌的人,小熊的朋友也都被抓走了。小熊只得在夢中與朋友相會,一齊自由地歌唱⋯⋯

不知怎的,保鑣讓小熊回家了,小熊返家後,開了間農場。某天有個熟悉的聲音在小熊身旁環繞,曾經的夥伴在諾大世界相遇了!朋友抱怨著因為過往被抓走的經驗,致使工作難以找尋,小熊便邀請大家一同在農場裡工作!從此以後,共患難的朋友如今都過著幸福的日子了!小熊十分開心,但也感到疑惑。因為有位夥伴,小熊自離開後,再也沒見過了⋯⋯

繪本中的小熊,所指涉的對象即為蔡焜霖前輩。前輩的一生,可說是臺灣歷史的過程;而其中的小島便是火燒島—綠島。彼時將人關在那裡,四面環海的地形也使人無處可去。政府將不喜歡的人全都關在那裡了。

小朋友亦提出了問題:「為什麼保鑣不讓他們唱歌?」小朋友純真的疑惑令人會心一笑,活在自由的你我怎能連歌唱都受限呢?Mimi阿姨也細心地解說:「那時國王說什麼就是什麼啊!有些故事現在的你們不一定聽得懂,你們要再長大一點,或是與父母一起看,才能理解其中奧義。」

▶火車行過臺灣

接著Mimi阿姨講起另一本繪本《從前從前,火車來到小島》,以祖孫倆人的步伐揭開故事帷幕,阿公與孫子談起火車的過往⋯⋯

火車穿越海與田野,濃密的煙遮蓋住了山,大家都十分好奇火車行經的意義為何?火車說自己是十分偉大的火車,要來保護大家,使這片土地變得富強。而大家只要遵守規則,便可以抵達美好的明天。

每個人反應都不太一樣, 而阿公認為小島不需要火車。這時火車宣布:「不遵守規則之人,想法不一樣的人,將被送至未知的地方。」從此以後,沒有人敢反抗;人們也開始相信,遵守規則就會變得更好。火車不停地繞,繞遍了整個小島,家人、愛人、未來,都被載走了。後來大家才明白,火車並沒有讓這片土地變得更好。

某天火車消失了,上頭的人也跟著消失了。後來,記得火車的人越來越少。但阿公認為,他必須要把故事傳下去。因為若有天我們不注意,火車會再開回來。

▶說好不要哭

Mimi阿姨還準備了一本繪本《說好不要哭》,延續《愛唱歌的小熊》的繪本形式,改編自白恐受難者陳欽生前輩的故事。

陳欽生為馬來西亞華僑,年輕時至臺灣求學。明明僅是追尋知識的路途,卻在半路戛然而止。陳欽生被關至火燒島,而母親曾飄洋過海至綠島探望。和母親相會之時,陳欽生忍住欲潰堤的淚水,告訴母親,他會活著會去。千言萬語都被壓縮著一句:「我會平安。」

故事行經至此,大人小孩掉入了短暫的寂靜。我們無法想像,在那個時代,有多少母親為被關起來的孩子,徹夜哭泣;而又有多少思念家人的孩子,偷偷藏起淚水。

活動的尾聲孩子們仍是歡聲笑語不停。也許活在自由中的我們,無法想像失去自由的一天。但我們仍能透過前輩的步伐,一步一步追尋與探索。以史為鑒知興替,前人的血與淚,我們要牢記在心。