【歷史上的今天——0920史明逝世】

2023年10 月27日

【歷史上的今天——0920史明逝世】

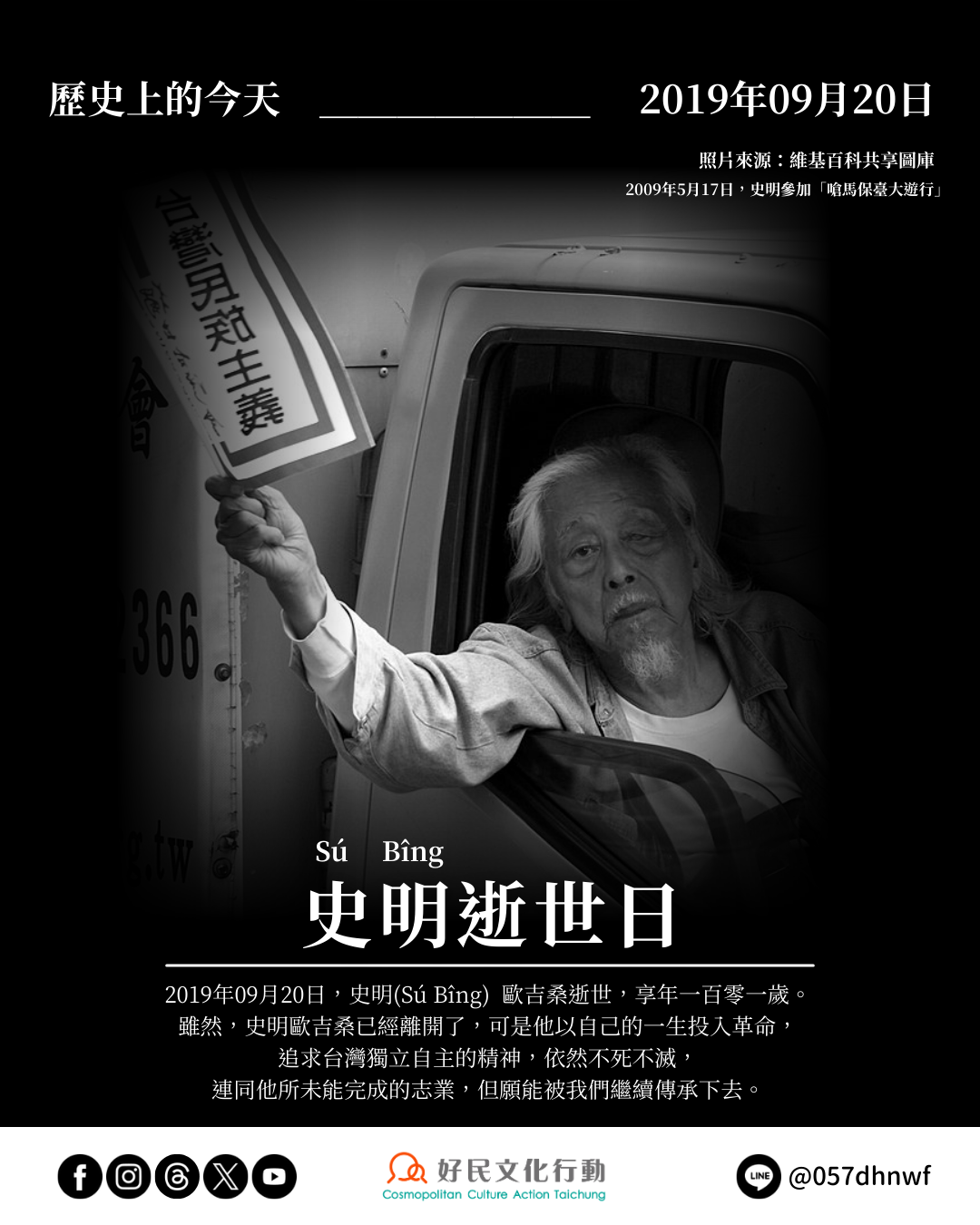

2019年9月20日,史明(Sú Bîng)歐吉桑逝世,享年一百零一歲。

史明本名為施朝暉(Si Tiau-hui),1918年11月09日出生於台北士林的望族。學生時代開始,他就已經展現出對日本殖民統治的反抗意識。從台北第一中學校(今建國中學)肄業之後,1937年,史明進入日本早稻田大學,攻讀政治經濟學部政治科。

由於當時正值第一次世界大戰結束後,社會主義、共產主義等思潮,普遍在學生與知識份子之間風行,而史明也因此受到到社會主義與馬克思主義的啟蒙。另一方面,世界各地的殖民地如火如荼進行的獨立運動,也使得反殖民主義、民族解放等思想成為國際間的風潮,更進一步衝擊到了日本,更讓從小就對殖民政府抱有反抗意識的史明大受啟發。

1942年,因為第二次世界大戰爆發,而從早稻田大學提早畢業了的史明,基於對社會主義的嚮往,以及對抗日本的意識,決定前往中國投入抗日戰爭,並更進一步選擇加入中國共產黨。然而,他在中國也親眼目睹了中國人的漢人種族主義,以及中國共產黨對於台灣人的分化,他也因此察覺到,台灣人終究和中國人是不一樣的,「台灣人不能和中國人一起」。1949年05月,史明從中國共產的的解放區逃亡,輾轉回到了台灣,而在同一年年底,中華民國政府也因為不敵中國共產黨的圍剿,因此從中國領土全面撤退,也來到台灣。

雖然沒有親身經歷過二二八事件,但史明停留在中國的期間,對於事件的經過也有過聽聞,他並不能認同國民黨政府對於台灣的統治方式,因此藉由自己過去在中國累積的游擊實戰經驗,試圖成立一支台灣人的武裝部隊,想要暗殺蔣介石。然而,由於事跡敗露,史明也跟著遭到追捕,1952年,史明由基隆偷渡至日本。

為了維持生計,史明開始在東京池袋車站的廣場前擺攤,販售麵食、餃子,並漸漸為自己在東京的料理事業打下基礎。1960年,史明在池袋車站西口開設中華料理店「新珍味」,然而他依舊沒有忘卻革命的事業,他在白天經營餐館,夜晚則著手撰寫《台灣人四百年史》,此外,他也積極奔走,向海外台灣人宣講台灣獨立建國的主張,並且也資助海外的台獨人士,共同推行獨立運動。

1967年06月30日,史明在日本東京創立的獨立台灣會(獨台會),以「主戰場在島內」作為行動準則,透過在台灣進行游擊戰等武裝行動,積極與國民政府進行抗爭,同時也透過機關刊物《#獨立台灣》宣揚理念。

1993年,史明回到台灣,持續推動革命工作。隨著時局的演變,原本的武裝革命路線,也逐漸轉變為現在更為軟性的大眾路線,史明依舊透過各種管道,例如電台、宣傳車隊等方式,向台灣人傳達台灣民族主義,以及獨立建國的信念,企盼能夠啟蒙台灣人的思想。同時,面對台灣社會的各個重大議題,史明也不曾缺席。諸如2014年,太陽花學運爆發,坐著輪椅的史明,也曾經抵達抗爭現場,激勵在場的學生;而當台灣社會掀起同志婚姻的激烈辯論時,史明也披上彩虹旗,堅定地表達了自己的立場。

作為一個左派台獨的革命家,史明始終都與台灣人站在一起,包含他所撰述的《台灣人四百年史》,也是站在台灣人的立場,帶我們一同檢視這四百年以來,被不同外來政權殖民、剝削的歷史脈絡。

這樣的史觀,給予了台灣歷史一個嶄新的視角,他提醒了我們,作為台灣人,必須要用自己的聲音,來訴說自己的故事,才能避免記憶再度遭到他人的竄改。因此筆者也認為,《台灣人四百年史》的撰寫,是台灣人對話語權的搶奪,是台灣人對外來政權的鬥爭,更是此刻前途依舊晦暗不明的台灣,迫切需要補足的一塊拼圖。

史明歐吉桑的生命故事,就是一個台灣人從被壓迫到徹底覺醒的過程,而他以自己的一生來投入革命,追求台灣獨立自主的精神,在他離開之後也依然不死不滅,連同他所未能完成的志業,但願能被我們繼續傳承下去。

***

【為台灣民主儲值】定期定額捐款,文化建國鬥陣來!

最棒的台派活動在好民!

立刻成為好民之友➡https://tinyurl.com/yc5xr4hz