歷史上的今天——0311立石鐵臣誕生日

2023年3 月11日

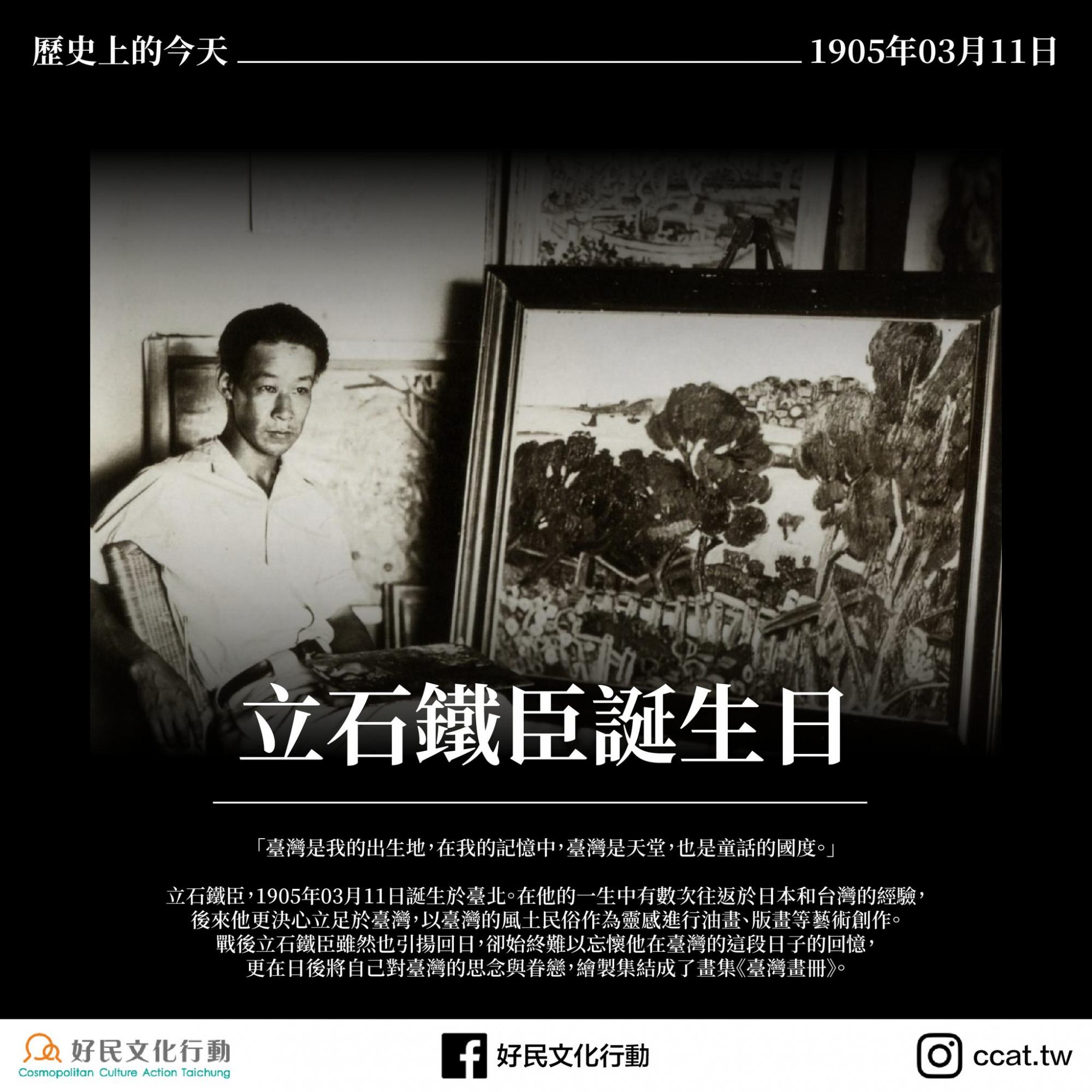

【歷史上的今天——立石鐵臣誕生日】

「對父親而言,臺灣不僅是誕生的故鄉,而且其風土與人們交流的記憶,隨著時間的流逝而結晶,成為心靈的寄託所在。」——立石雅夫(立石鐵臣之子)書於《臺灣畫冊》

立石鐵臣,1905年03月11日,出生於臺灣臺北,其父親是當時於臺灣任職的公務員。7歲那年,立石鐵臣隨家人返回日本定居,並就讀小學。

在求學的過程中,立石鐵臣開始學習美術,同時也立志要成為一名畫家。起初他從傳統的日本畫作為起始,學習 圓山四條派的寫生畫法;這樣的一種寫生法,融合中國明清時期的花鳥畫、南畫以及西洋畫的寫實手法,練就立石鐵臣對事物細膩的觀察,也為他奠定了繪畫技巧的基礎。

後來,他轉而學習西洋美術,拜師於畫家岸田劉生的門下;在岸田劉生於1929年病逝之後,立石鐵臣轉而前往東京,接受梅原龍三郎的指導,同時也陸續參與畫展,逐漸展露頭角。

被譽為「日本野獸主義大師」、在日本畫壇佔有重要的一席之地的梅原龍三郎,留學於法國多年,將歐洲的「野獸派」風格吸收深化,而立石鐵臣在藝術的創作手法與理念上,也深受梅原龍三郎的影響。

除了老師們對他的栽培之外,對立石鐵臣而言,他也受到不少畫家如梵谷、塞尚等人的藝術創作的啟發,他曾經自述道:「我雖然尊敬(岸田)劉生,作風之影響,怎麼說也是得自梵谷的。」

1933年,立石鐵臣在梅原龍三郎的鼓勵之下,前往台灣——這是在他自幼年離開臺灣之後,首次回到這裡,此後他也留下大量以臺灣作為主題的美術創作。

1934年09月,在臺籍畫家楊三郎、顏水龍等人的邀請之下,第二次回到臺灣的立石鐵臣加入了臺陽美術協會,並且也持續產出作品,直到1935年由於臺展的改革問題,引發臺籍與日籍畫家的對立,左右為難的立石鐵臣,最後選擇發表聲明,退出臺陽美術協會。

同一年,他與西川滿等人成立了臺灣創作版畫會,並將版畫作品發表於西川滿的《媽祖》雜誌。

1936年,立石鐵臣舉辦告別個展之後,再度返回日本。回到日本的立石鐵臣,除了外出寫生之餘,也時常以臺灣作為主題的作品參加畫展,評論家永山義孝就曾經在《日日新報》評論到,立石鐵臣足以成為繼石川欽一郎之後重要的臺灣風景畫家。

1939年,立石鐵臣三度回臺,應聘於臺北帝國大學理農學部,進行動植物標本細密描繪的工作,同時,他也下定決心要留在臺灣,專注於創作。

更甚者,他自許要「將東京的思考方式完全洗去,脫胎換骨地觀看周遭景物。」並力求創作出真正屬於他自身的美術風格的作品,如此一來,才能成就出他來臺灣的意義。

從1940年開始,立石鐵臣為雜誌《文藝臺灣》和《民俗臺灣》創作了一系列的封面設計與插圖,更成為《民俗臺灣》的重要推動者之一。他一方面參與編輯業務,樹立《民俗臺灣》的風格與特色,另一方面則以臺灣特有的風物景象作為題材——包含各種自然景觀、民俗宗教、場所地點、甚至是生活器物——作為插圖設計的元素。

不僅是一名藝術創作者,立石鐵臣也在創作的過程中,進一步加深對臺灣文化的理解與認識。舉例來說,當時臺灣的竹製工藝相當發達,原本就早已經融入臺灣人的生活,而立石鐵臣就曾經親自走訪竹製工藝的大本營——臺南關廟——的多個聚落,日後更以關廟作為主題,繪製了六幅作品。

1944年,立石鐵臣受到徵召入伍,駐紮在花蓮的海岸,但當時其實也已經接近戰爭的尾聲;戰爭結束後,與許多立刻被遣返的在臺日人不同的是,立石鐵臣一度以日僑的身份在臺灣留用,任職於東都書籍擔任美編,並在臺北師範學校任教,甚至還曾經受介紹進入省立編譯館工作。

然而,隨著中華民國政府決定遣返所有在臺日人,立石鐵臣也在1948年引揚回到日本。

立石鐵臣雖然回到了日本,但他大部分的畫作卻留在臺灣,有些可能被公家機關所收藏,有些則在倉促之間變賣,無法跟著一起帶走。

這一次回到日本,立石鐵臣就再也沒有重新踏上臺灣這片土地,不過,他又分別於1950年、1965年舉行個展,前者以戰爭期間,駐紮於花蓮的日子作為靈感來進行創作,後者則以「追憶之島」作為命題,展覽作品多為描繪以臺灣風物作為主題的素描與淡彩作品。

1980年,立石鐵臣因為肺癌病逝於日本。

作為一名「灣生」,又在臺灣停留長達十數年的立石鐵臣,臺灣對他來說,不只是他出生的地方,更在後來成為他發掘「美」的所在,他以更加細膩、謹慎的方式,來面對他所認識的風土民情,而這些生命經驗,與他對臺灣這片土地的認同緊緊扣合在一起。

對過往的追憶和思念,或許就是會讓他在後來道出「臺灣是我的出生地,在我的記憶中,臺灣是天堂也是童話的國度。」這樣深情告白的原因了吧。

在1962年完成的畫集《臺灣畫冊》中,一幅描繪引揚回日的情景的作品裡,立石鐵臣更以三句用紅點標示的「吾愛臺灣」,率直地道出了自己對臺灣的深情與眷戀。

***

參考資料:

蔡清義《立石鐵臣的藝術創作研究─以《民俗臺灣》中的〈臺灣民俗圖繪〉專欄為主要分析範疇》

***

2023自由路上藝術節|挖貝募資開跑中

走在自由,邁向建國,你就是我們並肩同行的夥伴!

立刻支持我們➡️ https://bit.ly/3HKN4c6