歷史上的今天——二二八事件

2023年3 月03日

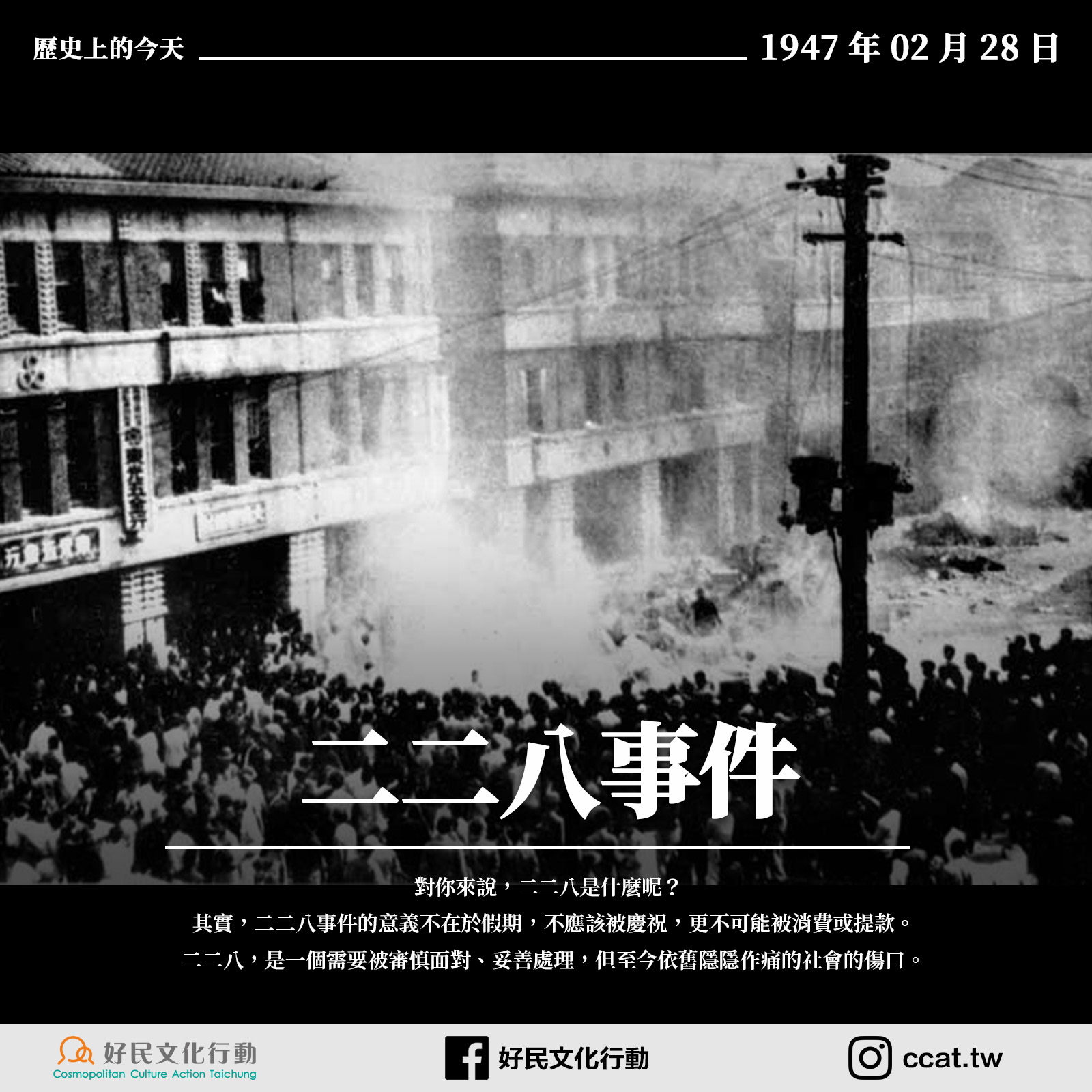

1947年02月28日,專賣局臺北分局外聚集著大批前來抗議的民眾。

圖片資料來源:維基百科

***

對你來說,二二八是什麼呢?

今天是許多人口中的「二二八連假」的最後一天,有時候我們還是看得到一些「慶祝二二八連假」的字眼出現在商業活動的宣傳裡,更有一些人喜歡說,二二八是某些特定政黨或團體的「政治提款機」。

但其實,二二八事件,他的意義不在於假期,不應該被慶祝,更不可能被消費或提款。

二二八,是一個需要被審慎面對、妥善處理,但至今依舊隱隱作痛的社會的傷口。

◼️「是可忍,孰不可忍?」——那一天在天馬茶房

1947年02月27日,距今七十五年前的台北,由於專賣局的查緝員在太平町(今大稻埕一帶)天馬茶房附近查緝私菸,打傷了菸販林江邁,又誤殺路人陳文溪,台灣人在這過去一年多以來,對於陳儀所領導的新政權的腐敗與惡質,所累積的怒氣,終於來到了無法再繼續隱忍的地步。

1947年02月28日,群眾罷市、罷課、罷工,遊行至專賣局抗議,又前往行政長官公署請願,卻遭到衛兵以機關槍掃射,當場有數人死傷。政府方消極顢頇的態度很快就引發全面的衝突,在台灣各大都市都有人發起抗爭活動,而換來的,則是衛兵強力以武器進行鎮壓。

◼️「徵求市民們的意見!」——楊逵的輿情調查所

其中,台中的楊逵先生,與其友人在中央書局二樓成立了「輿情調查所」,發送徵求意見書,希望市民們可以共同討論政府方處理事件的合理性;而時任台中圖書館館長、同時也是中央書局創辦人之一的莊垂勝先生,也被推派主持時局處理委員會。

當時各縣市民的意代表、士紳階級們依然盼望,能夠在民眾和政府之間搭起溝通交涉的橋樑,因此成立了二二八事件處理委員會,希望可以進行雙方的協調。但他們所面對的,一方是滿腔憤怒的群眾,另一方是表面上妥協讓步,私底下卻積極向當時仍在中國的中央政府請調援兵,狡詐虛偽的陳儀政權,這等局面,該如何能解呢?

◼️「將這個女孩壓死,恐她泣起來被聽到...」——郭雪湖先生的二二八經驗

打從日治時期就享譽畫壇、「台展三少年」之一的郭雪湖先生,當時的畫室就設在羅斯福路美國新聞處的附近,而後來他在寫給藝術家謝里 先生的信裡,就提到二二八事件期間,大稻埕一片風聲鶴唳,他於是將家人帶到畫室來避難,夜晚來臨的時候,大家睡在榻榻米下方,將燈火都熄滅,假裝屋內無人。

而當時一歲半的小女兒,居然被鄰居太太建議壓死,以免小孩啼哭會被軍人聽到。這樣的提議,畫家當然無法接受,但我們也可以從這個細微的事件看到,當時中華民國政府的殘暴與野蠻,竟然會讓人在恐懼當中失去理智到如此地步。

◼️「誰能料想三月會做洪水?」——二二八,不只是二二八

1997年,02月28日,被設立為「和平紀念日」,我們在日後的課本上也會讀到,「和平紀念日」是為了緬懷二二八事件的發生;然而事情並不是在二二八當天就結束了,因為在這之後,中華民國調派的兵力就陸續來到台灣,並開始在各地展開大規模的軍事鎮壓,或者說,那毋寧就是一場又一場的屠殺。

而後陳儀更宣佈全台戒嚴,解散了處理委員會等社會團體,不少人在這段時間遭到逮補、死亡、失蹤,連帶著三月下旬之後的清鄉行動,更產生了許多冤獄事件。

台南的醫生吳新榮曾經以〈誰能料想三月會做洪水?〉為題,寫成新詩,感嘆三月以降的殘酷鎮壓,憂心這樣的破碎的社會難以修復,並悼念在當時滿懷理想,卻被時代的惡浪席捲吞沒的生命。

***

2023自由路上藝術節|挖貝募資開跑中

立刻支持我們➡️ https://bit.ly/3YcXYyh