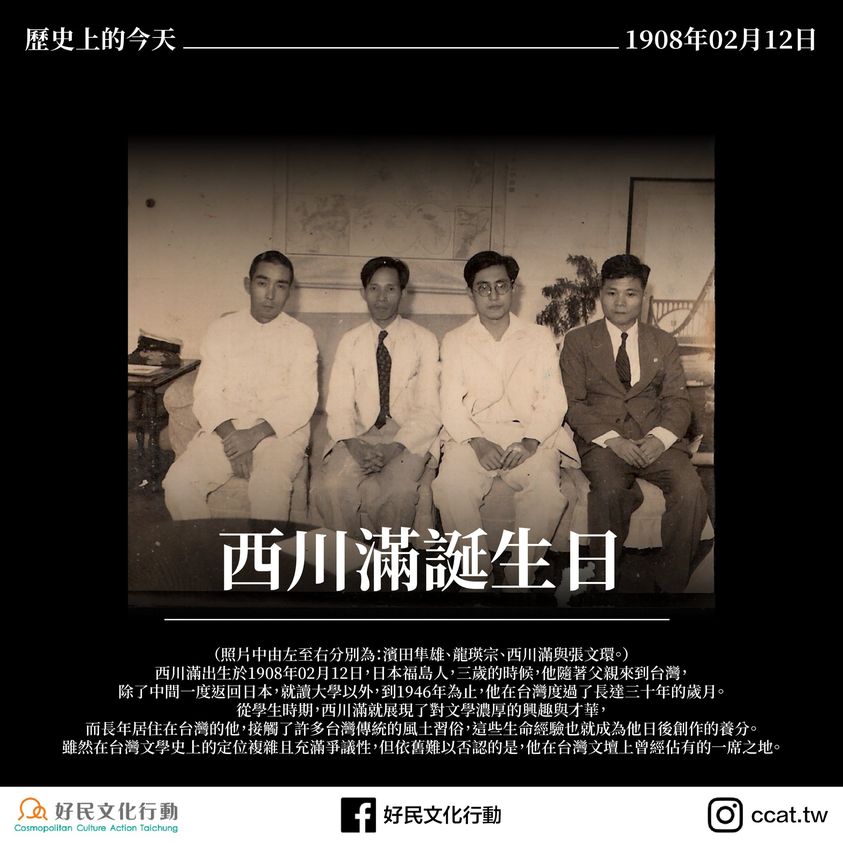

歷史上的今天——0212西川滿誕生日

2023年2 月12日

【歷史上的今天——西川滿誕生日】

眼見著時間來到二月中旬,一轉眼就要到三月了!說到三月,在台灣有一段大家都耳熟能詳的俗諺:「(舊曆)三月瘋媽祖,四月迎王爺,五月城隍生。」用精簡的三句話,就概述了台灣幾個重要的民間信仰習俗;而其中這位媽祖,更是台灣人重要的核心信仰。

而其實,在台灣曾經也有一位熱愛媽祖的日本人,其對媽祖醉心的程度,甚至還以媽祖為名,創設出版社、發行雜誌!那個人,就是今天我們要介紹的西川滿。

西川滿出生於1908年02月12日,日本福島人,三歲的時候,他隨著父親來到台灣,除了中間一度返回日本,就讀早稻田大學的文學部法文科以外,一直到1946年為止,他在台灣度過了長達三十年的歲月。

從學生時期,西川滿就展現了對文學濃厚的興趣與才華,而長年居住在台灣的他,接觸了許多台灣傳統的風土習俗,這些生命經驗也就成為他日後創作的養分。

1934年,他創設了「媽祖書房」,並且發行《媽祖》雜誌,隔年,他就是以媽祖書房發行了首部詩集《媽祖祭》,對媽祖信仰的熱愛表露無遺。

之後,西川滿又創辦了《台灣風土記》、《華麗島》、《文藝台灣》等雜誌,而其中這本《文藝台灣》,更是網羅了當時台灣幾位傑出的作家,如:黃得時、楊雲萍、龍瑛宗、陳火泉,以及葉石濤等人。著名的台灣文學研究者——中島利郎先生就指出,《文藝台灣》的經營方向,是以建立「地方主義文學」作為目標,而欲以此與日本中央文壇分庭抗禮,至於西川滿筆下的「台灣意象」,事實上則是充滿浪漫耽美風格,強化「異色/異國風情」的帝國視角的南方想像與書寫,這樣的寫作策略,與台灣本島作家的寫實主義路線,本來就有一定程度的矛盾。

隨著1940年代,東亞地區戰爭情勢的吃緊,殖民地各個領域都開始需要為戰爭協力,就連作家也難以倖免的時候,效勞皇民化運動的西川滿,與本島作家之間的關係,也就愈發緊張了。

其中最有名的例子,就是1943年05月打響的「糞寫實主義論戰」。西川滿以「糞寫實文學」,攻擊本島作家如 呂赫若、張文環等人的小說,是「爬糞式」的低俗內容,情節陰暗而不堪入目,而且無視當代青年「勤行報國」的時局風向,不具備「皇民意識」,以此作為皇國文學、皇民文學的對立面。

遭受此一批評的本島作家當然也不甘示弱,紛紛提出反駁,其中 楊逵更是以伊東亮作為筆名,發表了一篇〈擁護糞寫實主義〉的文章,強調真正的浪漫應該要根源於現實,更進一步批判西川滿不願意正視現實,只會別開臉、摀住鼻子,繼續以耽美的筆墨美化自己對殖民地的想像。

戰爭結束後,曾經與國民政府口中的「戰犯」往來密切、且又撰文讚頌過大東亞戰爭的西川滿,自然也被遣返回日本,但回到日本的他,似乎對於台灣仍然抱有獨特的情感。1960年,他創立了「日本天后會」,將媽祖信仰引進到日本;1997年,他將自己收藏的兩萬冊台灣古書籍捐贈給淡水工商學院(今真理大學),現今則收藏於麻豆校區。

1999年02月24日,西川滿逝世於日本。

西川滿在台灣文學史上的定位複雜且充滿爭議性,但依舊難以否認的是,他在台灣文壇上曾經佔有的一席之地。他筆下的台灣,充滿殖民者對被殖民者的凝視,異色的南國夢境,斷片式的奔放聯想,但也促成了往後的台灣人以更多元而富有創意的觀點,重新審視自己的歷史,並轉化為創作的養分。

而這位性格浪漫的華麗教主,在書籍裝幀、藏書票藝術的推廣與美學堅持上,更是為台灣的出版史留下色彩繽紛絢爛的一頁。

西川滿尤其喜歡將台灣的風土民物融入到書籍的裝幀藝術中,哪怕是當代的本島人習以為常的台式木屐或者爐灶,到了西川滿的眼中,都成了「藝術」。他與宮田彌太郎、立石鐵臣等畫家合作,以細膩厚工的方式,製作出數量極少、台味十足的限定版手製本,而基於他的個人執著,透過版畫藝術,在限定本之間布下的各種隱藏彩蛋,也讓許多藏書家大嘆他為「限定私版本の鬼」,總是帶給藏書家們無窮無盡的驚喜與糾結。

***

加入小額捐款,支持專欄運作,文化建國鬥陣來!

立刻成為好民之友:https://tinyurl.com/yc5xr4hz