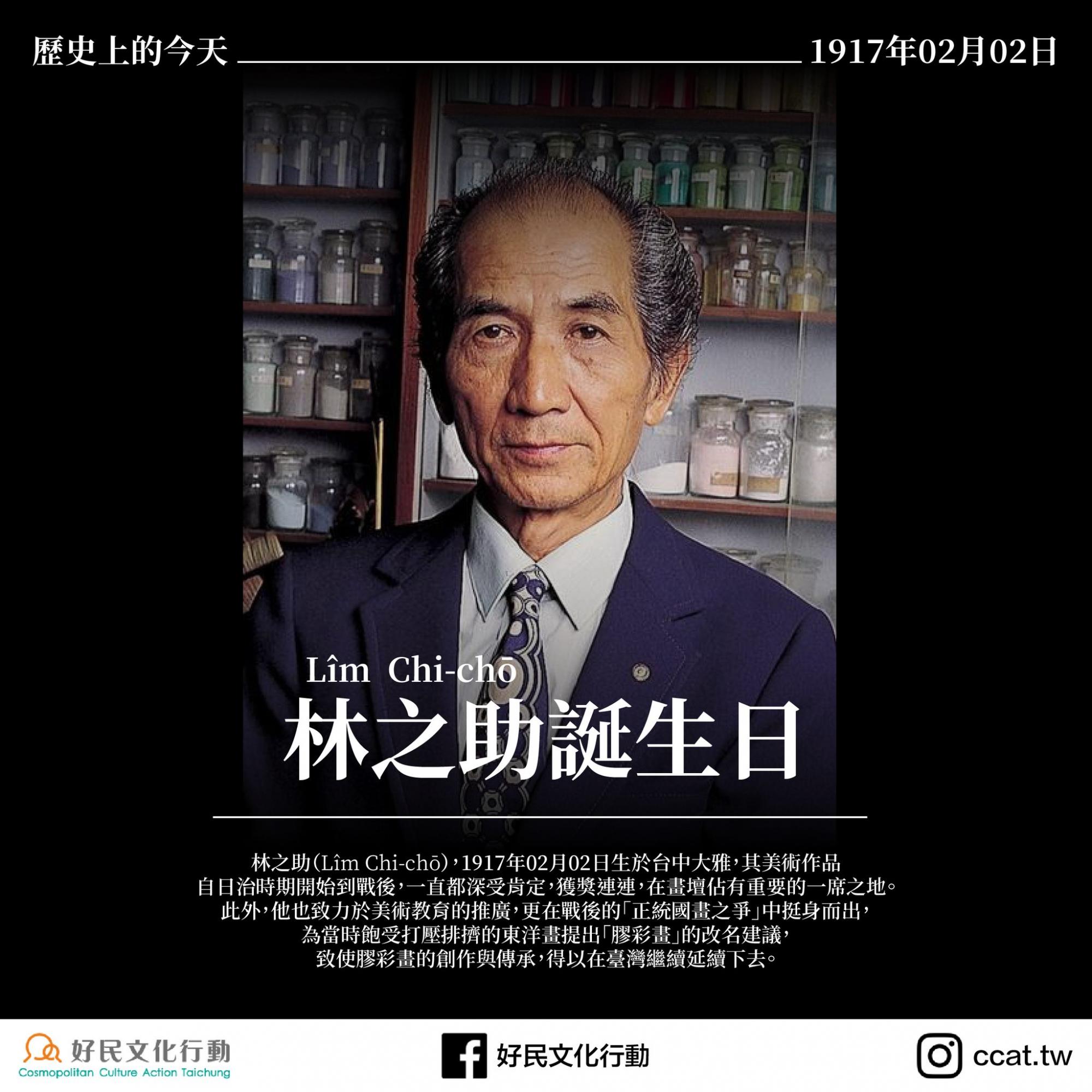

歷史上的今天 - 0202林之助誕生日

2023年2 月02日林之助(LimChi-cho),1917年02月02日生於台中大雅,其美術作品自日治時期開始到戰後,一直都深受肯定,獲獎連連,在畫壇佔有重要的一席之地。

此外,他也致力於美術教育的推廣,更在戰後的「正統國畫之爭」中挺身而出,為當時飽受打壓排擠的東洋畫提出「膠彩畫」的改名建議,致使膠彩畫的創作與傳承,得以在台灣繼續延續下去。

【歷史上的今天——林之助誕生日】

林之助(Lîm Chi-chō͘),1917年02月02日生於台中大雅的書香世家,其祖父是清朝時期的秀才;雖然父母希望他可以走上學醫一途,但林之助從小就展現了對繪畫的天份及熱愛。

12歲那年,從大雅公學校畢業的林之助,前往日本求學,並在後來考進日本帝國美術學校,向畫家山口蓬春、川崎小虎等人習畫。

24歲那年,林之助以其未婚妻王彩珠女士為主角所繪製的畫作《朝涼》,入選當時被視為台日美術界最高殿堂的「帝展」(帝國美術展覽會),並在畢業之後繼續進行深造,又於「日本畫院展」、「新文展」與「新興美術院展」等展覽中,接續獲得獎項。

後來,由於太平洋戰爭的爆發,林之助返回臺灣發展,而其作品《母子》、《好日》等也先後於「府展」(台灣總督府美術展覽會)獲得特選第一名的殊榮,奠定了他在臺灣畫壇的地位。

二戰後,林之助受聘進入台灣師範學校(今國立臺中教育大學)任教,同時編纂美術教科書,並開始長期擔任「省展」(台灣省全省美術展覽會)的評審委員。

1954年,他和顏水龍、陳夏雨等在台灣中部地區活躍的藝術家,共同成立「中部美術協會」,更在1965年於台中市光復路一帶開設了一家「孔雀咖啡廳」,成為當時台灣中部地區重要的藝文活動場所。

然而,一生鍾情於美術創作、教育與推廣的林之助,卻在戰後也難以避免地被捲進了中華民國政權來台後,所掀起的「正統國畫之爭」中。

原來在當時,受到「去日本化」與「再中國化」的風氣影響,其中在美術界當中的「東洋畫」,也因此受到長時間的排擠與打壓。

所謂的「東洋畫」一詞,最早出現在臺灣美術史上,是1927年的「臺展」(台灣美術展覽會),與西洋畫的詞義相對,其涵蓋範圍則包含南畫、水墨畫、日本畫等作品。

然而在新政權的眼中,卻斷定東洋畫是「日本的東西」,不配稱作「國畫」,以「國畫第二部」來作為參展類別的名稱,與代表「國畫正統性」的直式捲軸水墨畫區隔開來,這樣的分別,不但使得東洋畫的地位顯得次於一等,到了1972年,省展更將「國畫第二部」無預警地取消。

在這種種毫不遮掩的打壓之下,學習東洋畫的人越來越少,也在無形之中加重了藝術家社群之間的衝突與矛盾——到最後,製造紛爭離間的,終究還是那群如今蒙著雙眼、口裡亂呼「和解、放下、遺忘」的人。

林之助從年少時期所學,到後來的美術創作,一直也都是東洋畫,眼見東洋畫在這樣惡劣的氛圍之下就要逐漸在臺灣沒落,他因此挺身而出,提出了改名的建議。

他認為,參考「水彩」、「油畫」等藉由作畫媒材來為創作類型命名的慣例,東洋畫是以動物和植物的膠質來作為素材媒介,再混合礦物粉末與水,進而調和作畫的,因此,他建議將東洋畫更名為「膠彩畫」,藉此避開在意識形態上的敏感性,更重要的是,可以讓「膠彩畫」的創作與傳承,在臺灣繼續延續下去。

而在林之助的努力奔走與溝通協調之下,1979年「國畫第二部」恢復,並在後來更名為「膠彩畫部」,一個不再處於附庸地位的名字,而且得以繼續流傳。

至於林之助,後來也受到東海大學美術系主任蔣勳的邀請,在台灣開設第一門膠彩畫課程,將膠彩畫帶入了學府殿堂之中。

「明日は明日の風が吹く。(明天有明天的風吹。)」對人生的旅途帶有豁達的胸懷,對生命之美充滿熱愛,林之助透過他的畫筆,將美定格在一幅幅清麗典雅的畫作之中,一直到年近九十的高齡,他也依舊創作不輟,享受著「活存下去的一分喜悅」。

林之助晚年定居於美國,並在2008年02月13日逝世。2015年05月,《朝涼》被文化部文化資產局登錄為重要古物,同年06月06日,其位於柳川河畔(臺中市西區柳川西路二段158號、162號)的畫室與周遭在整修完成之後,亦作為林之助紀念館,正式對外開放。

***

加入小額捐款,支持專欄運作,文化建國鬥陣來!

立刻成為好民之友➡️ https://tinyurl.com/yc5xr4hz