歷史上的今天——0110林文德誕生日

2023年1 月10日2002年04月07日落成的鄭南榕紀念墓園,當中有一座靜靜矗立的「自由之翼」雕像。

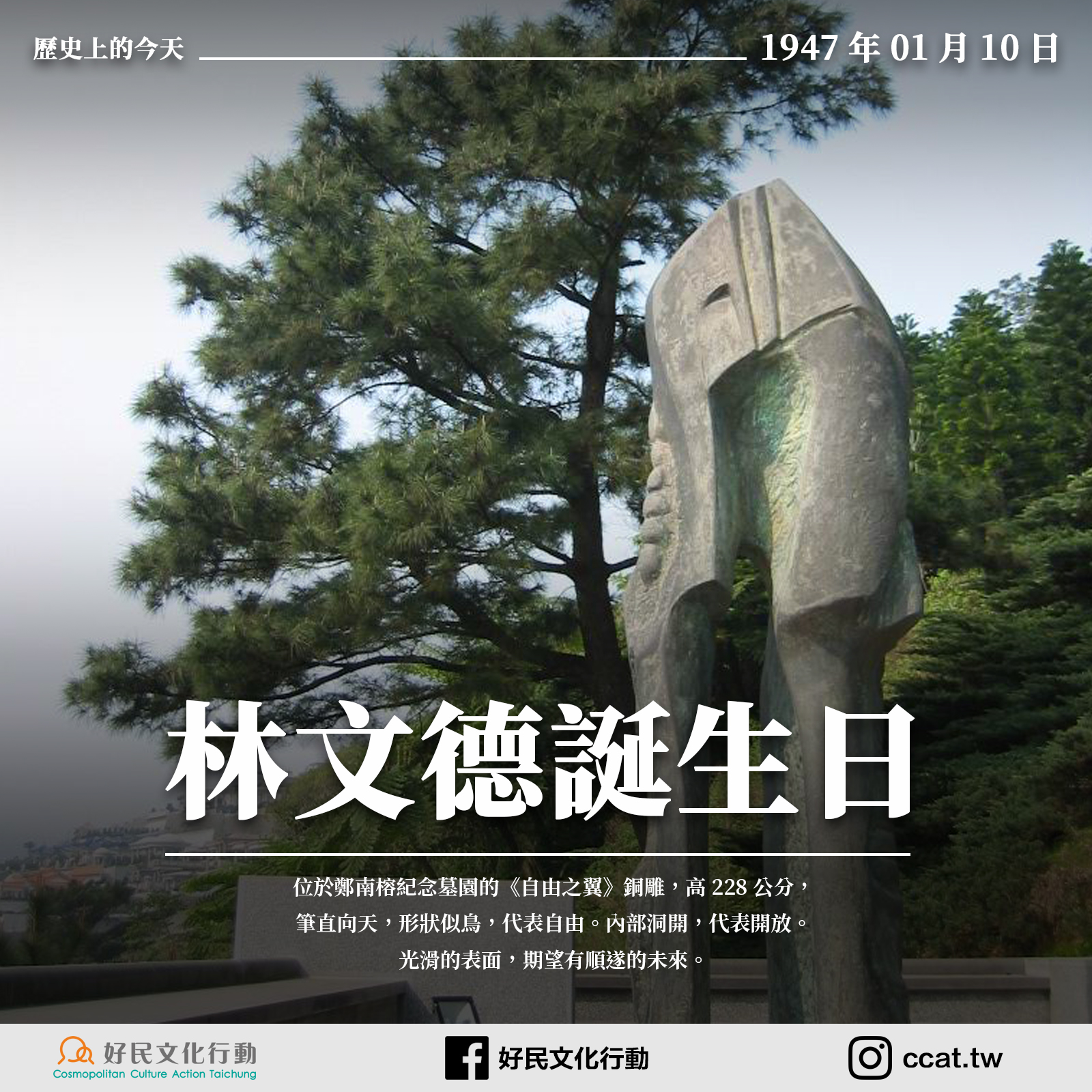

雕像高228公分,簡介寫著他「筆直向天,形狀似鳥,代表自由。內部洞開,代表開放。光滑的表面,期望有順遂的未來」。而這座雕像,出自一位台中雕塑家——林文德先生之手。

照片說明:位於鄭南榕紀念墓園當中的「自由之翼」雕像

「筆直向天,形狀似鳥,代表自由。內部洞開,代表開放。光滑的表面,期望有順遂的未來。」

照片資料來源:鄭南榕基金會-紀念館

***

【歷史上的今天——林文德誕生日】

2002年04月07日落成的鄭南榕紀念墓園,當中有一座靜靜矗立的「自由之翼」雕像。雕像高228公分,簡介寫著他「筆直向天,形狀似鳥,代表自由。內部洞開,代表開放。光滑的表面,期望有順遂的未來」。而這座雕像,出自一位台中雕塑家——林文德先生之手。

1947年01月10日,出生於台中縣大肚鄉的林文德先生,從國立藝專(今國立臺灣藝術大學)畢業之後,留學於維也納,一邊經營餐廳、畫廊,一邊持續創作。他熱心於參與海外同鄉會的事務,也參加海外台獨聯盟,因此曾經被政府列入黑名單而一度無法返臺。

90年代,黑名單逐漸解除,林文德和歷史學者張炎憲教授、今行政院長蘇貞昌等三十多位1947年出生者在國內共同組成了「四七社」,以國家重建、社會改造作為使命。當時鄭南榕基金會剛成立不久,由詩人李敏勇先生擔任創會董事長,便邀請林文德為鄭南榕紀念墓園雕塑「自由之翼」銅雕,以及鄭南榕的頭像。

此後,林文德先生也持續以他的雕塑才華,積極參與政治、社會運動。除了鄭南榕紀念墓園的銅雕之外,他也為許多台灣獨立運動的推動者進行塑像,包含獨台會會長史明、台獨聯盟主席黃昭堂的頭像,以及陳定南的全身銅像,都是他相當具有代表性的作品。

林文德於2004年返台定居,並於2015年病逝。他認為台灣現況的動盪和不安,讓每一天都充滿了挑戰,但他依舊抱持著「危機就是轉機」的樂觀態度,用他所熱愛的藝術創作,來詮釋他眼中的台灣,以及對這片土地深刻的情懷。

***

定期捐款,支持專欄運作

立刻成為好民之友➡https://tinyurl.com/yc5xr4hz