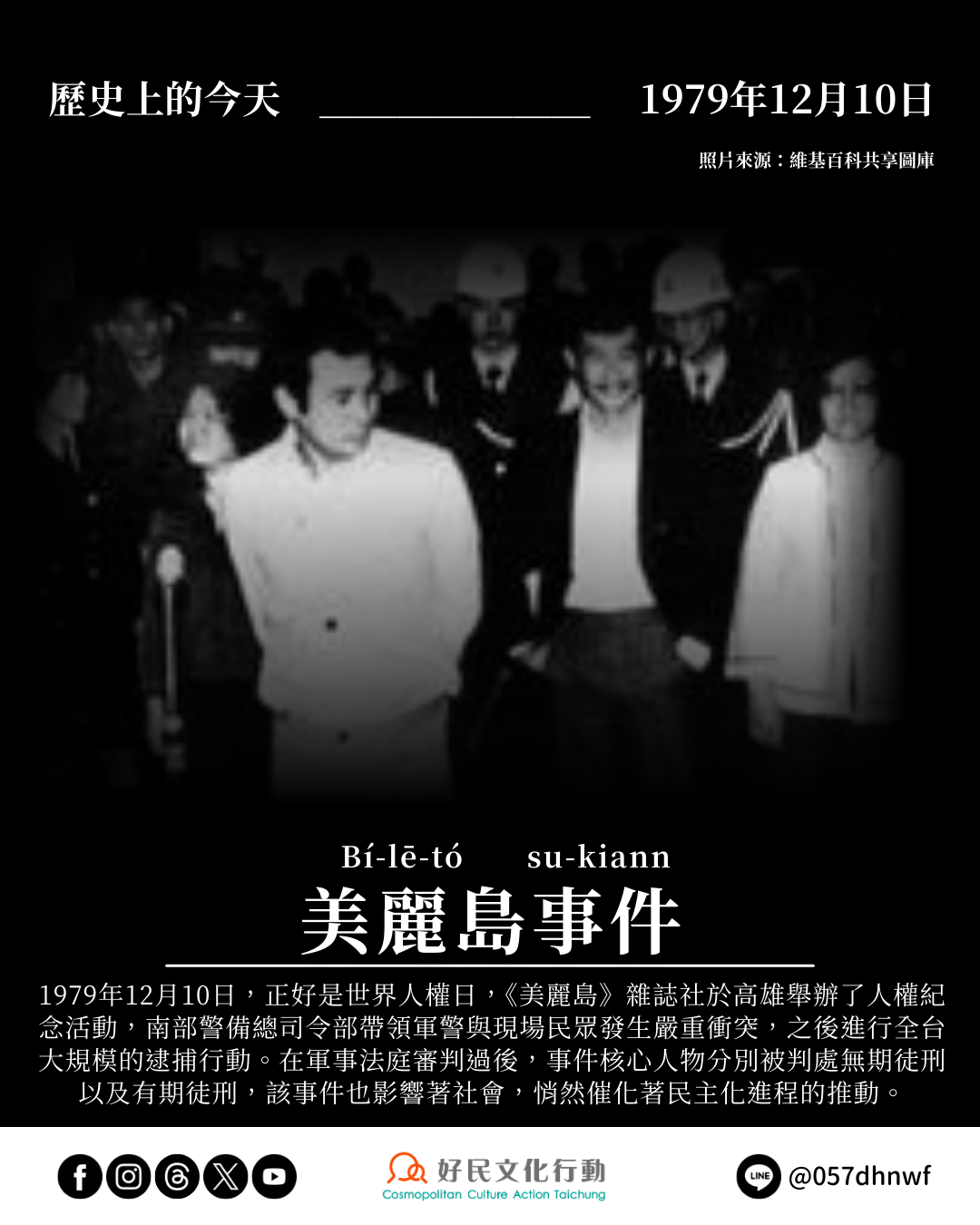

歷史上的今天—— 1210美麗島事件

2022年12 月10日1979年12月10日,正好是世界人權日,與此同時,《美麗島》雜誌社也在這一天於高雄舉辦遊行及演講的紀念活動,同時也訴求民主與自由,提出終結黨禁、戒嚴等主張;另一方面,對此一活動早已有所戒備的南部警備總司令部帶領軍警人員,與活動現場的民眾發生了嚴重的衝突,並在事件發生之後進行全台大規模的逮捕行動。

【歷史上的今天—— 美麗島事件】

1979年12月10日,正好是世界人權日,與此同時,《美麗島》雜誌社也在這一天於高雄舉辦遊行及演講的紀念活動,同時也訴求民主與自由,提出終結黨禁、戒嚴等主張;另一方面,對此一活動早已有所戒備的南部警備總司令部帶領軍警人員,與活動現場的民眾發生了嚴重的衝突,並在事件發生之後進行全台大規模的逮捕行動。

在軍事法庭審判過後,事件核心人物分別被判處無期徒刑以及有期徒刑,然而美麗島事件的發生,也對台灣社會造成很大程度的影響,並悄然催化著民主化進程的推動。

◾沒有名字的黨

過去台灣社會在戒嚴時期,還沒有自由組黨的權利,但仍然有一群非國民黨、同時進行反對國民黨獨裁統治、爭取民主自由的人,形成了所謂的「黨外」,而在那個還沒有網路的時代,黨外人士主要透過興辦雜誌的方式,來宣傳自己的理念和主張。

1979年06月02日,黨外人士黃信介申請創辦了一個新的雜誌——《美麗島》,以「形成沒有黨名的政黨,主張實行國會全面改選與地方首長改選」作為其創辦雜誌的目的,並網羅各派黨外人士,作為雜誌社的重要成員。

《美麗島》在創刊之後沒有多久,就開始面臨各種騷擾和威脅,包含同年09月於台北中泰賓館舉行創刊酒會時,受到《疾風》雜誌社成員聚眾叫囂、攻擊的中泰賓館事件;另外,《美麗島》在高雄的服務處,也遭到南部警備司令部所指使的黑道砸毀,除此之外,台北、屏東等地的服務處,也在美麗島事件發生的前後,分別遭到襲擊。

◾國際人權日大遊行

11月14日,雜誌社核心成員、同時也是黨外人士之一的施明德,於台中參加的一場聯合祈禱會中,在幾名長老教會的牧師的建議之下,決定於同年12月10日,人權紀念日當天,舉辦大規模的紀念活動。

11月20日,他們先是在台中市太平國小舉辦美麗島之夜,為接下來在高雄舉行的大規模集會譜出序曲,到了12月10日當天,雜誌社各地之服務處成員,以及其支持者便陸續抵達高雄,並在傍晚開始遊行活動。

另一方面,以南部警備司令部作為指揮中心的憲兵隊、鎮暴警察與調查單位,也跟著全面動員,包含進行交通管制、封鎖預定舉辦集會的扶輪公園(今中央公園)等。

時間推移到晚上,鎮暴警察開始在遊行現場施放催淚瓦斯,現場民眾開始騷動,並與憲兵、警察持續爆發激烈的衝突,雖然《美麗島》方數次派出代表與警備司令部交涉,要求撤離鎮暴部隊,以勸退民眾並解散,然而警備司令部依舊堅持對民眾進行驅離,雙方談判遲遲未能有所進展。

當晚發生的衝突一直到半夜才逐漸止息,事件之後,在國民黨政府當局的指揮之下,主流新聞媒體幾乎一面倒地指控參與民眾為「暴民」,透過播送憲兵、警察住院的畫面,佐以社會各界對軍警方的關懷與聲援,甚至有小學教師帶領學生,前往美麗島雜誌社外歡呼,慶祝「暴民」遭到逮捕的合照,意圖操作煽動台灣民眾對黨外人士的反感。

而在這一片肅殺之中,唯獨《台灣時報》做出了平衡報導,刊出兩張現場的衝突照片。

◾事件後續:逮補,審判,與隨行的暗影

12月13日的清晨,台灣警備總司令部開始針對美麗島事件相關人員展開大逮補,根據其公布之名單,美麗島事件的涉案人數共計有152人。

被逮捕者在偵訊期間,遭到了相當不合理的刑求脅迫,包含持續地毆打、疲勞審訊、睡眠剝奪,許多人沒辦法獲得基本條件的飲食,甚至有些人因為難以堪受痛苦,試圖自殺但未遂。

現在當我們打開歷史課本,有關於高雄「美麗島事件」的內容所搭配的軍事法庭審判照片,畫面中可以看到許多人在警察人員的戒備之間,站得直挺挺的,面無懼色,甚至擔任紀念活動總指揮的施明德,還對著鏡頭露出笑容,我們或許很難想像,在這些臉孔的背後,他們究竟遭遇過什麼。

但隨著後續許多史料的出土,我們看到了那些過去不為人知的,艱辛的一面。

1980年03月18日起,美麗島事件軍事法庭開始審訊,其中施明德原先被以叛亂罪判處死刑,但因為當時美國人權外交的政策,加上美國國會議員以及各界的施壓,除了施明德一人被判處無期徒刑之外,黃信介被判處14年有期徒刑,其餘有六人被判處12年有期徒刑,而幫助施明德逃亡者如張溫鷹、高俊明,則分別被判處2年及7年的有期徒刑。

◾美麗島事件的影響:天色漸漸光?

從1977年的中壢事件,1979年的高雄橋頭事件,到美麗島事件,台灣的1970年代,是後來80、90年代「街頭狂飆」的序曲。有那樣一群人,以自身作為代價,甚至抱著面對死亡的覺悟,一點一點衝破了當時,被黨國體系牢牢掌控在手中的各種禁忌。

筆者曾經在和路人閒聊的過程中,聽到一個如今依舊會在偶然的時刻回想起來的觀點:「獨裁難道不算是一種價值嗎?如果人民願意接受獨裁者的統治,難道不應該尊重他們嗎?」

事實上,現今的民主體制縱然有許多需要改善的地方,但筆者認為,追求「自由」與「人權」仍然是大多數人的趨向,因此我們可以看到,即使像中國這樣獨裁專制,甚至在近年來更變本加厲監控人民的國家,前陣子也依舊出現了白紙革命;至於台灣,在歷經二二八事件的悲劇之後,緊接而來的戒嚴統治,讓我們被迫噤聲了數十年,最後也終究難以壓抑人民的怒吼,以及對自由的渴望。

弔詭的是,價值的選擇自由,往往還能在民主社會中尋得,無論是對思想、主義的批判或者擁戴,無論那是哪一種思想或主義,而這一點正是接受獨裁統治之後,就很難再度獲得的東西。

在人權紀念日這天發生的美麗島事件,並不單純只是一個台灣的歷史事件,對台灣人而言,它是我們的過去,影響著我們的現在,而我們則要把它延續到未來。

***

加入小額捐款,支持專欄運作,文化建國鬥陣來!

立刻成為好民之友>>https://tinyurl.com/yc5xr4hz