用說故事跟小孩談白色恐怖──好民參加「兒權嘉年華」擺攤活動!

2022年12 月06日11/27(日),好民受到人本教育基金會台中辦公室邀請,前往科博館參加《兒權嘉年華》活動,擔任其中一攤位的闖關關主。

本次我們設計對應不同CRC(聯合國兒童權利公約)的兩則故事,其中第一個故事是鹿窟事件中,當時十三歲的陳久雄的遭遇,另一則是新竹女中學生傅如芝的故事。

「13歲的阿雄」的故事

➊13歲的阿雄看到村裡舉辦熱鬧的活動。

➋他開心加入聚會,跟大家一起聊天、唱歌。

➌結果好多警察跑來說他們是叛亂份子,開始抓人。

➍整個村莊,從高齡的爺爺奶奶到13歲的阿雄都被抓去關了!

➎阿雄不明白,他只是湊湊熱鬧,為什麼是犯罪呢?

陳久雄/ 鹿窟事件

1939年,陳本江及陳通和兄弟奉共產黨在台最高領導人蔡孝乾之命,於鹿窟地區設立共產黨基地,吸收當地居民加入。其中許多為教育程度不高的居民,糊里塗就加入成為隊員,13歲的陳久雄也是看村裡有活動就跟著湊熱鬧。

1952年,警備總部派出近萬人包圍鹿窟,將村民拘留於光明寺刑求,軍隊也擅闖民宅搜刮財產。保密局將231名案犯移送偵查審理,其中判決有罪93人(死刑28人、無期徒刑1人、有期徒刑64人)。另外有19人以自新運用及感訓為名,淪為保密局偵防組長谷正文的私人僕役者,陳久雄為其中之一。

七年後,20歲的陳久雄終於獲得自由重返家鄉,村人卻早已四散。

「17歲的芝芝」的故事

➊17歲的芝芝在學校是品學兼優的好學生。

➋她加入了國文老師辦的讀書會,老師會給他們很多不同的書,認識更寬廣的世界。

➌有一天,警察跑來學校說她「參加叛亂組織」,把她抓走了。

➍後來,芝芝被判處死刑。

➎為什麼參加讀書會是犯罪,甚至被判死刑呢?

傅如芝

1932年9月3日生,曾就讀省立新竹女中。高二時參加初中的國文老師黎子松舉的讀書會,1950年11月28日在學校內被抓走,並因「參加叛亂組織」遭判有期刑十年。

傅如芝先後被送往省保安司令部軍法處看守所(今台北喜來登酒店)以及火燒島(綠島新生訓導處集中營。

之後她因「繼續其叛亂行為」,以及蔣介石「發還嚴為復審」之下(要求判刑判重一點),罪名變成「意圖以非法之方法覆政府而著手實行」判處死刑,1956年執行槍決。

透過故事遊戲 種下自由的種子

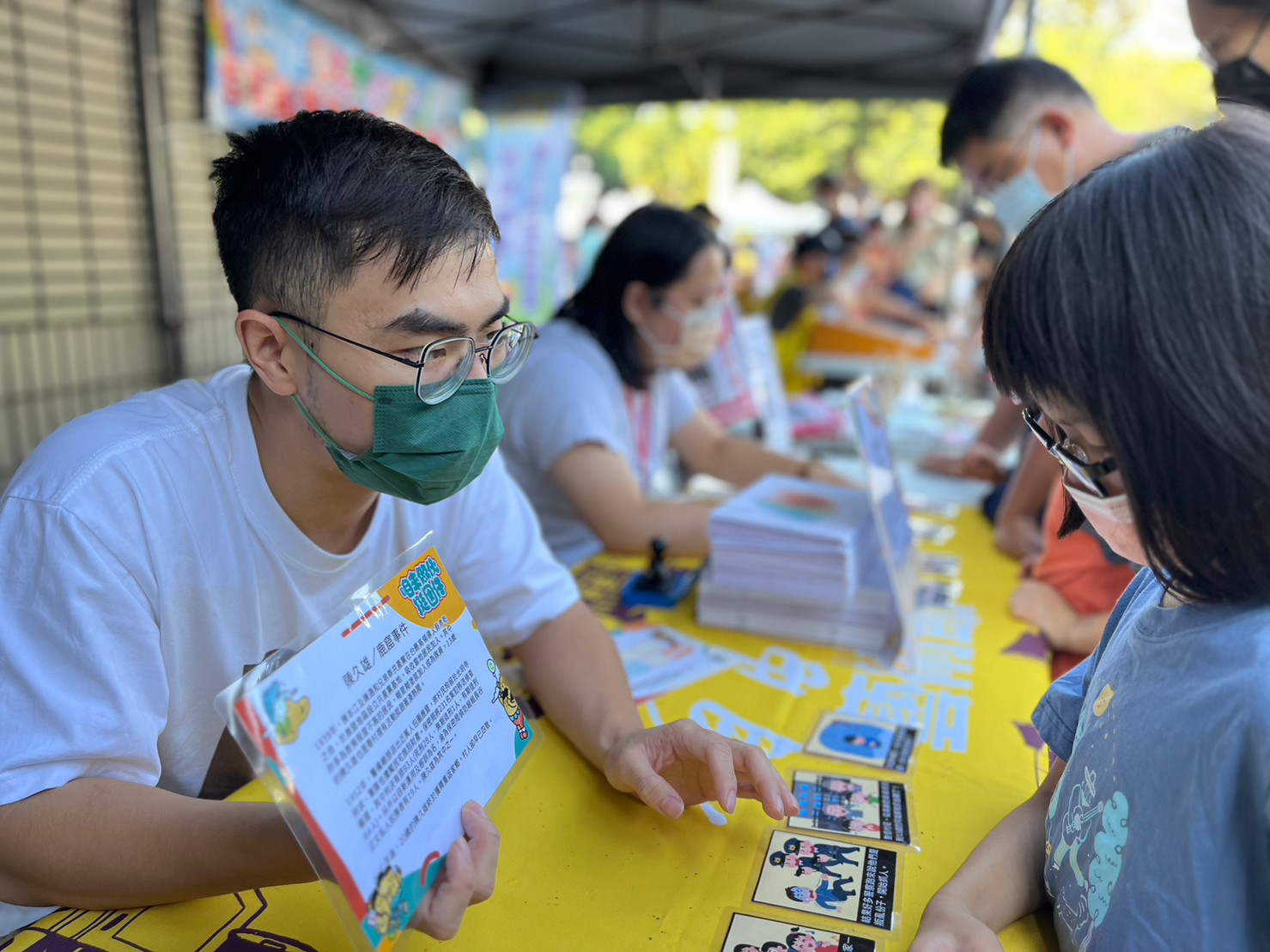

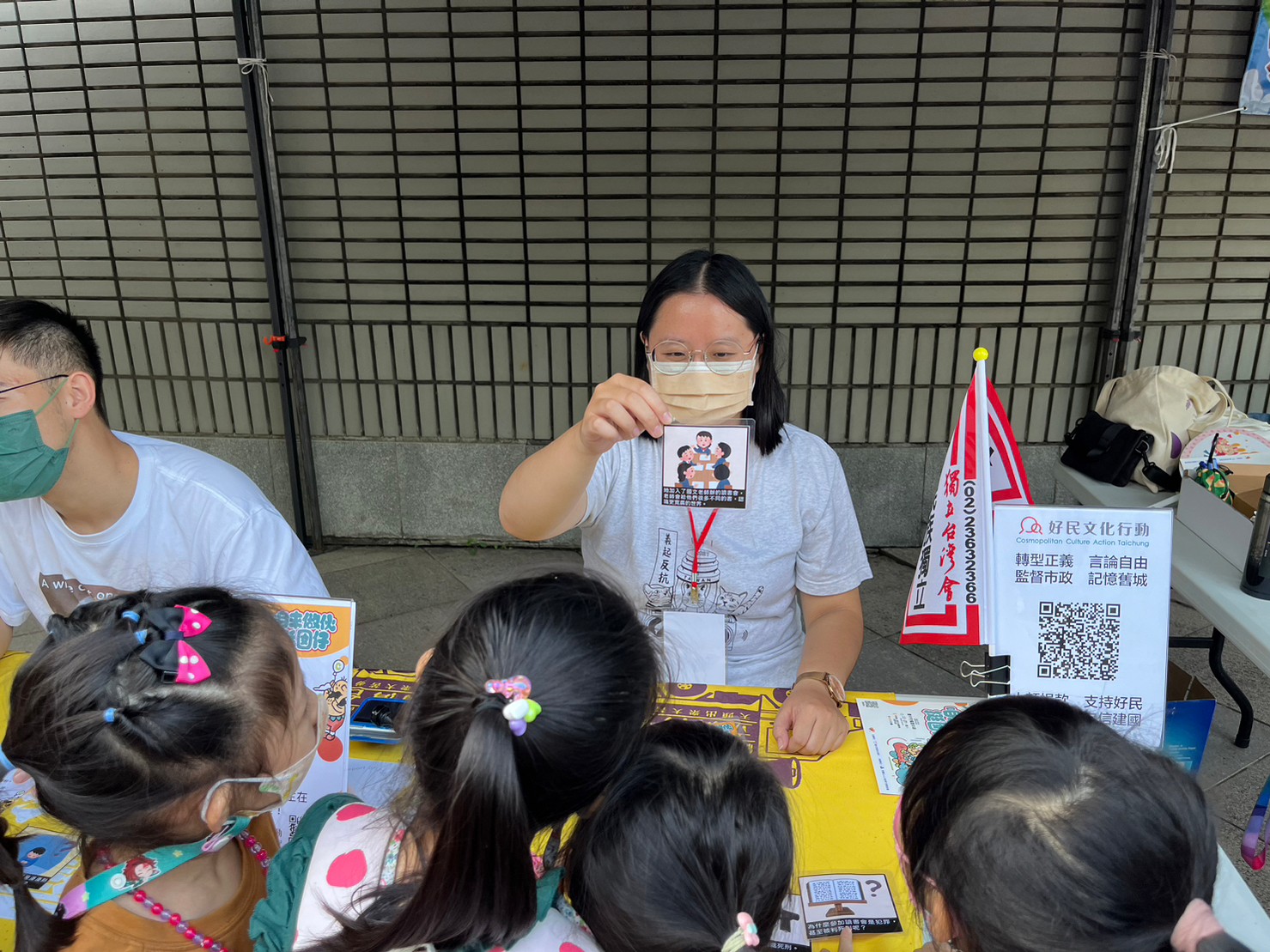

我們將故事設計為五張圖卡,請闖關民眾(親子或小朋友自己參加)排序圖卡並唸出故事,接著我們再說明這是台灣真實發生過的歷史事件。有些小朋友唸完故事後大喊:「這不公平!」也有家長聽到是現實事件驚呼:「真的死刑嗎?」

甚至有一對親子在遊戲結束離開之際,孩子問家長:「這樣她爸爸媽媽不會很傷心難過嗎?」正如孩子所問,白色恐怖造成的受害者不僅僅是受難者本身,家屬更是獨裁政府統治下的受害者,必須面對去親人的傷痛,日常生活更要承受特務持續監控以及難以拔除的污名。

透過這樣的故事遊戲,我們期望民眾知曉台灣歷史,記得台灣曾經歷過這樣一個獨裁、恐怖的年代,警惕未來,避免重蹈覆轍。對於年紀尚小的小孩來說,或許連「死亡」都還是個全新的概念,但我們仍然希望藉由這個小小的活動,在他們心中可以種下一些象徵民主自由的種子,說不定在未來的某一天,他們會想起這個經驗,進而成為自由路上的推動者。

下週日(12/17)我們也將北上參加人權辦桌市集,歡迎大家來找我們玩!

加入好民之友 定期定額支撐民主自由

如果您認同好民理念,願意支持好民持續在中部地區深耕、倡議民主自由價值,

誠摯邀請您每月小額捐款,支援我們!

好民之友捐款者可享好民咖啡廳每月一杯免費咖啡、書庫外借,

更可以優先報名不定期舉辦的好民專屬活動。