【講座側寫】小說中的二二八

2022年3 月15日講座-小說中的二二八

2022年2月26日(六) 14:00-16:00

地點:全安堂台灣台中太陽餅博物館2F(台中市中區台灣大道一段145號)

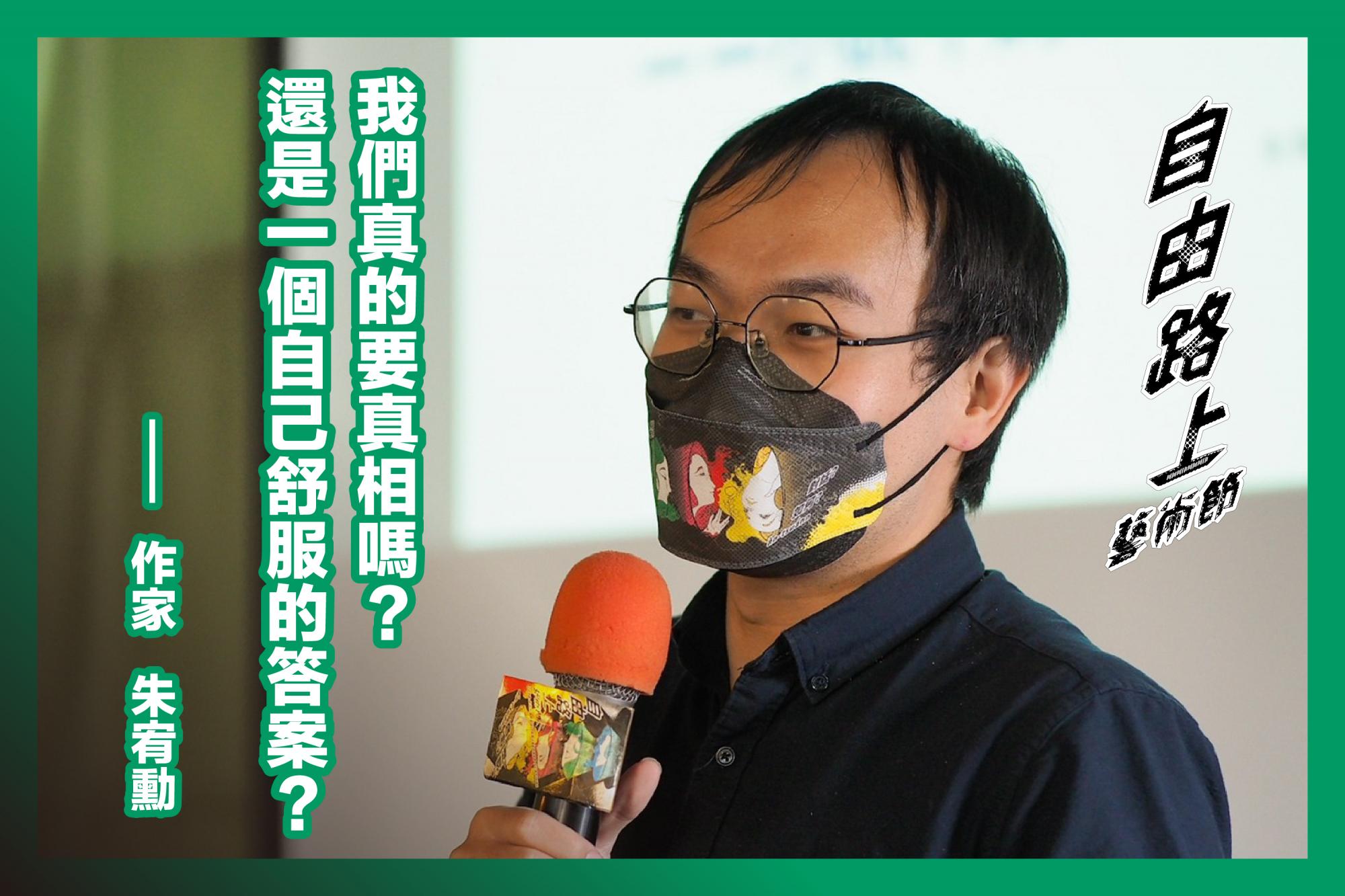

主講:朱宥勳 作家

|

議題行銷組志工/明諺 解嚴後,諸多作家藉由寫小說梳理二二八事件的過程,書中主角及劇情經常是真人真事改編而成,並更細緻的去呈現出受難者及其家屬的心境。此場講座,由朱宥勳老師與我們分享〈槍聲〉、〈紅蜻蜓〉、〈調查:敘述〉、〈月印〉、〈夜琴〉這五部小說中所描寫的事件情景,剖析其中的歷史傷痕,此篇側記以舞鶴〈調查:敘述〉為主。 故事背景|國家想要真相,但人民敢坦白嗎? 故事發生在解嚴後的90年代,政府為了還原二二八事件的「真相」而派出調查員四處訪查受難者及其家屬。一日,兩名調查員來到敘事者家中,訪問他的父親參與事件及後續的過程,但敘事者所描述的內容卻前後矛盾,或呈現出各式各樣的版本。 究竟這是歷史真相,亦或是精心編織的謊言? 口述訪談|真真假假的故事情節 「父親為何回來?」 敘事者憶起當時,事件發生後,父親在家人的勸告下,決定先離開家中去避避風頭。沒想到父親才剛離開,便衣警察就找上門來了,接著,父親卻回到家中,然後就被便衣帶走了。關於父親為何回來的說法有二:有鄰居說是因為父親出門沒帶錢所以才回來,也有鄰居說是父親在離家不遠處看到了便衣,想了好一會兒,為了不讓孩子們受牽連才回來。 「真的死了嗎?」 父親被抓走後,家中遲遲沒有收到父親被槍決的訊息,母親便決意要等他回來,但父親的家人決定要為其舉辦告別式。告別式後,母親依舊不放棄,只要聽到跟父親有關的消息,就會去監獄、醫院尋找父親,甚至請乩童觀落陰......。 「母親的遺言」 母親臨終前向敘事者說出懷抱終生的秘密:家父被捕後第一百五十六天,特務們送來一張家父被斃在泥上的死相,強迫她拿著照片挨家挨戶展示給人看。母親爪嚙相片掐成子彈一樣吞入肚內。 然而,調查員卻指出這似乎是某位世家的大兒子的故事。 敘事者笑說:「我知道......」 指向核心|我們真的要真相嗎?還是一個自己舒服的答案 透過此篇小說,帶出了諸多當時受害者家屬的樣貌,以及面對創傷時的反應:有人接受,有人逃避,有人造神,而每個人所採取的動作,都回應了一個問題――我們真的要真相嗎?還是一個自己舒服的答案。 當一個極權政府轉型至民主化的過程中,個人、社會乃至政府是否都準備好面對歷史的真相了呢? 而口述歷史中,又有多少揭露,多少隱瞞呢? 我想,不論是哪一種,都有其存在的價值。重要的是,留下來的人能夠好好的活著。 活下來,就有那麼一種可能,能把當時的故事、精神,一代一代的傳下去。

|