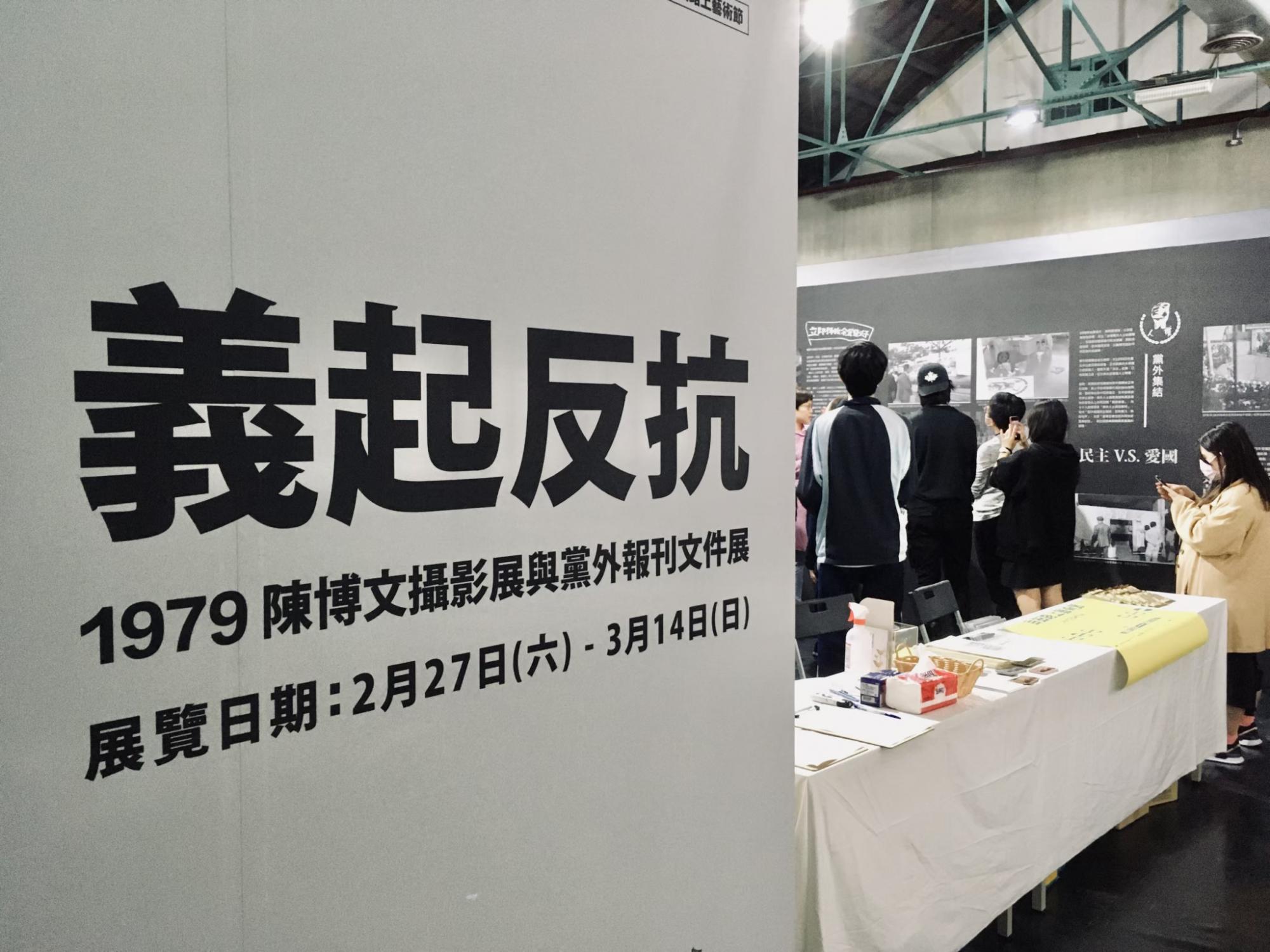

【展覽側寫】義起反抗: 1979 陳博文攝影展與黨外報刊文件展

2021年3 月30日2月27日(六) -3月14日(日)

義起反抗: 1979 陳博文攝影展與黨外報刊文件展

地點:文化部文資局B04舞蹈排練室

∎ 策展人:林芳如、莊佳蓉、陳彥斌、蘇承璞

∎ 主視覺設計:源生設計 林恆葦

∎ 「台灣之音」聲音檔:張富雄·楊宜宜提供·財團法人吳三連台灣史料基金會收藏

∎ 照片提供者:陳博文先生提供· 財團法人吳三連台灣史料基金會收藏

∎ 《潮流》雜誌及相關史料提供者:財團法人吳三連台灣史料基金會收藏

∎ 余登發史料提供者:財團法人和平文教基金會

∎ 策展顧問:國立臺中教育大學臺灣語文學系楊允言副教授

國立臺北教育大學台灣文化研究所蘇瑞鏘助理教授

∎ 自由路上藝術節全體志工夥伴

回望戒嚴時,異議人士以「生日聚會」、「祈福活動」突破集會遊行禁令,以及橋頭事件與台中重要黨外抗爭活動的歷史文件展覽。

現場也特別以巨大蛋糕模型模擬當時黨外聲援橋頭事件、救援黨外領袖余登發先生的情境。

陳博文先生第一次以展覽形式展出黨外運動攝影照片,是在1979年9月的美麗島雜誌創刊酒會,如今很榮幸能在台中舉辦展覽,邀請民眾瞭解台灣民主發展歷程。

本次展覽期間也特別邀請陳婉真女士,與我們一同分享當時創辦《潮流》一路從黨外抗爭到體制內,為民主發聲的心路歷程。

感謝每一位願意與我們一起從「聲援即救援、生活即反抗」的角度出發,堅守追求自由民主的台灣之音。

象徵追尋民主啟蒙的展覽結束了,但不是停止追尋人權自由的終點。

在未來的自由路上,我們仍然義起反抗!

相關報導連結

| 也許有的人從小就被教育「囡仔人有耳無喙」 不要聊政治、不要去批判,說錯話等等警察會把你帶走,然後我們的教育編了台灣史混亂的民初時期,誰知道誰是誰的軍閥割據,國民政府逃難來台,英雄神話總說帶了北京故宮的寶藏和好多的黃金,才有十大建設的經濟起飛,還有那個「台灣錢,淹腳目」的年代,快速的帶過民主運動只剩下年份和事件名稱跟參與者人名,那事件的前因後果呢? 歷史課沒時間告訴你,因為接下來李登輝當了第一位民選總統、西元2000年第一次政黨輪替,台灣史快速飛進現代,然後課本就結束了。 這些都是真的嗎? 二二八事件就只是因為查緝私菸,就像描述鴉片戰爭因為林則徐禁菸,就能引發清廷與英國大戰,有這麼簡單嗎? 今天一位中年的女士,分享了自己的故事,1970年代她是個社會新鮮人,一直以來都是用旁觀者的角度,在看這些社會抗爭,直到現在她仍然作為旁觀者,但對於現在的社會感到迷惑,過去的抗爭為我們爭取了言論自由,但現在過於自由的一波一波的議題攻防,她不知道這樣是好還是壞,她也分享了自己的父親,在二二八事件時,因胃痛而免於槍決的故事—— 那天鄉里的知識份子、醫生與耆老受邀一場餐會,分享對國民政府的意見,當時的菁英們直言不諱,大肆批評政府的不是,餐會結束後,各自散會回家,但之後那些人就被「拜訪」,帶走後就沒有音訊,其中兩位醫生,隔日被發現槍決的屍體,遺落在田邊。 原本這位女士的父親很扼腕,因為老毛病無法赴會,沒辦法發表自己心裡想說的話,但沒有想到命運救了他一次。 聽了她的分享後,我回答她:雖然我們不知道現在每個人都可以自由表達立場,到底對社會有益還是有害,但至少現在的我們可以真實說出自己的看法與立場,即使站在反方,也不會隨隨便便就被抓去關,或變成一具屍體,現在的我們,擁有百分之百的言論自由,表達自己意見的權利。 因為這些照片和文字,加上當時生活人們的記憶,透過時間推移,讓我們有機會把過去的朦朧看得更清楚。 |

所屬好民思塾: