04.13【《認識鄭南榕:鄭南榕對當代______的意義》新書分享】|活動側記

2025年4 月25日「閱讀鄭南榕不是背誦他,而是了解他之於你的意義是什麼。」──鄭竹梅|鄭南榕基金會董事長

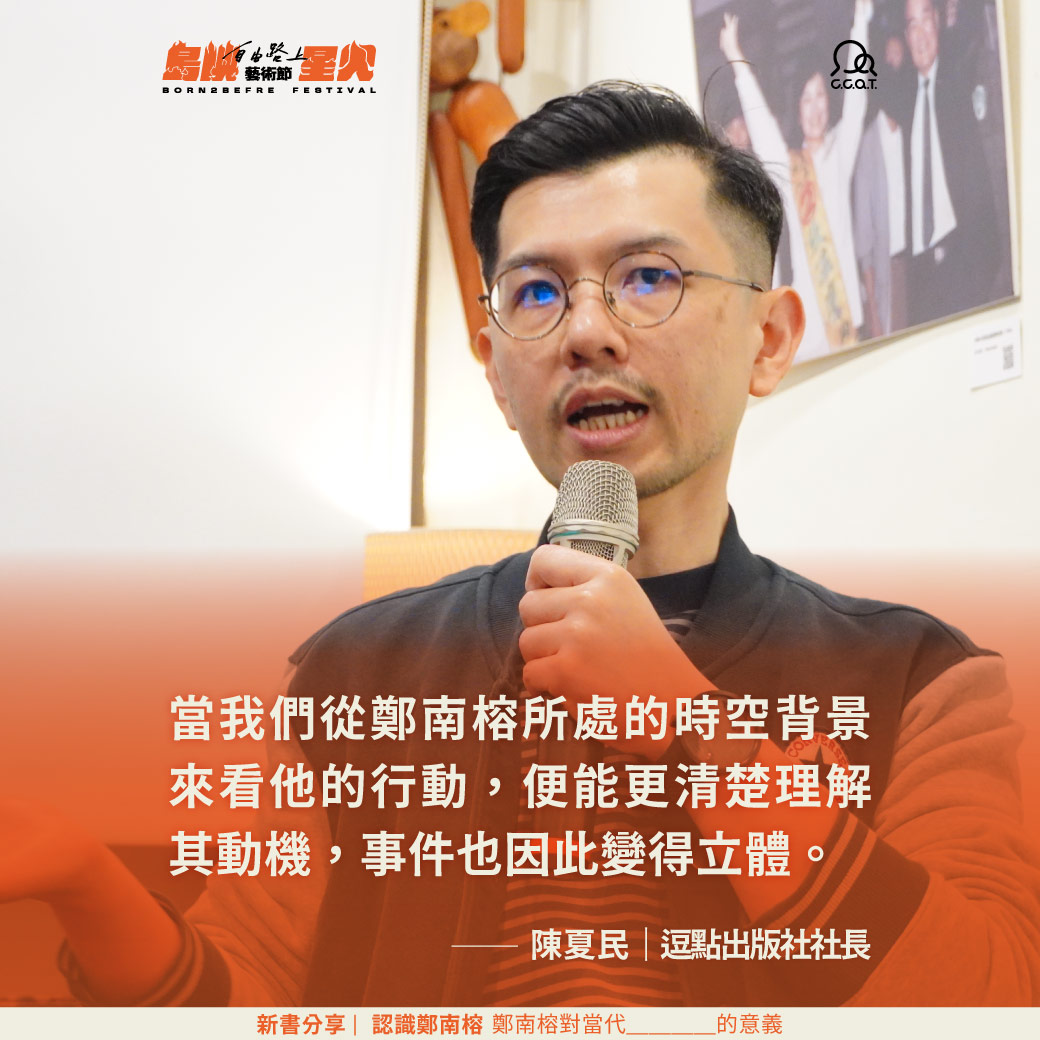

當我們從鄭南榕所處的時空背景來看他的行動,便能更清楚理解其動機,事件也因此變得立體。──陳夏民|逗點出版社社長

圖片編排:志工怡君

側記撰文:志工七七

「公正無私無偏見,捍衛言論自由,藉以促進國家民主,確保世界和平。」在《認識鄭南榕:看見《自由時代》總編輯的十一個面向》一書中,開篇即是鄭南榕所寫的編採信念,表達了對於創立雜誌的理念及捍衛言論自由的決心,即使遇到不計其數的查禁、騷擾與監視,仍堅守主張。

1989年4月7日清晨,鄭南榕捨身捍衛理想,拒絕被捕、選擇自焚——那不僅是最後的行動,更是一生理念的延續。當我們談及鄭南榕,同時也是在談論出版、言論自由與台灣獨立,他以編輯的身分參與社會,以出版為武器,試圖為島嶼的人們撐起一把思想的傘。

本次講座邀請鄭南榕基金會董事長鄭竹梅及逗點文創結社總編輯陳夏民,針對此次新書進行對談。鄭南榕基金會和逗點合作從2016年開始,一同出版了數本關於鄭南榕的書籍。透過此次新書發表會,雙方以不同角度訴說對鄭南榕的記憶與理解,帶領我們逐步認識鄭南榕的思想與行動。

【閱讀與認識:重返自由之路】

講座開始鄭竹梅便坦言自己對鄭南榕的許多認知也是源自閱讀。做這本書的過程中,陳夏民和他一起回頭看了許多鄭南榕的文章,才發現一直以來都只有聽父親的事蹟長大,卻難以發覺過父親所寫的內容亦有其意義,因此決定回到原點,重新認識鄭南榕。他說,閱讀鄭南榕並不是為了背誦他,而是從中發掘之於我們的意義。

陳夏民也分享,在《認識鄭南榕》的編輯過程中,年表是他認為最精采的部分。「如果我們討論一個重要的人卻只記得他做過什麼事,這可能有點單薄;但當我們把他放進時代裡,便能更清楚知道他採取行動的動機,事件才會因此從平面變得立體。」陳夏民認為,從當今社會回看鄭南榕於彼時的風氣與脈絡之下,仍做出許多令人欽佩的選擇,他身而為人的樣貌便是在這些史料爬梳中越發清晰。

【自由與責任:鄭南榕的出版實踐與主張】

《自由時代》雜誌於1984年創立,當時仍為戒嚴時期,有《戒嚴法》《臺灣省戒嚴期間新聞紙雜誌圖書管制辦法》、《出版法》、《台灣地區戒嚴時期出版物管制辦法》等限制,出版雜誌艱辛又危險,甚至曾發生過送雜誌時被便衣警察拿著槍恐嚇等駭人聽聞的情況。儘管如此,《自由時代》雜誌仍從未斷刊,直到鄭南榕逝世後依舊持續運作,最後一期刊物於同年十一月刊出,前後五年八個月,共計302期。在政治迫害使自由充滿桎梏的時代下還能堅守信念,藉此知曉鄭南榕乃至整個《自由時代》雜誌,為自由發聲的決心是多麼強大。

《認識鄭南榕》一書,最末頁以鄭南榕的名片資訊收尾:「新聞無畏,消息無偏。」正是他身為總編輯的核心理念。陳夏民談到,名片作為傳達訊息的工具,同時是人與人連結的重要部分;除了名片以外,《自由時代》雜誌的每一本目錄頁都有一句:「本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責。」字字句句皆貫穿了鄭南榕對出版刊物的責任心與勇敢的態度。

【歷史的回聲:威權體制下的抗爭與對父親的記憶】

1988年12月10日,鄭南榕刊登了許世楷的「台灣共和國新憲法草案」,因此被國民黨以「涉嫌叛亂罪」為由,欲逮捕入獄。但鄭南榕誓言「國民黨抓不到我的人,只能抓到我的屍體。」開始了長達71天的自囚。

事實上在自囚之前,鄭南榕便參與多次社會運動。鄭竹梅談及過往,表示父親經常去各地組織遊行,而他和母親卻是直到2015年才從一位前輩口中得知,除了流血衝突之外,也常有鎮暴警察在現場。父親面臨的危機與時代的苦難,是在不同前輩的敘述中才逐漸變得鮮明。

鄭竹梅也提到,他曾在關於鄭南榕的紀錄片中看見父親於演講臺上向眾人鞠躬道歉,無論是對於離去的人,或者受到種種壓力的大家。這些片段無一不令他感受到父親的溫柔,鄭南榕就和一般父親一樣,想把更好的台灣社會帶給後代。「我既是鄭南榕的女兒,也是台灣人。」鄭竹梅溫柔地說道。

【留下與延續:自由精神的傳遞與未來想像】

每個世代都有自己的方式來認識歷史,鄭竹梅認為首先要有感受,有感受才會有行動。他鼓勵大家可以透過創作來實踐這個過程。提到近期國會亂象與大罷免行動等社會運動,兩位與談人也藉機分享感受。陳夏民表示:「可能有人因最近局勢感到焦慮,但更重要的是找好自己的戰場,好好發揮。」鄭竹梅亦提及,爭取言論自由的空間之後,才有討論各種議題的可能,鼓勵大家持續前行。

「Freedom is not free。」自由不是天上掉下來的,要有人爭取、珍惜,即使前路漫長且艱辛,這塊島嶼仍值得我們去守護,亦有更多人與我們同行。鄭南榕留下許多詮釋空間,讓後代去思考我們是誰、如何定義言論自由,以及我們身處的國家,在緬懷鄭南榕的同時,也是延續屬於我們這個時代的未來。如同他在〈四年辛苦不尋常:創刊四周年感言〉(1988)提及的話語:「直到愛和公義在這塊土地實現。」