04.06【衝破禁錮.追尋自由】音樂講唱會/何敏誠|活動速記

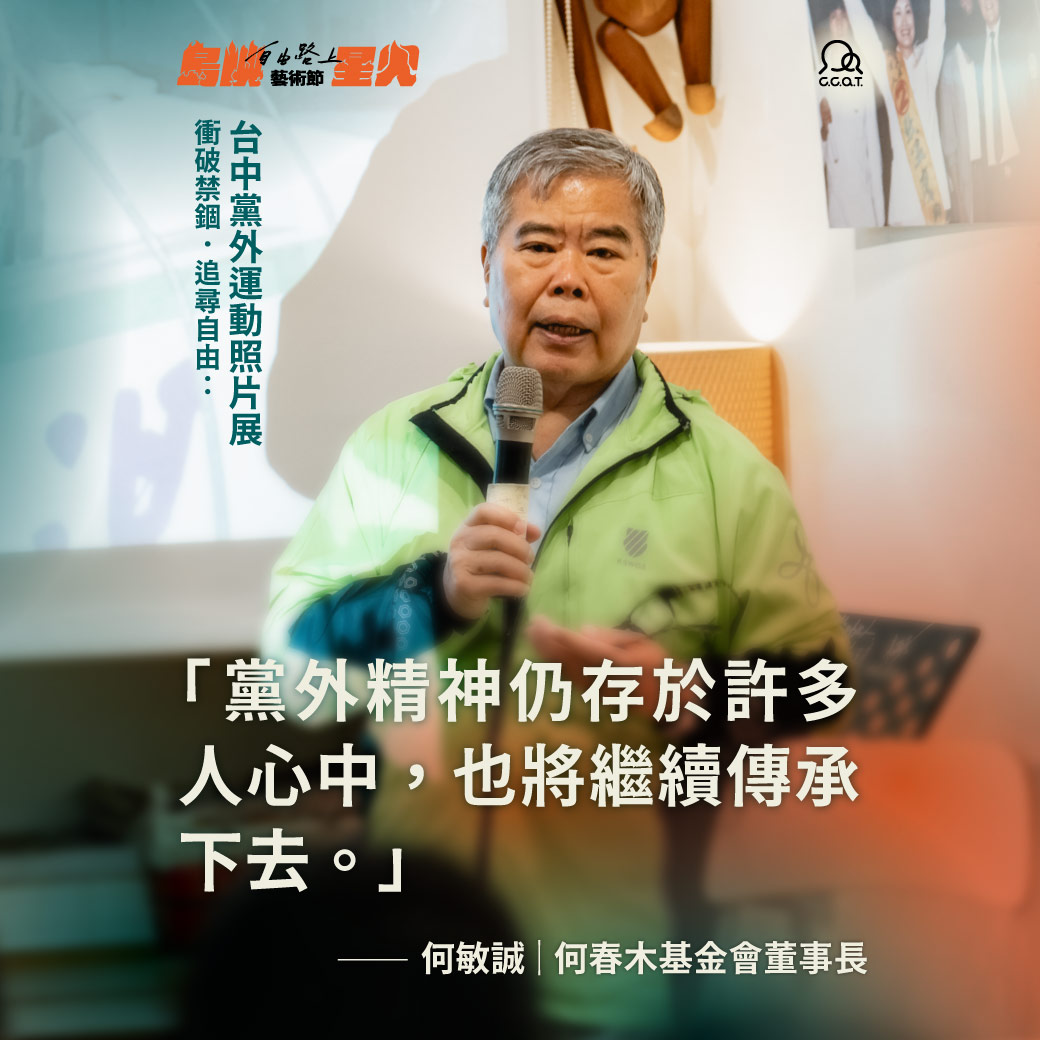

2025年4 月24日「黨外精神仍存於許多人心中,也將繼續傳承下去。」──何敏誠|何春木基金會董事長

圖片攝影:朱上均、陳琦涵

圖文編排:志工怡君

---

速記撰寫:志工孟孟

藝術節的尾聲,我們回首上個世代黨外團結拼搏的精神,邀請到台中市著名黨外政治人物何春木之子——何敏誠先生與我們分享關於黨外運動和他的父親。

自1950年到1986年,台灣人經歷數十年艱難的爭取,在尚且晦暗的時代探尋自由的曙光,有人為此失去生命、有人餘生籠罩在威權陰影下、身心皆受摧殘。這段血淚交織的黨外歷史,纏繞成台灣民主最穩固的基石。而在這無數前仆後繼的先鋒者中,何春木便是台中代表性的人物。

何春木生於1922年,國小畢業後,他經親戚介紹進入報社打雜,刻苦自學後成為記者,身兼採訪、編輯等多種職務。國民黨來台後,何春木常至參議會採訪,見地方士紳、議員素質良莠不齊,深感失望後萌生選舉念頭,並於1950年參與第一屆台中市議員選舉,以29歲之齡當選為當時台中市最年輕議員。

紮實的在地服務令何春木在鄉里間建立良好口碑,也在此時慢慢和崛起中的黨外勢力接觸。當時作為黨外的選舉無疑十分艱難,堅決不沾染金錢政治的何春木處境更是舉步維艱。何敏誠提到,有次監察委員選舉,有人載著八百萬現鈔到何春木家想買他一票,何春木不願前往查看,最終派何敏誠前往拒絕。面對國民黨政府的監視、家中財務的困窘,何春木仍能不受金錢和龐大好處的誘惑,堅守本心的精神令人敬佩。

自1950年到1995年,長達四十五年的政治生涯中,何春木四度當選台中市議員、三度當選台灣省議員,雖然四次參選市長皆以不大的差距惜敗,但仍於台中地方政治留下濃墨重彩的一筆。

作為何春木之子,何敏誠也延續父志,連任七次議員;其弟何敏豪亦擔任過國大代表、立法委員等職位。何敏誠分享,他在擔任公職時,將眾多資源引入台中,力保人民福祉不被地方派系瓜分,他認為這些建設和民主自由一般,皆非從天而降,需經一代代人的爭取、團結打拼而成。

最後的問答中,有民眾提問,該如何喚起人民對在地的感情、對自身的認同?何敏誠將台中盆地比喻為一個鍋子,而該做的正是以熱情為柴火,「tshâ hiânn lo̍h-khì tsiah ē kún!(柴燃落去才會滾)」他提出,地方黨部雖非以黨領政,但仍有極大可發揮之處,尤其該與在地公民團體合作,一步一腳印的經營與發掘,才能現出成效。

享受自由如呼吸般自然,許多人卻從未想過火星和月亮上是缺乏氧氣的,若獨裁政權侵入台灣,民主的空氣也將消失。在這資訊更迭迅速的年代,台灣人該細思未來走向何方,而年輕一輩的新生代亦該尋回父輩的黨外精神,將四十年前的團結精神重現於紛亂的今日,凝聚更多力量!

---

速記撰寫:志工薯餅

本場活動聚焦於台中地區的黨外歷史,邀請何敏誠分享父親何春木作為黨外運動先驅,為何會踏上黨外運動這條路。

1950年至1986年是何春木認為的「黨外運動」時期,在當時的一黨專制下,國民黨之外的政治參與者被統稱為「黨外」,面對監控與打壓,仍努力參與基層選舉、創立報刊與自發行動等爭取政治參與空間,在當局者的壓迫之下,堅持民主與反極權的理念。

何敏誠說,父親何春木出身台中農村,雖然只有小學畢業,仍透過自學成為記者並進入雜誌社工作。面對戰後政權變遷,何春木依然在半年內學會一門近乎全新的語言。

在採訪議會的過程中,何春木觀察到地方政治的樣貌,因而投入選舉,並於台中市第一屆市議會中當選最年輕的議員。在那個一黨專政的年代下,黨外人士若要參選,可能面臨種種困難,包括財務壓力與面臨監視等結構性問題。在國民黨用各種賄賂手段讓同黨的參選者高票當選時,何春木選擇不依賴金錢手段進行選舉,「無鼎無灶也要出來當議員」是他為地方政治長期付出的決心。

何春木參與任何國民黨外的活動,也參與台中自由中國雜誌的重要籌備委員,也參與大小不一的選舉,何春木一生和國民黨對抗,在十三次參選的過程當中,即使當選的希望渺茫,仍然認

為不可以讓國民黨一黨獨大。在擔任市議員期間,他也曾與時任立委陳水扁協力爭取鐵路高架化等地方建設,反映出地方政治人物如何在中央與地方之間斡旋爭取資源,除了在台中的建設,也關注在野政治的可能。

講者指出,當年的黨外運動雖未能立刻改變體制,但其累積的價值——政治包容、群體團結、廉潔——構成了今日民主的基石。青鳥行動的出現,也是一種對「黨外精神」的延續與回應。

民主不是天上掉下來的,從一九五零至今,黨外精神仍留存在不少人心中。

何春木也呼籲台灣人一定要團結,用集體的智慧,思考黨外帶給我們的精神。設定心中對台灣的總體目標,一起朝同一個方向邁進;儘管民主的進程有時進一步退兩步,仍然要一起朝同一個目標前進。