03.21【創作如何訴說歷史—從繪本、漫畫到虛構/非虛構作品】活動側記

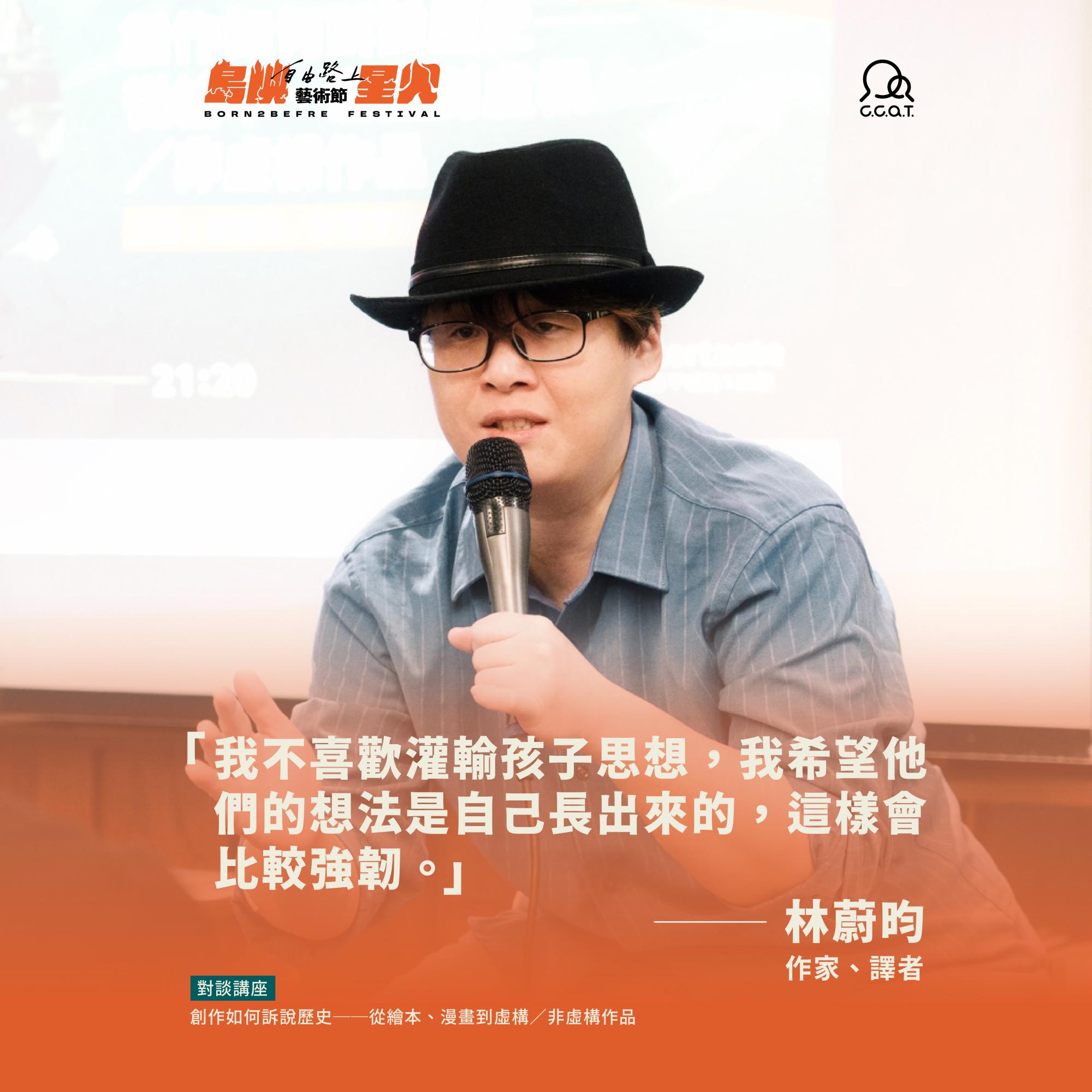

2025年4 月10日「我不喜歡灌輸孩子思想,我希望他們的想法是自己長出來的,這樣會比較強韌。」──林蔚昀|作家、譯者

圖片攝影:志工伯政

圖文編排:志工育茹

側記撰文:志工怡蓉

所有的社會議題都需要大量的溝通,但不只跟異溫層的溝通很困難,就連跟在充滿台灣意識家庭長大的孩子都不是件容易的事。理念傳達的作品可以成為我們與他人溝通的橋梁,但該如何選擇適合的作品?又該如何開啟對話?講者林蔚昀以自己與孩子溝通的經歷,分享了他的心得。

對話的契機:從灌輸理念到讓孩子在故事中理解歷史

林蔚昀首先提到他開始跟孩子談人權與歷史的契機,2016年回台灣定居時,他發現孩子就讀的幼稚園教學內容除了帶有強烈的中國史觀,更是充滿黨國思想。在孩子玩著遊戲唸著「美國美國大老鷹,日本日本沒良心」、甚至跟他說黃花崗七十二烈士的故事,過去不會特別與孩子談論歷史與政治的林蔚昀因此開始嘗試跟孩子說明台灣的歷史,甚至直接對六歲的大孩子說道:「蔣中正是殺人魔」。

然而,或許是內容過於衝擊,也或許是孩子年紀當時尚小,林蔚昀察覺到這樣的講述方式似乎給孩子帶來了心理陰影,並不適合學習歷史。因緣際會下,他接到了一本波蘭童書《人,你有權利》的翻譯,想著那就從輕鬆一點的開始吧,便由這本繪本作為孩子接觸何謂人權的啟蒙。

後來,讓孩子看了講述民主社會投票的過程的《去投票吧!》以及西班牙結束威權統治後出的一套繪本,包含《什麼是民主》、《關於社會階級》、《這就是獨裁》三冊,孩子說他最喜歡的是講述什麼是獨裁者的《這就是獨裁》,因為讓他想到了學校的老師。林蔚昀由此察覺,就算繪本講述的觀念再好,還是需要讓孩子「有感」,也就是與自己的生活情境連接,他們才會聽得懂、聽得下去。

每個故事,仍需要一雙引路的手

林蔚昀接著提出了一個問題:給孩子的作品要如何在過度理想跟灌輸思想的說教中取捨?十分理想的內容類似《去投票吧!》,雖然清楚說明了民主制度為什麼需要投票,卻沒有延伸到投票制度可能遇到的危機跟破壞,或是多數要如何尊重少數的概念。但強加思想的作法(例如直接說蔣中正是殺人魔),不只孩子不一定能消化、接受,更有可能適得其反,讓他們產生排斥的心理。

講著接著分享台灣的繪本《從前從前,火車來到小島》。這是一本以火車做為比喻,講述台灣過去白色恐怖歷史的繪本,如果不遵守「偉大」的火車所制訂的規矩,那些人就會被火車載到未知的地方。林蔚昀的小兒子當時年紀還小(5歲),又加上本來就喜歡火車,所以林蔚昀引導他玩火車。後來小兒子拿了自己的火車玩具,開過書上所繪的那些地方,最後說「好,這些人下車了」。林蔚昀覺得這就像是他用了自己的方式,來改變故事的結局。

重要的東西,更要做得好看

隨著孩子年紀越長,越難讓他們去讀特定的作品,但林蔚昀認為,不喜歡看書,可以去看現場(因此台北市長選舉時,他和大孩子去看了三位市長候選人的競選總部,孩子最喜歡陳時中的,覺得那裡氣氛最親切,政策也說明得很好 )、看Youtube,文本不一定要是書,可以是任何他們喜歡的媒介,所以不需要去阻止他們觀看影音媒體,「如果你要跟他灌輸理念的話,至少不要讓他討厭你吧?」等他看了某部作品想要來討論的時候,就是溝通可以開啟的時刻。

林蔚昀舉例他兩年前曾帶已是青少年、對民主人權也有概念的大孩子去看了中正紀念堂的「蔣中正總統與中華民國」以及「自由的靈魂VS.獨裁者-臺灣言論自由之路」展覽,結果孩子居然說蔣中正展覽比較有趣,因為有實物可以接觸,互動體驗比較好,而另一個民主自由的展覽則偏抽象,而且文字太多。這讓林蔚昀再次意識到,內容重要,若無法吸引觀眾,還是難以產生共鳴。林蔚昀舉了波蘭的博物館為例,說明博物館可以如何透過影音裝置、史料、照片、地圖、展品(包括歷史上的真品和重製的複製品),讓觀眾深刻感受到歷史。如何將議題以良好的方式包裝呈現,更是創作過程中值得加以留意之處。

最後,林蔚昀以自己與不同對象溝通的經驗為例分享:他曾在國高中演講時,以繪本搭配自己的著作,引導學生們從故事進入歷史真相(史料),讓他們更能感受到這段歷史的意義。他強調,不論是和小孩、青少年,或是大人談論歷史與人權,最重要的是不要把他們當作「對民主人權議題一無所知、需要教育」的群眾,而是要使用他們熟悉的語言、挑選各年齡層適合的題材,並相信自己有能力與他們對話。他也認為,除了訴說悲情的故事,更要傳遞歷史留下的理念,這樣才能成為民主的基石。