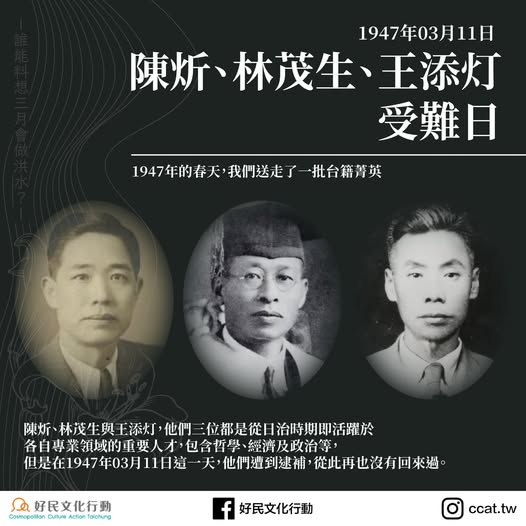

【三月做洪水—— 0311陳炘、林茂生、王添灯受難日】

2025年3 月04日日治時期的台灣,有許多知識份子對於台灣人受到次等公民的待遇,深深感到不平,因此當他們接受了新式的教育體制之後,他們往往奮發向上,學有所成,並且反過來用自己所學的知識與專業來回饋台灣社會。

二戰結束之後,中華民國政府竊佔台灣,這些知識份子一開始以為,所謂的「祖國」將會帶給台灣人民希望,而他們可以共同來為戰後的台灣社會做更進一步的貢獻。

可是,他們等到的卻不是希望。

◾台灣金融先驅—— #陳炘(Tân Him)

陳炘,台中大甲人,曾經留學於日本慶應大學理財科,並在美國哥倫比亞大學獲取經濟學博士的學位。他在留學日本期間,就十分關注台灣的自治運動,並曾參與創立新民會。從哥大畢業返台之後,他創辦了 #大東信託株式會社,致力於本土金融事業的發展。

二戰之後,陳炘因為得罪想要壟斷台灣經濟的中國浙江財團而被盯上,並於1947年03月11日被特務帶走,並以「陰謀叛亂首要」及「接收臺灣信託公司」等兩項罪名遭到處決。

其實,陳炘不只是活躍於金融界,同時也很有領導能力,蔡培火就曾經評論過,能夠領導台灣者,除了老一輩的林獻堂先生之外,有頭腦、有組織力、又有國際觀的陳炘,也會是一個非常優秀的領袖人才。

◾台灣首位哲學博士—— #林茂生(Lîm Bōo-sing)

林茂生,台南人,曾經留學於東京帝國大學文學部哲學科,專攻東洋哲學,後來也獲得美國哥倫比亞大學哲學博士的學位,是 #台灣首位哲學博士。

他在畢業之後曾經被美國人全力挽留,希望他可以在美國貢獻才能,但他依然選擇返台,並將其所學應用於針對台灣教育問題的研究,此外,他也曾經在霧峰林家舉行的夏季學校,講授「西洋文明史」、「倫理哲學」等課。

他勇於批評時政,並且熱心參與政治,在二戰之後創立「#民報」,卻因為揭露了國民黨貪腐的行徑,在1947年03月11日,遭到國民黨特務逮補,從此下落不明,在後來的調查中顯示,林茂生早已被私下處決,而國民政府始終沒有將他的遺體交還給家屬。

◾鐵面議員—— #王添灯(Ông Thiam-ting)

王添灯,台北安坑人,日治時期曾經是台灣文化協會的成員,1946年,他當選台灣省議會參議員,因為常常在議會中毫不留情面地批判中華民國官員的貪污腐敗,而有「#鐵面議員」的美稱,但同時,他也因此得罪了國民黨人。

1947年03月11日,他遭到逮捕,就此失蹤,後來才知道,因為他即便遭受酷刑,滿身是傷,依舊不願意屈服,而繼續大聲斥責憲兵第四團團長張慕陶,因而在西門町的東本願寺(今獅子林、誠品一帶)被用汽油淋身活活燒死,遺體丟棄在淡水河。

知識份子是一個社會重要的資產,他們對於整個社會的發展,有很關鍵的影響力。其實不只是今天我們所介紹的這三人,在三月的屠殺清算中死去的台灣知識份子,絕大多數都是對台灣充滿理想與抱負,果敢有為的青壯年人。

雖然歷史沒有如果,但我們難免會去想,「如果這些人也還在的話」,「如果這些人並沒有消失的話」,現在的台灣,又會變得怎麼樣呢?

十年樹木,百年樹人,要養成這樣一整個世代,真正關心台灣的未來與命運的本土菁英,要花上多少時間與成本啊。然而他們就這樣消失在黨國威權無限擴張的權力慾望之下。

台灣不是沒有人才。

台灣從來不會沒有人才。

即便是在艱厄的環境下,被殖民的台灣人,都依然可以展現出不輸殖民母國的優秀實力,無論是在任何一個領域都是如此。

戰爭結束了,日本人離台了,他們原本以為這座島嶼將會迎來新的生機,新的企盼。

但他們始終沒有等到。

***

由左至右分別為陳炘、林茂生與王添灯,都是在當時活躍於各個專業領域的重要人才。

照片資料來源:維基百科