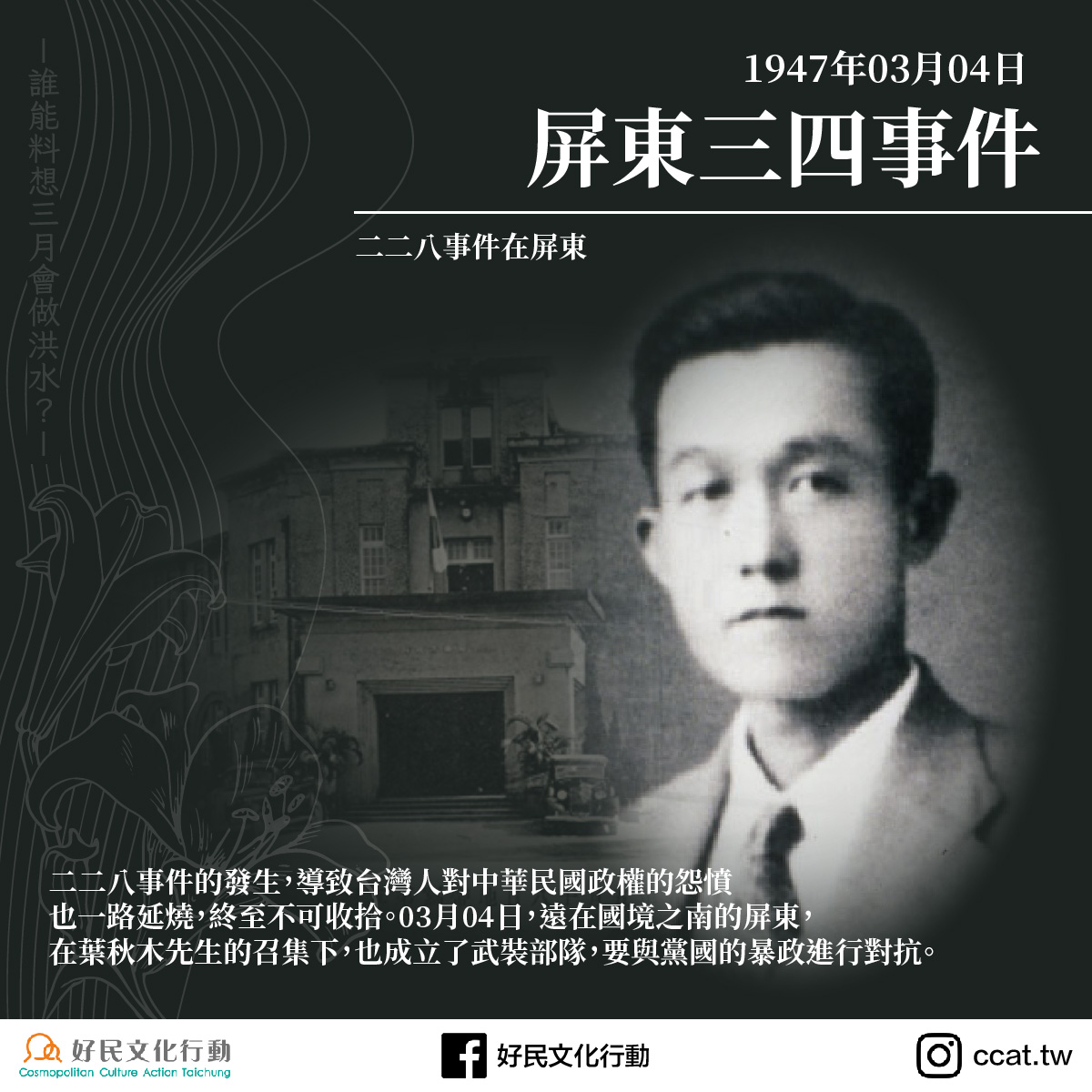

【三月做洪水—— 0304 #屏東三四事件】

2025年2 月27日【三月做洪水—— 0304 #屏東三四事件】

二二八事件發生之後,民怨一路沸騰延燒,到了03月02日,消息已經傳到屏東。

當時的屏東市參議會副議長 #葉秋木 先生,決定召集議員、學生與民眾來響應台北的抗暴起義。

03月04日,屏東市民與學生代表向屏東市長 #龔履端 提出辭職與繳械的要求,同時民間的武裝組織,也攻入屏東警察局,取得槍械與彈藥,聽聞消息的龔履端立刻逃亡,而葉秋木則被推舉為臨時市長,民軍順利佔領警察局與市政府。

03月05日,民軍與數百名下山支援的原住民圍攻憲兵隊,並將憲兵隊逼至屏東機場,雙方在那裡發生衝突。

然而03月08日,中華民國的援軍也抵達了屏東,並且展開捕殺行動,屏東民軍組織一一潰敗,葉秋木也被以「暴亂首謀」的罪名遭到逮補。根據口述歷史的記錄,他被割去了部分的身體器官,並且被遊街示眾,最後在屏東市台灣銀行前三角公園遭到槍決。

***

葉秋木先生,屏東市人,過去在日治時期是留學東京,活躍於左翼團體的台灣留學生之一。戰後曾經擔任三民主義青年團屏東分團組織員的他,在對新政權失望憤怒之餘,決定召集群眾起義。

圖片資料來源:維基百科、屏東數位典藏

所屬好民思塾: