12.08【人權歷史課】白色恐怖:威權統治如何濫用體制控制人民|講座側記

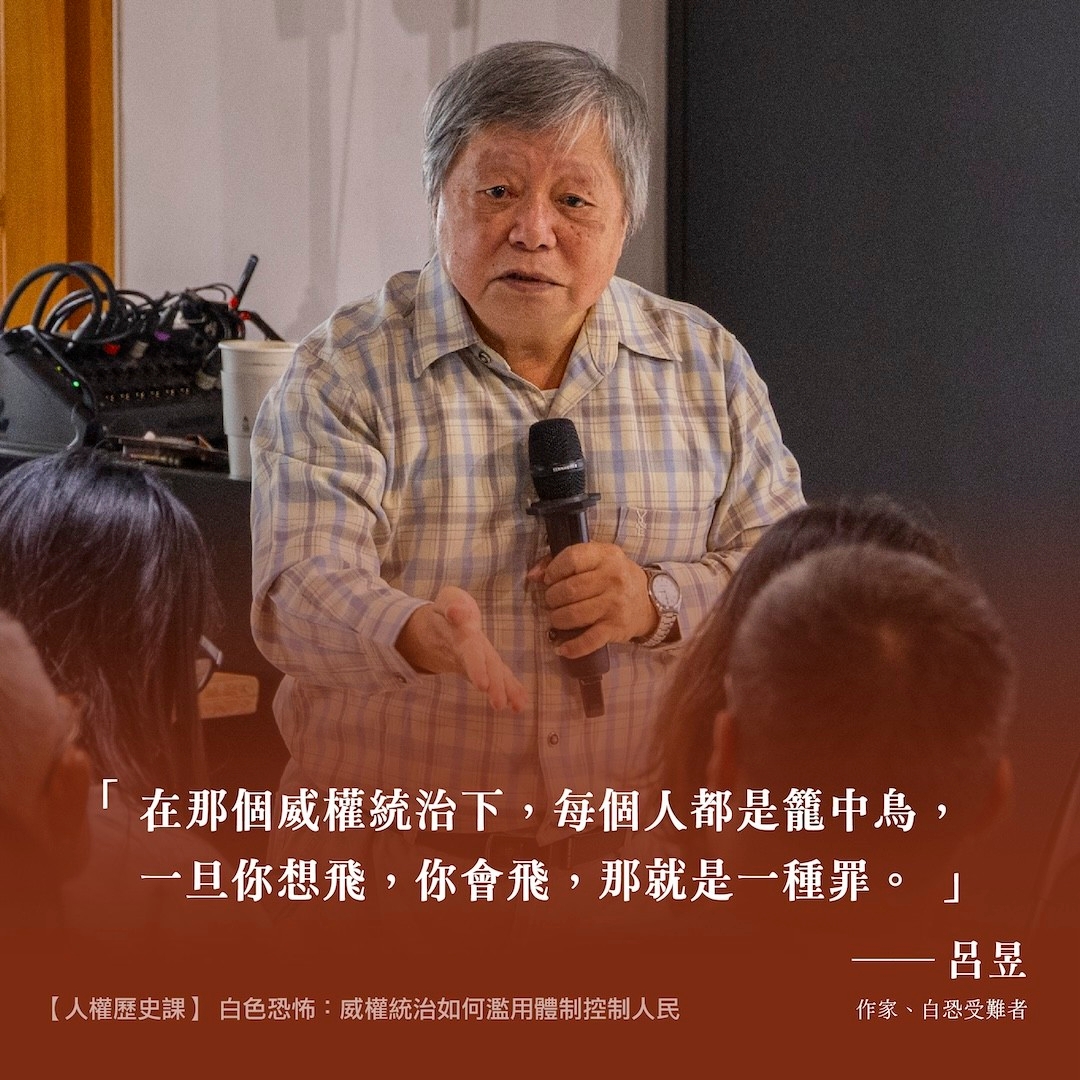

2025年2 月26日「在那個威權統治下,每個人都是籠中鳥,一旦你想飛,你會飛,那就是一種罪。」──呂昱|作家、白恐受難者

撰文:議題組志工|子庭、芸蓁

在這次的講座中,呂昱老師透過白色恐怖與威權體制的案例講述了當時威權者對人們的壓迫,並以二二八紀念日作為起點,連結到白色恐怖時期的威權體現。同時也以親身經驗與觀眾們還原白色恐怖的歷史現場,並分享轉型正義之必要。

從「紀念」到「慶祝」的二二八?

呂昱老師在講座的一開始,拋出了「你們覺得二二八應該放假嗎?」這個問題給大家。

二二八紀念日原本並沒有放假,反而蔣介石的生日是國定假日。當時擔任台北市長的陳水扁自行宣布台北市在二二八當日放假,並質疑難道二二八事件的重要性遠比不上蔣介石生日放假的紀念意義嗎?經過多年討論與爭取,二二八紀念日才在1997年成為國定假日。

不過,二二八紀念日的景況,隨著大眾對歷史記憶的冷漠與遺忘,逐漸偏離原來哀悼紀念的本質,越來越多所謂「歡慶二二八」的活動出現,人們漸漸忘記當初放假的原因。當這樣的連休假期成為慣例,人們到處玩樂、歡慶假期,讓每年的二二八變成慶祝而不是紀念的日子,輕浮地帶過二二八,亦成為了全民共識。

白色恐怖的記憶現場:受難者與歷史交織的場域

結束了二二八事件的簡述,呂昱老師接著進入白色恐怖時期的說明與親身經歷。經過了白色恐怖漫長的三十八年,1987年7月15日,民眾終於迎來了解嚴。然而,解嚴並不代表白色恐怖的結束,更多的是政府在法令之外的控制與迫害。在此期間,逮捕程序往往沒有令狀,槍決亦無審判,受害者遭受迫害的程度不相上下。

呂昱老師提到他的師兄許席圖,因為遭受誣陷而入獄,在經歷慘無人道的刑求後,患上了精神分裂症。即便如此,蔣介石仍然直接介入判決,將其判處死刑。這一案件不僅揭露了威權時期法制的荒謬與不公,也反映出白色恐怖對人性與法治的不重視。

當投影片切換到國家人權博物館時,呂昱老師低聲說道:「這是我的傷心地。」

這座現為博物館的建築,曾是看守所,也是他被囚禁十三年的地方。當時每個要出獄前的犯人,都要在土城仁教所讀《國父遺教》和《三民主義》,每三個月參加一次季考,合格後才算完成學科考試,得以出獄。

如今,人權博物館的紀念碑上,刻下了一個個受難者的名字,見證那段不堪回首的歷史。過去刻上名字時僅有八千多人,許多受害者仍被遺忘,經過促轉會的努力,真相逐漸浮現,近期更新的名單顯示,截至目前為止共計有兩萬四千多名受害者。然而,如何更完整地紀念受難者,仍是重要課題。

威權的痕跡,台灣人的日常記憶

「威權怎麼統治?就是這些點點滴滴,你不會在意的。」呂昱老師說道。

1975年4月15日,蔣介石移靈出來,大批民眾跪街。蔣總統真正的死亡日期,我們早已不得而知,但留下來的,是當時精巧設計的日期──四月五日。巧合的是,無論是蔣「介石」還是蔣「中正」,都是四劃和五劃的筆劃組合。

威權時代,總統的言行成為教育教材,銅像與肖像遍布全國。許多地方以兩蔣命名或建立紀念設施。這些象徵物加強了對政權的崇拜與控制,深深影響著當時的人們,也間接讓台灣人民習慣了威權的存在。

白色恐怖留下的問題至今依然殘存,從紀念碑的銘刻與拆除,到受難者名單的確認,仍有許多未解之謎。儘管有些受難者的名單被尋獲,但仍有許多遺忘的故事未被記錄。蔣介石與蔣經國的塑像與紀念路名的存在,象徵著對歷史記憶的拉扯,很多威權的遺跡被留在生活中,提醒著轉型正義的艱難。

揭開真相,然後呢?轉型正義的下一步

「以前都已經過去那麼多年了,我們到底還要計較什麼?我們當然要計較到底呀,不然我們的生命來自哪裡?」講座最後,呂昱老師留下了這樣的結論。

最後老師給我們看了一張圖,是由西班牙街頭藝術家Borondo所創作的作品「三代」( The Three Generations )。畫中的意涵大抵是,若是上一代摀了下一代的嘴,下一代便會遮了孩子的眼。倘若我們對於過去的這些種種傷痕都不計較,人們也只會一直在這個錯誤裡重蹈覆轍。

「我們現在台灣極需要的是價值定錨,如果要鞏固我們的民主生活,價值一定要定錨,這也是轉型正義最終的功能,一定要把轉型正義推到底!」呂昱老師疾呼。「價值定錨」在於確認轉型正義的一套核心價值,讓社會凝聚出共識,讓這些價值成為社會運型的基礎。

白色恐怖的傷痛不僅屬於受害者,也屬於整個台灣社會。對過去的反省,不是為了清算,而是要從歷史中學習,避免重蹈覆轍,如此才真正能鞏固民主的價值。