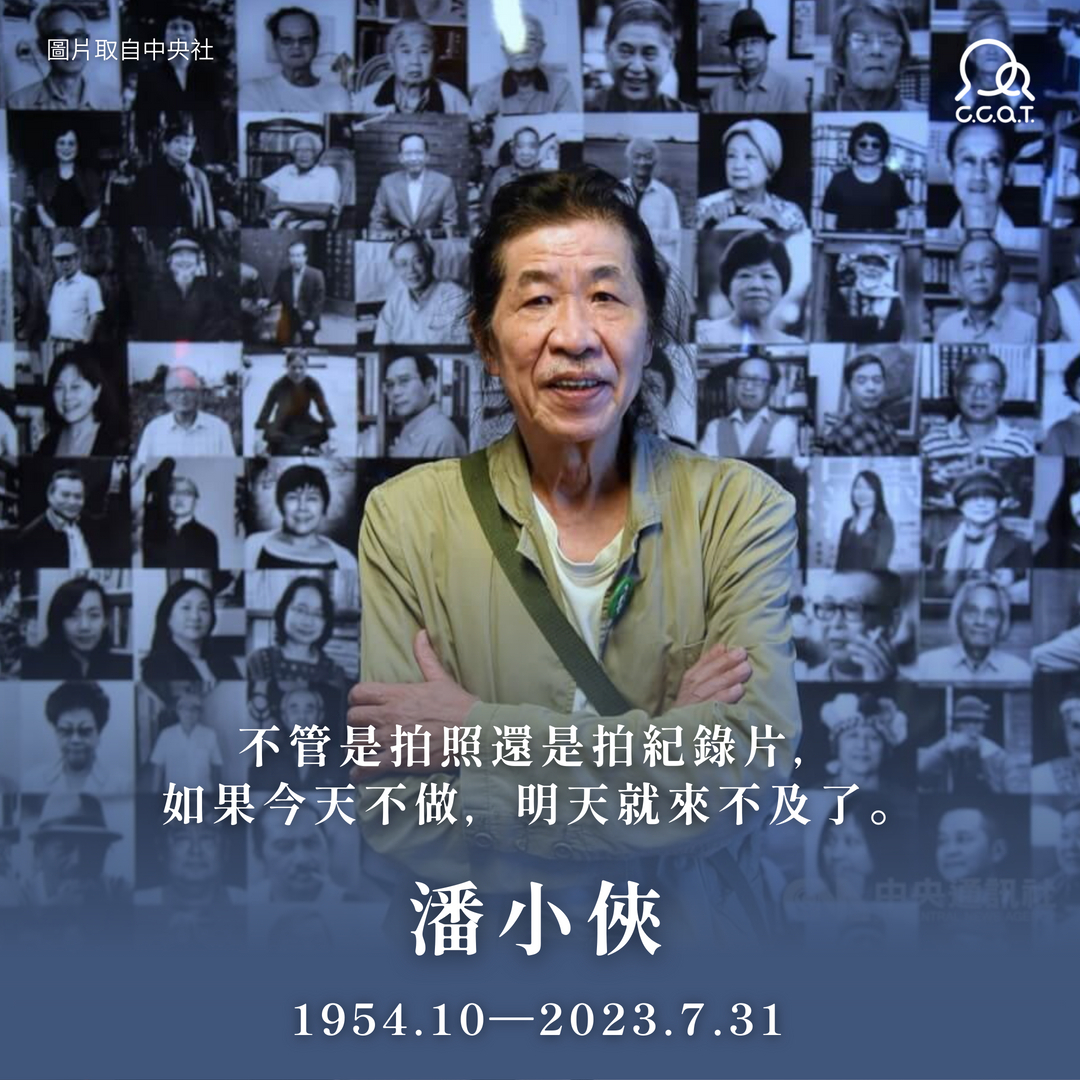

【歷史上的今天】─0731 潘小俠逝世日

2024年7 月31日「不管是拍照還是拍紀錄片,如果今天不做,明天就來不及了。」

【歷史上的今天】─0731 潘小俠逝世日

撰文/好民文化行動協會理事 明諺

潘小俠,1954年出生於台北士林,曾祖父為士林士紳潘永清。童年時期曾因在學校講「方言」而受罰,在家中提及政治事件時也被父母唸「囡仔人有耳無喙」而對黨國體制感到懷疑。高中就讀復興美工,畢業後原想至法國學習電影而開設廣告公司兼房仲業來籌措費用。1979年讀了畫家劉其偉所編的《台灣土著文化藝術》,見書中所提及飛魚、拼板舟及以丁字褲為傳統族服的達悟族,便被蘭嶼深深吸引從此與蘭嶼結下不解之緣。

▶流動的蘭嶼與未盡的邂逅

1980年某日,26歲的潘小俠拿著甫接觸的Nikon相機,搭了10幾個小時的火車抵達高雄,爾後轉乘金馬號抵達台東並住上一晚,隔日又在船上搖晃了幾小時才到達蘭嶼。船上,有位皮膚黝黑、五官深邃的青年問他:「你去蘭嶼做什麼?」他微笑回答:「我想去看看達悟人的天堂」。

這一看就是一輩子。

起初潘小俠因不慎觸犯當地禁忌,以及當地人對於相機的排斥,而沒能拍到幾張照片,但透過酒、保力達B與居民交陪,深入了解地方的習俗,讓地方居民們也從排斥、熟悉到與他成為知己。2005年,他出版了《 蘭嶼記事: 潘小俠影像》,攝影集內呈現了數十年間,他所持續紀錄的蘭嶼,有祭典、望海的老人、戴著面具的小孩、高砂義勇兵等等畫面,縱使相片沖洗的品質粗糙,也透露出他寫實的風格與率真的性格。

▶《造像簿》系列承載對台灣的愛

1986年中正機場事件後,潘小俠自薦加入自立報系,透過紀實報導攝影的手法,拍攝多起街頭運動,及關鍵的歷史畫面,包含〈#提著尿袋的立委〉、〈#詹益樺自焚〉、〈#黃信介演說〉,他透過報社接觸了許多白恐時期的受難者,啟蒙了他對這段歷史的認識,為了紀錄這些受難者的生命故事,及感念許多前輩逐漸凋零,他持續拍攝受難者們的肖像照,並於2009出版《#白色烙印》,也於2015年出版《見證228》一書。

除了政治受難者外,他受到謝里法所著《日據時代臺灣美術運動史》的影響,萌生了用相機記錄這些上個世代就為台灣耕耘的前輩美術家與作家們,並透過在報社累積的人脈與資源,持續記錄著這些前輩們,並陸續出版了《 #臺灣美術家一百年》、《 #臺灣作家一百年》。

▶醉意、信任與鏡頭的交織

除了拍攝街頭運動,潘小俠也利用下班時期,拍攝萬華的夜生活,紀錄了廟口、三水街市場、華西街茶室文化,並發展成《艋舺》系列。萬華的夜生活與底層社會的樣貌,深深吸引了他,但他並非拿著相機去掠奪、剝削,而是去交朋友,也因此在系列照中,可以看見被攝者都是凝望鏡頭,而非偷拍的視角。

從《艋舺》延伸的《醉巡》系列,則是包含了茶室小姐身上的刺青、茶室內的燈紅酒綠及各種奢靡、情色的畫面。通常拍攝這些照片是危險且不易的,而命名為《醉巡》,也表示了這一系列作品是透過酒精,與被攝者有了一定的信任才能掌握到的畫面。

▶人、物的凋零與紀錄的賽跑

1999年921地震後,潘小俠原為紀錄災區部落,卻發現許多耆老已逐漸離世,便賣了車子與銀行借貸,著手拍攝高砂義勇隊紀錄片,爾後完成了《不知為誰而戰:影像故事紀錄片》、《部落最後印記:紋面patsan》、《回家的夢》,三部影片分別紀錄了日治時期倖存下來的高砂戰士、泰雅族紋面儀式的過程與傳統文化、好茶部落中魯凱族人的故事。

2022年7月3日,潘小俠於台北獨立書店「左轉有書」舉辦《蘭嶼記事:潘小俠影像1980–2022》新書發表會,會中逐一解說每張照片背後的故事,然而出書後沒多久就罹患食道癌而開始入院治療,新書也失去宣傳力道,導致出版社仍有許多庫存。2023年5月,獨立書店「左轉有書」希望貢獻微薄心力,協助潘小俠籌措醫療費用,便於社群平台號召讀者購買甫出版的《#蘭嶼記事》,並將該書接下來的銷售盈餘交給潘小俠與家人。過沒多久,店內的庫存便全數售罄。

2023年7月31日,潘小俠離世,享壽69歲。回首他的一生,出自好奇、責任感以及對台灣的愛,促使他未曾間斷地用鏡頭留下這片土地的故事,其精神也將透過攝影作品集,繼續地延續下去。

參考資料:

《潘小俠》國立臺灣美術館 | 2023/12

《蘭嶼記事》前衛出版社 | 2022/06/29

《白色烙印》山海文化雜誌社 | 2009

《見證228》 財團法人二二八事件紀念基金會 | 2015/02/01

《台灣美術家100年》藝術家出版社 | 2017/08/01

【 攝影家潘小俠 病情現況 】| 左轉有書 TouatBooks | 2023/05/08

https://reurl.cc/orRdzq

【《蘭嶼記事》銷售公告】| 左轉有書 TouatBooks | 2023/05/11

https://reurl.cc/13v4Q8

潘小俠凝視蘭嶼42年 鏡頭裡外都有故事 | 中央社 | 2022/07/05

https://www.cna.com.tw/news/acul/202207050312.aspx