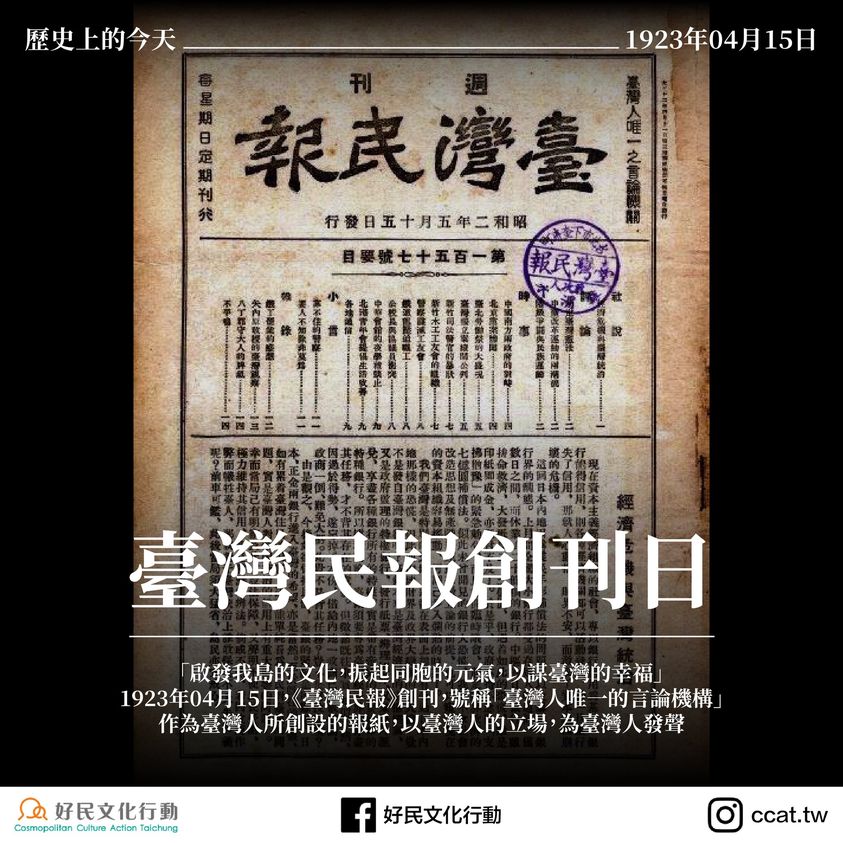

歷史上的今天——0415《臺灣民報》創刊日

2024年4 月12日「啟發我島的文化,振起同胞的元氣,以謀臺灣的幸福!」

【歷史上的今天——《臺灣民報》創刊日】

「啟發我島的文化,振起同胞的元氣,以謀臺灣的幸福!」

《臺灣民報》,號稱「臺灣人唯一的言論機構」,同時也是日治時期,由臺灣人所創辦、影響力甚大的一份報紙,於1923年04月15日創刊,其後在「文化頭子」蔣渭水先生所開設的大安醫院隔壁設立總批發處。

時至今日,我們還是可以從一張眾人在大安醫院前的合影,看到當年《臺灣民報》被整齊堆放在人力車上準備配送。

臺灣民報的前身,即為1920年由蔡惠如先生出資發行的《臺灣青年》月刊,後來《臺灣青年》改名為《臺灣》,又改版為《臺灣民報》。

當《臺灣民報》創刊之際,以「啟發我島的文化,振起同胞的元氣,以謀臺灣的幸福」為宗旨,是日治時期臺灣各項社會運動的機關報紙,為了方便民眾閱讀,臺灣文化協會也在各地設置讀報社,讓讀者可以專心無虞地閱讀報紙,而不會被日本警方騷擾。

除了支持臺灣議會設置請願運動、文化啟蒙運動、學生運動,《臺灣民報》也積極鼓吹農民、勞工、婦女爭取權益,更致力於引進介紹新知識、新思想,報導外國的政治局勢與發展,包含當時中國軍閥的戰況,或者政治人物之間的角力。

同時,在1930年推出的〈曙光〉專欄,許多詩人如賴和、楊守愚、楊雲萍、楊華等人,會在上面刊載新詩;而張我軍、朱點人、陳虛 等作家,也時常在《臺灣民報》發表短篇小說作品;受到當時中國白話文運動的影響,《臺灣民報》也時常刊載如胡適、魯迅等來自中國的新文學作品;當然,《臺灣民報》也成為文人闡述藝文觀點的重要園地,其中如張我軍就曾經發表過一系列抨擊舊文學的論文,而像許乃昌、蔡培火 等人,也在上面發表過新文學運動的相關文章。

在當時以日本人創立的《臺灣日日新報》,作為日本官方立場的報紙,被許多知識份子謔稱為「御用報紙」,相對的,由臺灣人所創辦的《臺灣民報》,則代表了臺灣人的言論與立場,其發行量更是足以和《日日新報》相提並論。而《臺灣民報》對總督府不留情面的批評與諷刺,更常使得它在新聞檢查方面,遭到百般刁難與扣押。

到了1930年代後期,日本軍國主義的聲浪日益抬升,《臺灣民報》所受到的壓力也就越來越沈重。隨著漢文欄減半,到被迫廢止漢文版,1944年,本島較具規模的幾家報社被合併為《臺灣新報》,同時也象徵著《臺灣民報》(已於1932年改名為《臺灣新民報》)的結束。

辦報紙、印刊物,對於當時的知識份子而言,是將資訊快速傳遞、啟迪民智、喚醒廣大的普羅大眾的途徑之一,更能夠網羅地方上的菁英份子,集結社會運動的同志。

當年不畏懼殖民政府的刁難,勇敢批評時政、反映民怨,更進一步提升民眾文化層次、介紹新進思潮,《臺灣民報》在當時文化傳播、啟迪民智的過程中,扮演著非常重要的角色,同時也為台灣人百年以來,追求自由與人權的進程,留下精彩萬分的一頁。

***

照片資料來源:維基百科