【歷史上的今天】三月做洪水——0312葉秋木受難、阮朝日失蹤

2024年3 月08日

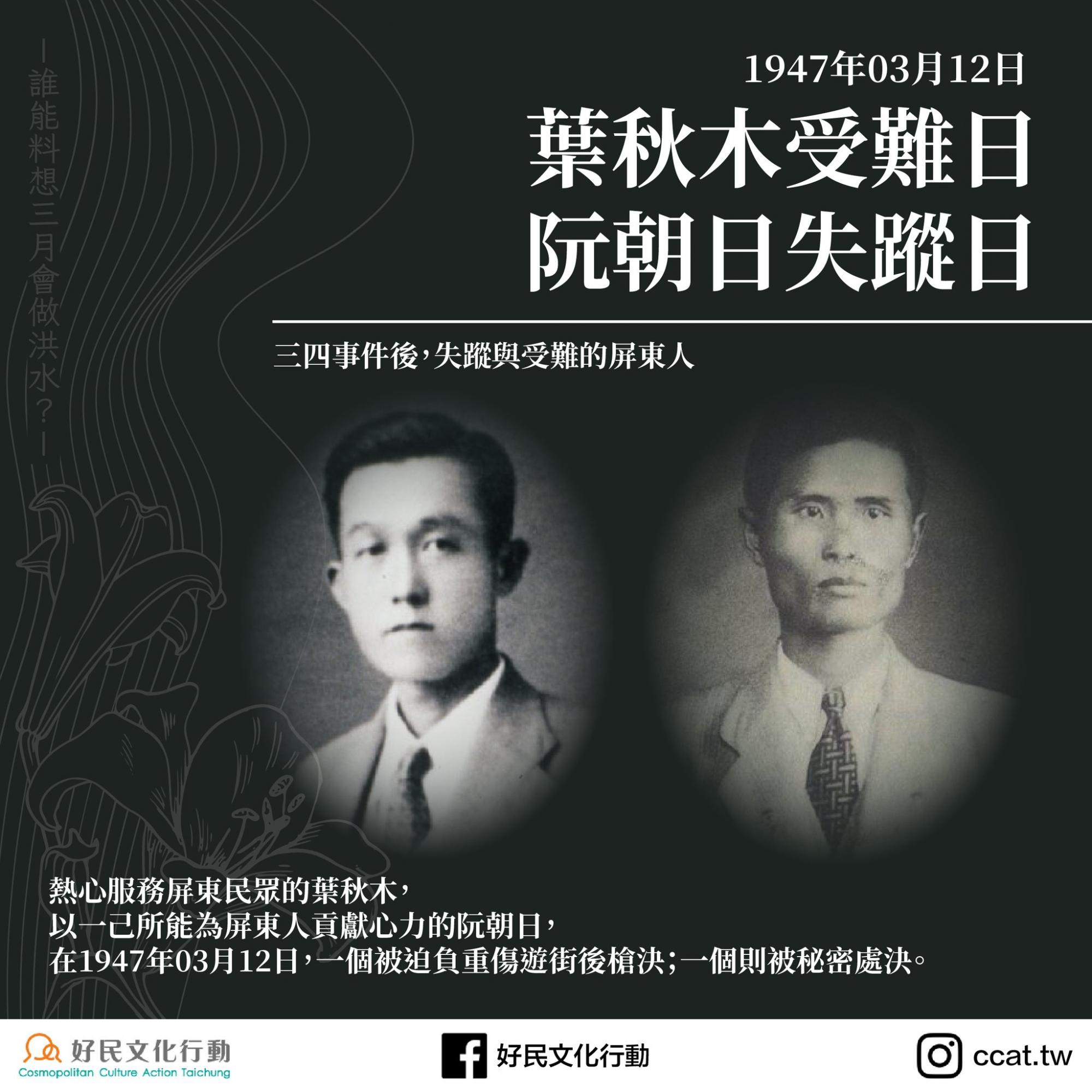

【三月做洪水——葉秋木受難、阮朝日失蹤】

今天,讓我們來聊聊三四事件之後,受難、失蹤的屏東人。

◾屏東民意代表—— 葉秋木(Ia̍p Tshiu-bo̍k)

大家還記得屏東三四事件中的葉秋木先生嗎?他生於1908年09月12日,屏東市人。年少時期,曾經留學日本中央大學法律系,在留學期間,葉秋木與王白淵、吳坤煌、張文環等人組織社團,關心台灣文化的發展,也時常參加左翼組織抗議日本軍國主義的活動,因此受到刁難,而他也在未能完成學業的狀況下,便返回台灣。

回到台灣之後,葉秋木從事水泥業與進出口貿易,且繼續參與公共事務,二次大戰結束之後,葉秋木曾被派任三民主義青年團屏東分團的組織員,並於1946年當選屏東市參議會參議員,更被推選為副議長。

1947年二二八事件後,葉秋木一方面帶領民眾抗暴,另一方面仍然希望能以和平的手段與軍警進行協調。然而03月08日,國府軍攻入屏東市之後,葉秋木旋即遭到國府軍的逮補,以「暴亂首謀」的名義將其定罪。最後,他遭受國府軍殘酷的羞辱,並被拖行遊街,最後公開予以槍決。

◾台灣媒體先驅—— 阮朝日(Ńg Tiau-ji̍t)

同樣來自屏東的阮朝日,生於1900年07月06日的東港郡林邊庄。在日本完成學業之後,他回到台灣,與人合資創立屏東信託株式會社,捐助土地與金錢給有需要的人。1932年,他轉任台灣新民報,並在1945年該報改為台灣新生報時,擔任總經理。

1947年二二八事件爆發時,台灣新生報不畏壓力,持續報導詳實的二二八抗暴始末,而這件事情種下了日後國民政府的殺機。

阮朝日在三月初期間由於氣喘發作,臥病在床,未曾參加任何活動,可是03月12日這天,國民政府的情治人員依舊將他強行帶走,從此之後他便杳無音訊,就連他的女兒阮美姝,都是到日本唸書,在當地閱讀到 王育德先生所著《台灣苦悶的歷史》這本書之後,才得知父親可能已經被處死,因此展開調查。

根據王美姝的訪談,曾提及母親林素女士因為丈夫失蹤後,曾多次自殺未遂,並且因此要求子女在她夜晚就寢時,將其雙手綑綁,以免她又因為悲傷過度而忍不住想服藥自殺。

在這場三月的清算逮捕當中,無論是被帶走的人,或者是被留下的人,都成了被時代的巨浪所席捲的人,在各自的夢魘中無一倖免。

***

由左至右分別為葉秋木與阮朝日,生前在政治、金融、媒體等領域,積極為屏東民眾服務。

照片資料來源:維基百科

***

2024自由路上藝術節|挖貝募資開跑中

走在自由,邁向建國,你就是我們並肩同行的夥伴!

立刻支持我們➡️https://bit.ly/3UtBnhY