【公民開花:中台灣假訊息防禦學習圈】成果分享 part.2

2024年12 月24日【公民開花:中台灣假訊息防禦學習圈】成果分享 part.2

在前陣子落幕的『公民開花:中台灣假訊息防禦學習圈』培力工作坊中,分別和中部的公民團體合作,藉由市政、移工、文資、性別的時事來進行案例討論,並進行識讀能力練習,以此提高社會公民對錯假訊息的免疫力。

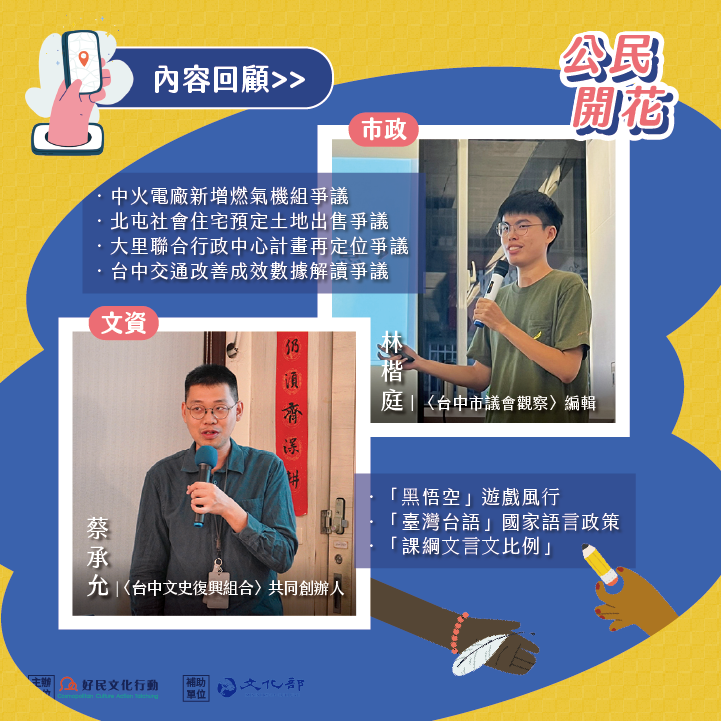

一、那些市政新聞背後的詮釋空間

由〈台中市議會觀察〉的編輯林楷庭帶領,我們分別從中火電廠新增燃氣機組爭議、北屯社會住宅預定土地出售爭議、大里聯合行政中心計畫再定位爭議、台中交通改善成效數據解讀爭議等時事進行市政討論。我們發現「時間」是解讀政策的重要關鍵,必須先整理新聞時間序,便有機會發現「昨是今非」甚至是「自相矛盾」的現象;同時也須注意「數據」常常因為立場而有不同解讀操作,並非只要是數字就一定是客觀事實,必須找到原始數據,才不至於被輕易帶風向。

二、社群時代裡的文化資訊識讀 ── 故事、歷史詮釋、文史假消息

文資場次由〈台中文史復興組合 Taichu Renaissance Association 〉蔡承允共同創辦人,帶大家從「⿊悟空」遊戲的風⾏、「臺灣台語」的國家語⾔政策、「課綱⽂⾔⽂比例」等三個議題進行討論。本次討論發掘了文化議題背後深藏的國族認同及意識形態,許多表面看來單純的文化、歷史分享,其實也透過挑選特定內容或是詮釋角度,埋藏了意識形態,達到影響公民對於國家政策的判斷的目的。

三、種族?飯碗?治安?文化侵略?你到底在害怕什麼 ── 移工新聞的媒體識讀討論

透過〈1095,〉江彥杰祕書長的帶領,我們仔細翻讀苗栗移工禁足令、越南移工阮國非被警方射殺、逃逸移工查緝、引進印度移工等四個新聞。相對於市政議題常有風向變化,移工議題則是由於我們對於跨國移工的陌生。並且缺少相關法律的知識,難以即時判別事件真相,因此更容易新聞報導影響我們心中所下的判斷。

四、潛藏在多元意識中的性別歧視及刻板印象

最後的性別場次則由〈小青馨發酵室 〉的紀馨棋督導帶領,從2018年公投意見、解讀同志遊行訴求角度及觀點、青春啟航課程、迴轉治療等進行討論,發現消息會透過以自由、多元的價值觀之名,行誤導之實。從原先容易辨別真假的反對式意見,逐漸轉為難以透過表面文字理解背後含意的複雜消息,若只看見多元價值的文字表達,容易掉入設計好的陷阱。

誠如先前文章分享所說:「造謠一張嘴,闢謠跑斷腿」,隨意傳來的一則訊息,要耗費許多時間查找前因後果,甚至要研究政策及法條,才能稍微釐清其中誤導他人的內容。

即便執行不易,好民也始終希望能夠讓更多人有機會培養判讀消息的能力,堅持在台灣扎根,把多元而精實的活動帶給地方上的每一位好民。

然而,打造理想世界確實所費不貲,今年好民面臨著70萬資金缺口,在此邀請您與好民攜手同行、度過難關,守護理想的公民世界。

➤定期定額顧好國 https://tinyurl.com/yc5xr4hz