25.10.19《金門留念》映後側記

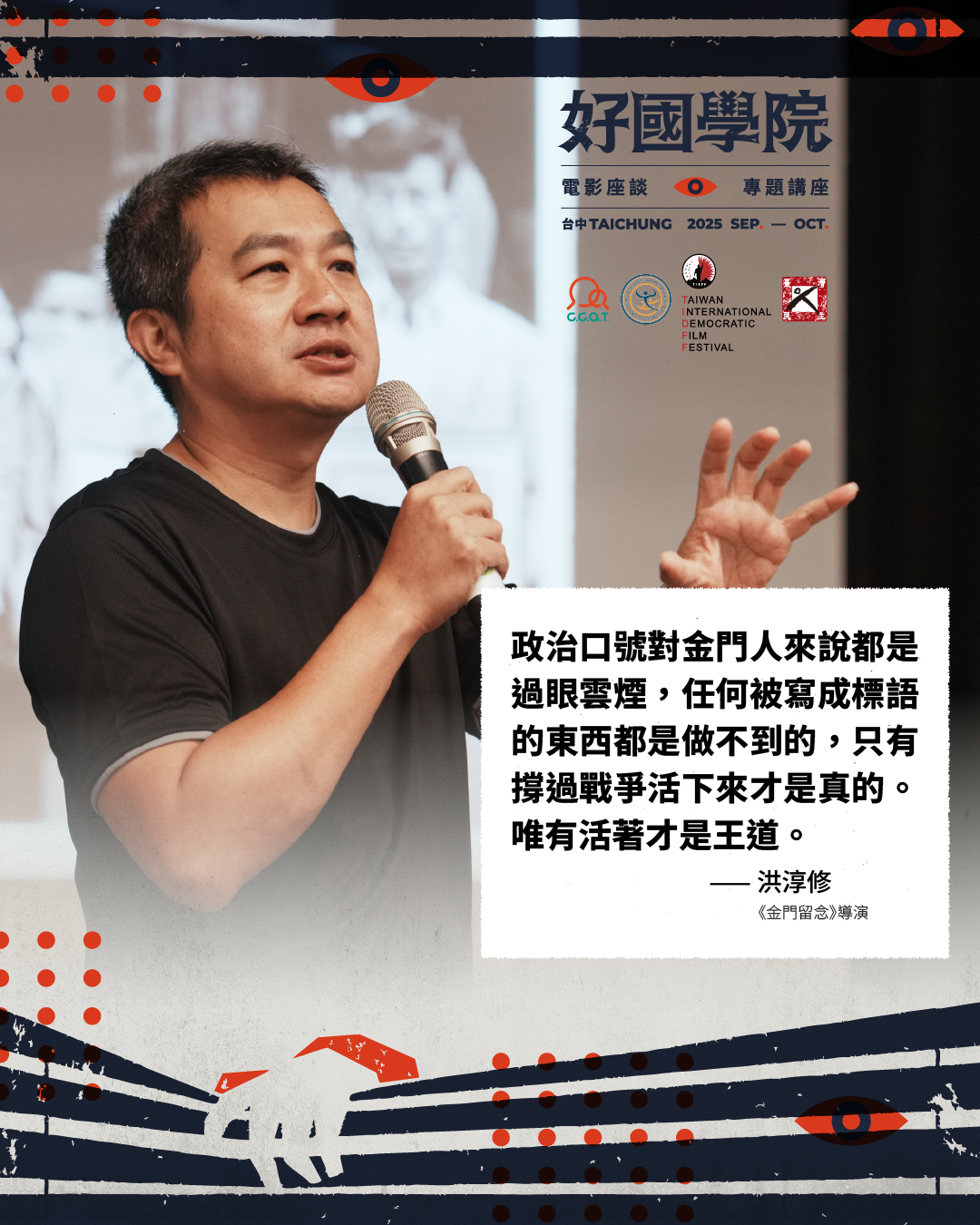

2025年10 月30日政治口號對金門人來說都是過眼雲煙,任何被寫成標語的東西都是做不到的,只有撐過戰爭活下來才是真的。活著才是王道。

25.10.19《金門留念》映後側記

《金門留念》透過訪談與紀錄透過一位照相師傅、一位台灣軍官和一位中國籍配偶這三位小人物的生命故事,見證兩岸一甲子的歷史變遷,爬梳金門的時空脈絡,從在地視角呈現島上人們的生活樣貌。

▶紀錄片緣起:從關注「鱟」到關注「金門人」

在映後與談中,導演洪淳修首先分享本片的拍攝緣起。他原先在金門拍攝一部關於鱟的棲地因兩岸戰事止歇後而遭到破壞的紀錄片。為了小三通開放,金門在鱟的棲地蓋起港口,進而破壞該處生態:「戰爭讓鱟活下來,但和平卻讓鱟失去棲地」。

在巡迴放映時,遇到一位金門朋友的回饋,他認為這部片其實是「台灣人的觀點」。金門被軍管長達36年,好不容易開放了,台灣人卻跑來談環保,不許他們破壞鱟的棲地、不許發展經濟或蓋商港。這位觀眾直言,金門人連工業污染的廢氣都還沒聞過,就要被教導環保,這對金門人極不公平。

這番話深深影響了導演,促使他開始爬梳金門與台灣不同的歷史觀點,並決定拍攝一部「跟金門人有關的,而不是用台灣的觀點去講」的紀錄片。

▶從戰爭到和平:三個時期的金門面貌

導演洪淳修爬梳金門歷史,發現金門與台灣的歷史經驗可說是大相逕庭,台灣經歷過荷蘭、西班牙殖民,也經歷過鄭成功時期,還有日本50年的殖民統治;但金門的經歷只有明朝─清朝─中華民國。此外,金門經歷了36年的國民黨軍管統治,對台灣的民主化事件(如美麗島事件)其實是遙遠且無感的。

導演在參與一場論文研討會中,發現到金門曾經擁有許多照相館,光一個島就有60家照相館,數量之多,令人驚訝。而從相館的照片中,他發現不同時期的拍攝方式與被攝影人都有不同的風貌。在兩岸交戰最激烈的時期,阿兵哥多會來此拍攝全身照,為的是展示自己四肢完整、好手好腳,把相片寄回去讓家人心安。1958年後,中共對金門採「單打雙不打」,戰事稍微沒那麼激烈,阿兵哥的照片開始轉往半身照形式,容顏成為相片重點,但當時的阿兵哥表情仍然較為冷峻。直到1979年戰事止歇後,彩色照片也開始流行,阿兵哥臉上開始出現笑容、服裝也變得更多元豐富。

不僅從照片上看出不同時期金門的情況,紀錄片中的三位主角也代表著不同時代的金門。導演首先訪問到的金龍照相館老闆李國明,是土生土長的金門人,經歷過戰爭最激烈的時期,家裡遭毀,因而跟舅舅學照相技能謀生。李國明回憶空襲的經歷,他說如果在防空洞裡聽到聲音不同的砲彈,就知道這整個防空洞的人都完蛋了,因為該種砲彈打來是會鑽進防空洞把所有人炸死的。他經歷過戰爭,靠著照相養家活口,努力活到現在。

第二位受訪者黃善勇本身是苗栗客家人,因當兵來到金門,經歷的是單打雙不打時期的金門。戰前逃兵或是犯了嚴重的性騷擾性侵罪的軍人,會被帶去岳飛崗(今環保公園)槍斃,身為排長的黃善勇,有個任務是要帶比較不乖的阿兵哥去「觀禮」,觀看槍斃過程,他曾說某次一年就槍斃了50幾人。黃善勇經歷的是當時國民黨政權為了控制駐軍而實施的高壓統治。

第三位受訪者石成梅來自中國。戰事停止,兩岸開放後,她懷抱著「台灣夢」與台灣人結婚,沒想到卻是到了離中國最近的金門生活。她的工作要身穿台灣軍服,表演砲打故鄉(砲操)給中國遊客看。導演認為這是一件非常荒謬的事情,石成梅竟然要靠表演攻打自己的家鄉給同鄉遊客看來賺錢,這與她原先所以為的「台灣夢」差異實在太大。

▶活下來才是真的:前線經驗帶給金門的獨特觀點

長期記錄金門人生活的洪淳修導演,也分享了自己對於金門人觀點的觀察。對台灣人來說,兩岸關係是文字上、訊息上的;但對金門來說,卻是真實在眼前發生的肉搏戰與死亡,就如同片中採訪到石成梅的老公說:「今天跟你玩的同學明天不見了,因為被炸死了」,金門位於與中共作戰的第一線,慘痛的經驗是台灣人無法想像的。

也因為身在第一線,金門人其實知道中國共產黨有「多壞」,但同時也知道他們有「多快」。曾經一片漆黑的對岸(廈門),如今已是高樓大廈林立、充滿五光十色的繁榮象徵。金門與中國的接觸是視覺上、嗅覺上的,對岸放煙火,這裡聞得到煙硝味;對岸辦演唱會,這裡聽得到漏音。金門人對中國的感知和台灣人是完全不同的。

導演也從對金門人的訪談與觀察中理解到,政治口號對金門人來說都是過眼雲煙。金門人經歷過從「消滅共匪」到「三民主義統一中國」、「莊敬自強」,再到現在「保衛台灣、捍衛民主」。他們教給導演一個觀點:「任何被寫成標語的東西都是做不到的」,只有撐過戰爭活下來才是真的。唯有活著才是王道。

紀錄片《金門留念》帶我們跳脫原先自以為的史觀與立場,接觸真實在金門的觀點,有力地補足了金門的視角。藉由本片,我們試圖理解不同生命經驗所帶來的不同想法,唯有願意認識、靠近彼此,才能進一步進行溝通,互相包容,找出彼此的共同點,共創更和平、安全的未來。